原武史『「線」の思考』

☆mediopos-2242 2021.1.5

「点」の思考でも

「面」の思考でもない

「線」の思考

本書ではこれまで捉えることの難しかった

多様な日本の姿を描き出そうとする試みとして

「線」の思考という手法が用いられている

「点」という0次元の思考とは

特定の地域を対象とした考察であり

「面」という二次元思考とは

「点」よりも広い区域や領域を対象とした考察であり

それらに対して

「線」という1次元の思考は

「点」と「点」を結ぶことで

成立する広がりを対象とした考察であるという

ある地点とある地点とを結ぶ交通路は「線」である

江戸時代まではその「線」は

街道や海・湖・川の航路などだったが

明治以降では鉄道が新たな「線」として加わる

本書はそうした「線」が近代になって

どのように変容したかを明らかにするのではなく

鉄道に実際に乗ったり線路跡を訪ねたりしながら

地域に埋もれた歴史の地下水脈を

探ろうとしたユニークな試みとなっている

この「線」の思考という方法に先行研究はなく

梅棹忠夫がかつて全国各地を訪ねながら書いた

『日本探検』が意識されていたという

それはなにも知らずに

自分の足であるき自分の目でみて

そこから自由にかんがえを発展させること

かんがえるとき

視点が最初から限定されてしまうと

その限定された場所からでることができなくなる

たとえば専門領域にとらわれると

それ以外の領域のことが見えなくなる

視点を固定しないで

いまいる点の外にある点に移動しながら

それを観察していくと

それまでに見えなかったことも見えてくる

ある意味ではそれこそが

学ぶというほんらいの「遊戯」となるのではないだろうか

学ぶことはそうした「遊戯」とならなければ

最初から決められた目的に向かって

ただ進んでいくだけの作業にしかならない

「点」だけでは生まれず

「面」だけではそこに自由な動きは生まれない

「線」の思考には動きというベクトルが生まれる

そしてそのベクトルを活かすためには

教えられた線に沿って動くのではなく

自由な点を選びそこで自由な問いをもち

動きながら問いと問いを結んでいく思考が必要となる

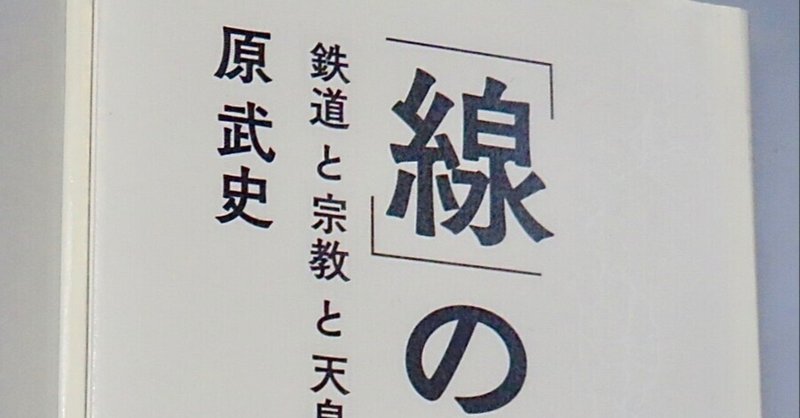

■原武史『「線」の思考/鉄道と宗教と天皇と』(新潮社 2020.10)

「特定の地域を対象とし、その空間の性格を考察するのは、「『点』の思考」である。」

「一方、「点」よりも広い区域や領域を対象とし、その空間の性格を考察するのは、「『面』の思考」である。」

「「『点』の思考」は、限定された空間を考察の対象としているため、史料によって事実を確定しやすい。これに対して「『面』の思考」は、政治学者のベネディクト・アンダーソンがネーションを「想像された政治共同体」と呼んだように、多分に想像力を伴うものであり、抽象的になりやすい。双方の思考は、全く相いれないように見える。

しかし「点」と「面」の中間には、「線」がある。「点」と「点」を結ぶことで「線」が成立する。「線」は「点」と同様、空間が限定されながら、一つの地点を越える広がりをもつという意味では、「面」とも共通する。

ある地点と別の地点を結ぶ交通路は、「線」と言える。江戸時代までならば、街道や海、湖、川の航路が当てはまるだろう。例えば五街道の一つだった東海道の起点は江戸の日本橋、終点は京都の三条大橋と決まっていた。明治になるまで国境線が画定せず、領土の範囲が必ずしも明確でなかった日本という国家とは、この点が異なる。

明治以降には、鉄道が新たな「線」として加わった。鉄道が発達するにつれ、街道の往来は減り、航路は廃れていった。一八九五(明治二十八)年には新橋−神戸間の鉄道が正式に「東海道線」と命名されるなど、鉄道イコール「線」と表象されることが多くなる。本書でい言う「線」とは、主に軌道を含む鉄道を意味している。

鉄道の線路は、江戸時代までの街道や航路におおむね沿って敷かれることもあれば、全く何もなかったところに敷かれることもある。つまり古代から近世までの人々の足跡に重なっていることもあれば、近代以降の新たな人々の流れを作り出すこともある。」

「本書で試みたのは、近世の「線」が近代になってどう変容したかを、多くの史料を使って明らかにすることではない。そうではなく、全国各地に通じる鉄道に実際に乗ったり、線路跡を訪ねたりしながら、ただ史料を読むだけではわからない、地域に埋もれた歴史の地下水脈を探ろうとしたのである。

ここで言う地域とは、市町村や都道府県のような「面」ではなく、明治以降に画定されたそれらの境界を越える「線」を指している。「線」の起点から終点までの空間という軸に、古代から現代までの時間というもう一つの軸を重ね合わせることで、多様な日本の姿を描き出そうとする試みを、本書では「『線』の思考と名付けている。」

「先行研究に当たるものはない。常に意識していたのは、民族学者の梅棹忠夫が一九五〇年代から六〇年代にかけて、やはり北海道から九州までの全国各地を訪ねながら書いた『日本探検』の一節である。

なんにもしらないことはいいことだ。自分の足であるき、自分の目でみて、その経験から、自由にかんがえを発展させることができるからだ。知識は、あるきながらえられる。あるきながら本をよみ、よみながらかんがえ、かんがえながらあるく。これは、いちばんよい勉強方法だと、わたしはかんがえている。

東大系の学者であればまず書けないこの一節は、道案内に当たるものがなく、行く手がどうなるかわからない暗闇を灯す一条の光となった。ただし本書の場合は、「あるきながら」というよりはむしろ「乗りながら」なのかもしれない。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?