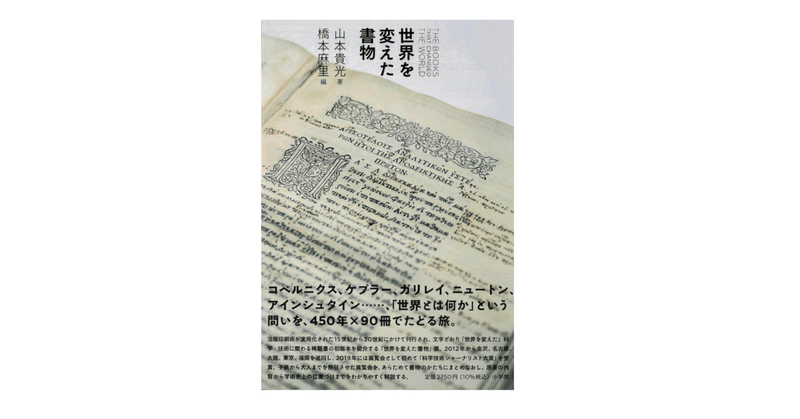

橋本麻里 (編)・山本貴光(著)『世界を変えた書物』

☆mediopos2910 2022.11.5

『世界を変えた書物』は

金沢工業大学が主催し

15世紀後半から20世紀の始め頃に渡り

科学・工学の発展に寄与した貴重な書物たちを

企画・展示した展覧会の図録としてつくられたもの

2012年に金沢21世紀美術館からスタート

その後名古屋・大阪・東京・福岡で

さらには今年2022年には

再び金沢展が開催されたのを期して図録とされた

本書に関わった山本貴光・橋本麻里は

その「おわりに」で

コンピュータやデジタル環境が普及し

紙の本が衰退しようとしているなか

「数百年の前の書物、

しかも古代ギリシア語やラテン語を含む

各種の異言語で書かれた書物を並べる展覧会を

行おうというのですから、

ちょっとした酔狂というものです」と

その酔狂故の貴重な展覧会をむしろ

デジタル環境にはない紙の書物の特徴を

クローズアップさせたものとしているが

ヨーロッパで活版印刷術が実用化された15世紀半ば以降

コペルニクス・ガリレイ・ニュートン・

そしてアインシュタイン・ハイゼンベルクと

こうした科学的な「知」の書物は

たしかに「世界を変え」てきた

この図録はその500年あまりの時代の

世界観の変遷のドラマが

書物の歴史として展開されたものだが

(以下「1 古代の知の伝承」から「14 量子論」まで

それぞれのテーマでの「問い」を引用している)

こうした「問い」が

これからどのように問われていくのか

これからの500年に思いを馳せてみるのも

楽しい「酔狂」な時間となりそうだ

はたしてこれからも「書物」というかたちで

それらが問われていくのか

「デジタル環境」のなかなのかはわからないが

どのようなかたちで

なにが「世界を変え」ていくのか

そこでの「問い」はどのようなものなのか

未知の世界観への想像ははるかに広がっていく

■橋本麻里 (編)・山本貴光(著)

『世界を変えた書物』

(小学館 2022/10)

(本書は、K.I.T.金沢工業大学主催の展覧会『世界を変えた書物』の図録としてつくられたものです。『世界を変えた書物』展は、同大ライブラリーセンター所蔵の科学と工学の稀覯書を集めたコレクション「工学の曙文庫」の蔵書をもとに企画・開催された書物の展覧会です。

「工学の曙文庫」では、ニコラウス・コペルニクス、ガリレオ・ガリレイ、アイザック・ニュートンをはじめ、世界史でもお馴染みの人物たちによる書物を、すべて初版で揃えています。初版とは、それらの書物が初めて印刷されたヴァージョンという意味です。例えば、コペルニクスが地動説を論じた『天球回転論』なら、初めて印刷されたのは今から480年ほど溯る。1543年のことでした。

同文庫では、印刷された書物をコレクションの対象にしています。ヨーロッパで活版印刷術が実用化されたのは、15世紀半ばのことで、「工学の曙文庫」に収められた書物のなかで最も古いものも、15世紀後半に刊行されています。

『世界を変えた書物』展は、同文庫で蒐集した140点あまりを選んで、みなさんのお目にかけようという企画です。金沢工業大学が、このタイトルでの展覧会をはじめて開催したのは2012年でした。その後、名古屋、大阪、東京、福岡で開催し、2022年に再び金沢で行うことになったのでした。展示の企画と構成の中心うぃ担ったのは、「工学の曙文庫」の創設に関わり、蒐集を主導してきた、金沢工業大学教授の竺覚暁(1942−2020)です。」

「1 古代の知の伝承

問い:世界についてどこまで知ることができるだろうか」

「2 ニュートン宇宙

問い:宇宙はどんなかたちをしているのか」

「3 解析幾何学

問い:図形を図形以外のかたちで表せるだろうか」

「4 力・重さ

問い:なにがものを動かすのか」

「5 光・色彩

問い:色はどこにあるのか?」

「6 物質・元素

問い:究極の物質とはなにか」

「7 電気・磁気

問い:電気の正体は何か」

「8 無線・電話

問い:電気で音を伝えるには?」

「9 飛行

問い:人間だって飛びたい。でも、どうやって?」

「10 電磁場

問い:電気と磁気は関係あるのか」

「11 原子・核

問い:見えないものをどう捉えるか」

「12 非クークリッド幾何学

問い:ユークリッド幾何学は絶対か」

「13 アインシュタイン宇宙

問い:宇宙はどこでも同じ時間が流れているのか」

「14 量子論

問い:物質の正体は、光か波か、はたまた・・・・・・」

(山本貴光・ 橋本麻里「おわりに」〜「1 なぜいまさら書物なのか」(このデジタル全盛の時代に)」より)

「インターネットが普及し始めたのが1990年代後半だとすれば、かれこれ30年近くが経ちます。この間、いろいろなことがありました。こと書物に関して言えば、2010年前後あたりから、「これからはデジタルが主流になって、紙の書物はもうすぐ滅びるのではないか」という意見が現れるようになったのは忘れ難いことの一つです。

それからおよそ10年が経ち、どうなっているのでしょうか。日本を見ると、年間の出版点数は減る傾向にあり、全国の書店の数も減少しています。とはいえ、いまのところ「これがあれを滅ぼすだろう」(ヴィクトル・ユゴー)という状況にはありません。」

「本とデジタル環境をともに使うなかで、徐々に分かってきたのは、仮に同じ文章を読むにしても、どちらの道具を使うかによって、読書の経験としては必ずしも同じものにはならないということでした。一方は、持ち運ぶには嵩張る代わりに、いつでも手にとれば読み始められ、他に機能がないので邪魔されにくく、書棚や机に置いておけば、意識せずとも目に入り、余白には自由自在に書き込みもできる。これは本の場合。他方は、何分冊でろうとスマートフォンのような閲覧装置さえあればそれ以上に重いものは持たなくてよく、バッテリー残量されあれば、いつでも手軽に読める代わりにメッセージの着信が割り込んだりするものの、用が済んだら画面から消せばよいので置き場にも困らないけれども、自分で意識して思い出さないと、どこになにがあったか分からなくなる。と、これはデジタル環境の場合。要するに、本とデジタル環境は似て非なるものだということが、経験を通じて理解されてきたのだと思います。」

「さて、そんな21世紀の現在、数百年の前の書物、しかも古代ギリシア語やラテン語を含む各種の異言語で書かれた書物を並べる展覧会を行おうというのですから、ちょっとした酔狂というものです。」

「ちなみにこれを書いている著者は、かれこれ40年近く本とコンピュータを使ってきた者です。そのささやかな経験からいうと、コンピュータやインターネットで扱われるデータやプログラムほどはかないものもありません。私が小学生のときにポケットコンピュータで作ったプログラムは、いまでは取り出すこともできませんし、記憶装置が物理的に壊れて、蓄積していたデータを失ったことも一度や二度ではありませんでした。ほんの1年前に読んだプログラムやネットの記事を見直そうとしても、削除されて読めないということもしばしばです。コンピュータやデジタル環境はとても便利な一方で、たいへん脆弱な存在でもあるのです。だからダメだというのではありません。ただ、注意して扱わないとすぐに失われたり、変化して元の状態が分からなくなってしまう性質のものなのでした。

翻ってみるに、多くの人びとを魅了した「世界を変えた書物」たちは、何事もなければ、これから先もその姿を保ち続け、そこに印刷された内容を変わることなく伝えてゆくのでしょう。造られたままの状態を保つこと、堅牢であること、これこそは書物のもっている大きな特徴であると、デジタル環境が普及した結果、かえってよく目に入るようになったわけです。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?