喜多崎親 『蘇る竪琴/ギュスターヴ・モロー作品における詩人イメージの変遷』

☆mediopos-2423 2021.7.5

オルフェウス

その名を思うと

内なる竪琴が

詩を奏ではじめる

オルフェウス教は

オルフェウスを開祖とした

古代ギリシアの密儀宗教だが

その秘儀ゆえに後代

オルフェウスの神話は

さまざまに語り継がれてきたのだろう

オルフェウスがアポロンから授かったという竪琴を弾くと

人間達はもちろん森の動物たちや木々や岩までもが

その周りに集まって耳を傾けたと言われる

オルフェウスとその妻エウリュディケーの神話も

さまざまに語り継がれている

エウリュディケーが毒蛇にかまれて死したとき

オルフェウスは妻を取り戻すために冥府に入り

冥界の王ハーデースとその妃ペルセポネーの王座の前で

竪琴を奏でエウリュディケーの返還を願った

ハーデースは冥界から抜け出すまでの間

決して後ろを振り返ってはならないという条件で

エウリュディケーを送り出すが

冥界からあと少しで抜け出すところで

オルフェウスは後ろをふりかえってしまう

エウリュディケーを失ってしまったオルフェウスは

太陽神をアポロンと呼んで崇め

トラーキアでのディオニュソス崇拝を蔑したため

ディオニュソスの怒りをかって

狂乱する女(マイナス)たちの手で八つ裂きにされて

悲劇的な死を遂げることになる

マイナスたちはオルフェウスの首をブロス河に投げ込んだが

その首は歌を歌いながら河を流れくだり

オルフェウスの竪琴とともにレスボス島まで流れ着く

オルフェウスは原初の詩人ともいわれるが

その意味する詩人とは

秘儀を奏でる者のことでもあったはずだ

その秘儀においては詩は音楽そのものでもあり

人を秘儀に参入させる呪力をもったものだったのだろう

すっかり前置きが長くなったが

ギュスターヴ・モローの代表作といえる《オルフェウス》では

娘がオルフェウスの首の載った竪琴を両手で持ち上げ

目を閉じた詩人の顔を見下ろしている様子が描かれている

ギリシア神話やキリスト教主題を描き続けたモローだが

モローほど多くの詩人を描いた画家はいないようだ

モローにとって詩人とは「古代の異教のモチーフ」であり

「精神性や芸術性を体現する存在」でもあったからだ

その象徴がオルフェウス

しかしモローは一八八八年の《人類の生》以来

キリスト教と異教のイメージを混在させはじめる

古代の神話というモチーフを使いながら

キリストによる救済を描きはじめたともいえる

未完の作品《死せる竪琴》では

「殉教者としての詩人の死と竪琴に託されたその精神の不滅」を

「キリスト教の復活のアナロジー」として描こうとしている

とはいえそれはキリスト教をを称揚しようというよりは

「古代神話に潜在するメッセージを

現代に蘇らせること」だったようだ

本書ではとくに言及されてはいないようだが

生涯の最後の時期にモローは

「ヘレネー」と呼んでいる

名づけられない顔貌のない神を幻視し

《栄光のヘレネー》という作品をのこしている

そしてそれはキリストの磔刑図である作品

《贖罪者キリスト》へとつながってくる

詩と音楽による秘儀をおこなった

オルフェウスの首と竪琴が流れ着いたこと

そしてキリストが十字架の上で死し復活したことは

古代の秘儀と現代につながる秘儀であり

モローはその二つのイメージを

同じカンヴァスのなかで融合しようとしていたのだろう

■喜多崎親

『蘇る竪琴/ギュスターヴ・モロー作品における詩人イメージの変遷』

(羽鳥書店 2021.2)

「ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau、一八二六--九八)は、生涯ギリシア神話やキリスト教主題を描き続けた一九世紀後半のフランスの画家である。」

「本書ではモローの作品から特に詩人に関わる作品を取り上げる。それは第一に、この主題がルネサンス以降の人文主義的絵画において、芸術家を象徴する主要なテーマであったからである。」

「第二に、この主題がモローの作品を考える上で極めて有意義だからである。モローほどその生涯に多くの詩人を描いた画家が他にあるとは思われない。モローにとって詩人は、古代の異教のモチーフとして始まり、精神性や芸術性を体現する存在であった。しかし、それは芸術家一般を象徴するモティーフとなった。モローは生涯に亘って様々な詩人を描いており、その意味は変化しているが、それは古代由来の詩人という異教的モティーフに、キリスト教図像を取り込んでいくことで成り立っている。モローの歴史画の革新は、一言でいえばイメージに普遍的なメッセージを与えることだったが、詩人という主題においてそれが明確に見て取れるのである。」

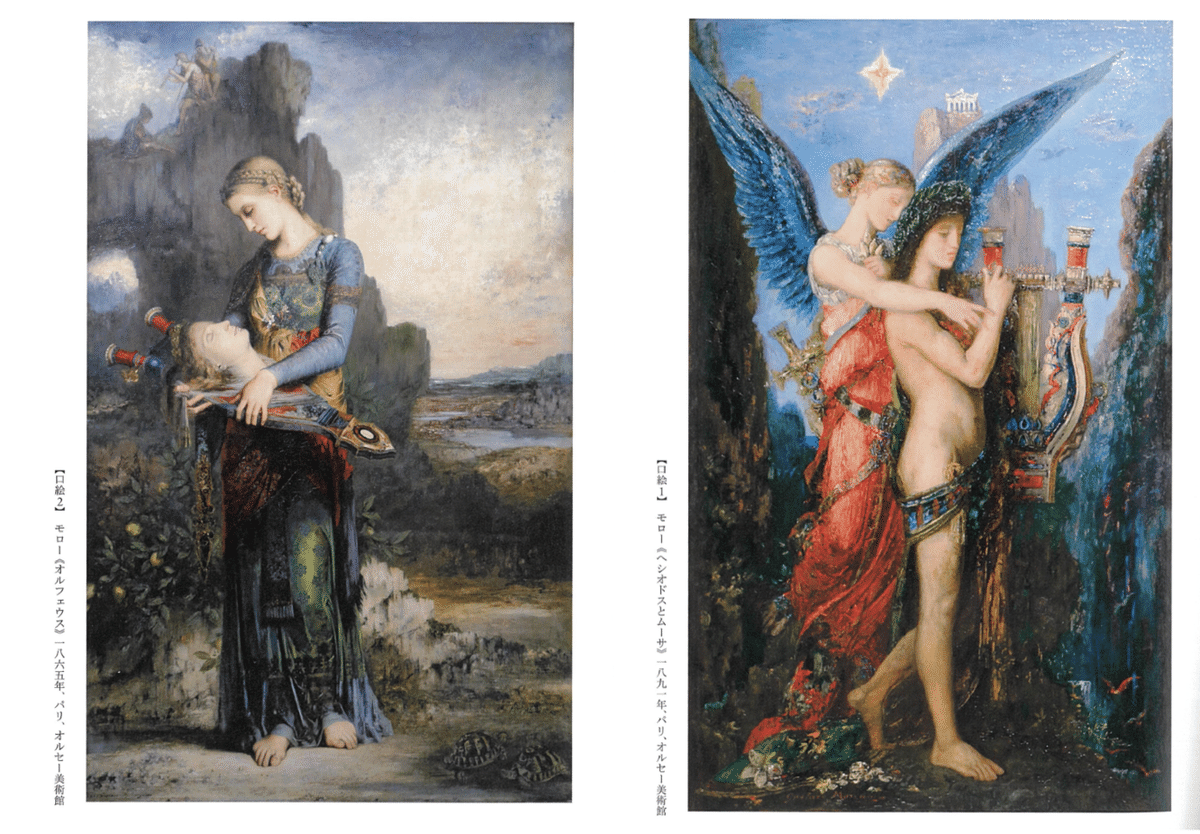

「一八六六年、モローは、サロンに《オルフェウス》を出品した。板に油彩で描かれたこの作品は、その年の国家買上の対象となり、当時の国立現代美術館でありパリのリュクサンブール美術館に展示され、モローの生前唯一継続的に公開された作品となったことからも、まちがいなく代表作の一つであった。

周知のごとく、オルフェウスは古代ギリシアの伝説上の人物である。」

「モローは《オルフェウス》で、一人の娘がオルフェウスの首の載った竪琴を両手で持ち上げて立ち、目を閉じた詩人の顔を静かに見下ろしている様子を描いた。背景は峨々とした岩山と荒涼とした水辺で、左の山の上には三人の牧童達が見える。娘の後ろにレモンの木が実をつけ、手前右下には、二匹のホシガメが歩んでいる。娘はブロンドの髪を丁寧に編み上げ、衣服は青灰色の長袖に緑の胸当て、腰のあたりの赤みがかった布を巻き、スカートは緑。裾はまた青灰色で、竪琴と同様、鮮やかな色彩もさることながら、多くの文様で彩られている。その胸元には、恐らく死者へ捧げるものだろう、小さな花束が差し込まれている。」

「これまでにも度々指摘されているように、トラキアの娘がオルフェウスの首を拾い上げるという設定には典拠が見つかっておらず。恐らくモローの創作だと推測されている。」

「《オルフェウス》制作の背景としては、サロンに対するモローの二つの大きな戦略があった。ひとつ目は、一八六四年の《オイディプスとスフィンクス》の男性と女性の対峙、一八六五年の《イアソン》の女性による男性の支配、《若者と死》の男性の死後の栄光というジェンダー的サイクルの一環として、男性の死とそれに対する女性の哀悼を描くということである。オルフェウスの主題は、古代ギリシアを舞台として詩人の死を描くのに格好の題材であったが、モローはそれに哀悼という意味を与えるべく、着られた首を持つ娘という、前例のない設定を作り出すことになる。それは伝統的なサロメ図像を恐らく下敷きにしながら、普遍的なメッセージの獲得を目指して、キリストへの哀悼という伝統的な図像を参照したかもしれないが、それは必ずしも母性愛の表現のピエタとは相容れない。

もう一つは、イタリア・ルネサンス風の様式模倣である。一八五九年に二年にわたりイタリア滞在から戻ったモローは、一八六四年の《オイディプスとスフィンクス》以来、一五世紀のイタリア・ルネサンスを強く想起させる画風を打ち立てていたが、《オルフェウス》では、ミケランジェロを転用したオルフェウスの首や、レオナルド風の風景、そしてペルジーのやラファエロを思わせる優美で華やかな女性像として結実した。」

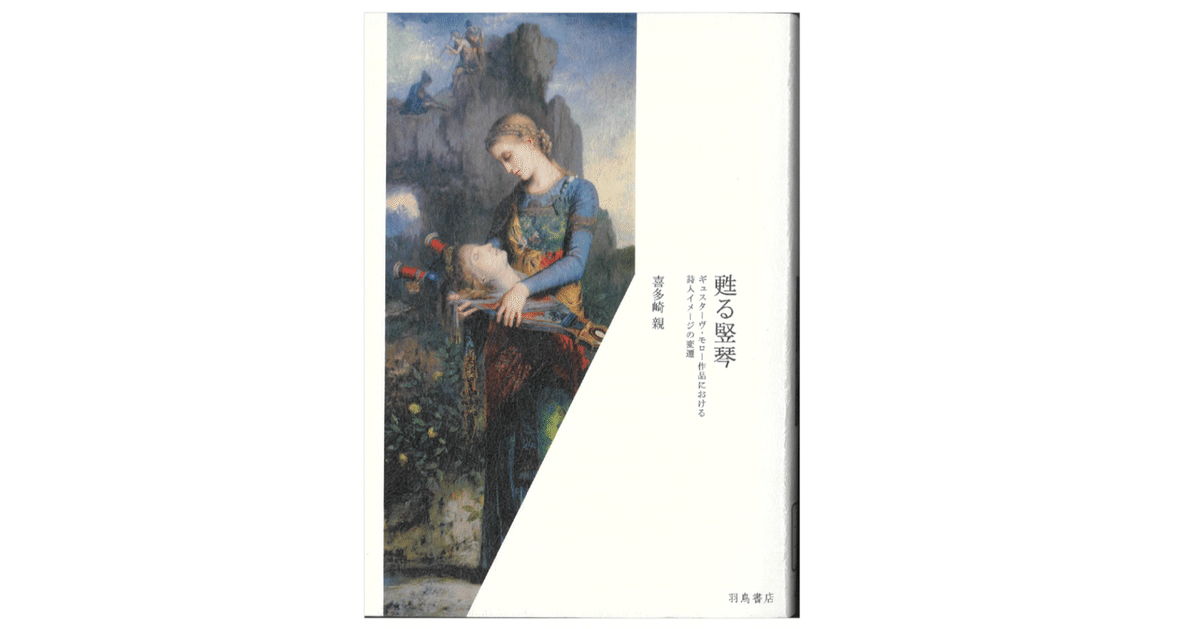

「モローの作品の中で、キリスト教と異教のイメージの混在が顕著になるのは、一八八八年の《人類の生》からである。この作品は、縦横三列のパネルが、人類の黄金時代、白銀の時代、鉄の時代を表しているが、黄金の時代にはアダムとエヴァが、白銀の時代にはオルフェウスが、鉄の時代にはカインとアベルが描かれ、この三サイクルを最上部ペディメントの《贖罪のキリスト》が統べる形式を採っている。神話の世界と聖書の世界は、分離しているとはいえ、ひとつの作品の中に併置されているのである。この作品の持つ人類の三段階が、ギリシア詩人ヘシオドスが『仕事と日』の中で語る時代区分にヒントを得ているように、この作品は神話的な構造に基づきながら、祭壇画の形式を用いることで全体をキリストによる救済として纏め上げているのである。

このような多翼祭壇画の形式によって複数の画面を統合し、複雑な理念を表したいという欲求は、やがてそれをひとつの画面の中で表現する試みへと移行していったように思われる。それは、一八九五年に描かれた《ユピテルとセメレ》に顕著に表れている。そこではギリシア神話に題材を採りながらも、《レダ》と同様の聖婚の概念が、初めから三位一体や玉座の聖母子の構図を借りて極めて礼拝像的に表現されていたが、最終的には神の出現による世界の浄化と変貌が、最後の審判の図像形式を借りて表現されるに至った。つまり、理念的で礼拝像的要素の強い宗教画の図像が持つ喚起力を、なんとか神話画に与えようとした結果が《ユピテルとセメレ》であったと考えられるのである。しかし、それはまた神話からの逸脱とならざるを得ない。

こうした試みには、モローの中での形態的な諸神混淆の形成過程が窺われる。すなわち、《人類の生》では、個々の時代においては特にキリスト教と聖書が混在しているわけではなく、キリスト教的な発想の中に部分的にギリシア神話の世界が混入していただけであったが、《ユピテルとセメレ》では、画面に礼拝像的な性格を与えるために、神話的題材に意識的にキリスト教美術の要素が取り入れられているのである。

この《ユピテルとセメレ》がその最終的な主題はともあれ、飽くまで具体的な神話のエピソードとして出発していたのに対し、《死せる竪琴》の最も中心的なモティーフは、殉教者としての詩人の死と竪琴に託されたその精神の不滅であった。この、そのままキリスト教の復活のアナロジーとなる、理念的な内容を造形化するにあたって、モローが宗教画の礼拝像的な要素の強いイメージを創ろうとしたとしても些かの不思議もない。

未完に終わった《死せる竪琴》は、それまでのモローの詩人観を綜合する作品となるはずであった。自然と融合して死んでいく異教の詩人達と、その上に君臨する大天使という構想は、一見一古代の異教世界に対するキリスト教の勝利のように見えるが、この大天使が十字架だけでなく竪琴を持つことで、神に由来する詩人の精神性は生き残る。《死せる竪琴》という題名とは裏腹に、それは生き続ける竪琴のように思えるが、あるいはこの「死せる」という語は、異教の詩人達の物質的な意味での死であるとともに、物質からの精神性の解放として、竪琴が蘇るための必然なのかもしれない。

このように、神話側に、精神性を付与しようとしたモローは、結局神話画にキリスト教的な図像を取り混まざるを得なかったのである。

古代人によって表された神話と現代人によって表された神話、古代の神秘と現代の神秘の区別。古代人のものは自然の漠然とした大きな現象の支配下にあるのに対し、我々のものは感情の内奥、深奥の支配下にある。実証主義の理論に反して、我々においてはキリスト教思想がすべてを支配しているのだから。

こう語るモローは、神話をキリスト教的に造形化する矛盾を切実に感じていたに違いない。だがこれはモローが中世の『教訓化されたオウィディウス』のように神話画の内容をキリスト教的に解釈した、つまりキリスト教を称揚する作品を意図したということではない。目的は古代神話に潜在するメッセージを現代に蘇らせることであった。ときに過剰ともいえる装飾的細部を用いてこの画家が目指したのは、歴史の再現や物語の図解ではなかった。モローが目的としたのは、明確な意味の形成・伝達ではなく、イメージによるメッセージの喚起だったのである。」