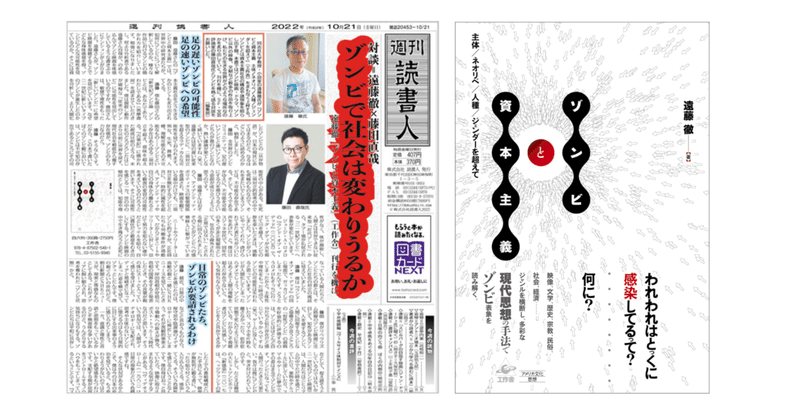

遠藤徹『ゾンビと資本主義—主体 ネオリベ/人種/ジェンダーを超えて』/対談 遠藤徹×藤田直哉「ゾンビで社会は変わりうるか」

☆mediopos2904 2022.10.30

ゾンビはアフリカの民間信仰を源流とし

一九世紀にハイチのヴードゥー教の

「生ける死者」となった存在だが

いまでは吸血鬼をしのぐ

映画界のモンスターとなっている

実はゾンビ映画は苦手としているのだけれど

ゾンビという「表象/隠喩」をつかって

現代という時代を論じる

ゾンビに関するこの本と対談は面白い

遠藤徹『ゾンビと資本主義』の

いちばんはじめに書かれている話で引き込まれた

「モダン・タイムス」でチャップリンが

強迫神経症として病院送りになる話が

現代のスマホに支配されたひとたちに重ねられる

チャップリンは病院送りになるのだが

スマホ病者は誰も病院送りにはならない

それが日常となっているからだ

みんながゾンビになったとき

ゾンビであることが正常とされるのだ

それは現代のメディアの「現実」と相似形である

「わたしたちは、現実の世界のなかにいるのではなく、

メディアが作った「現実」のなかにいる」からである

コロナ禍においても

ロシアによるウクライナ侵攻にしても

私たちの多くは

メディアがつくった「現実」のなかを生きている

その現実はすでにゾンビ映画のゾンビの現実と相似形である

そしてわたしたちの多くは

じぶんをゾンビだとは思っていない

みんながゾンビになってとき

ゾンビになっていない者が陰謀論者などになる

いまやゾンビにも知的を装う論客もいるが

その世界もすでにメディアがつくった「現実」を

いかに整合性をもって知的であるかのように

説明するかということに力を注いでいる

現代ではゾンビにならないことのほうがむずかしいが

あえてそうならないようにする「表象/隠喩」として

ゾンビ映画もそれなりの意義をもっているようだ

少なくともこの両者の気づきは「ゾンビ映画」に由来している

■遠藤 徹

『ゾンビと資本主義—主体 ネオリベ/人種/ジェンダーを超えて』

(工作舎 2022/10)

■対談 遠藤徹×藤田直哉「ゾンビで社会は変わりうるか」

(週刊読書人 2022年10月11日 所収)

(遠藤 徹『ゾンビと資本主義』より)

「チャップリンが「モダン・タイムス」(一九六三)で、ベルトコンベアを流れてくる、正体不明の部品のボルトをスパナで締める作業に支配される。職場を離れてもその動きの反復をやめられなくなったチャップリンは、六角形のボタンが胸のところについた服を着た婦人と出会うが、ボルトをスパナで締める動きを反復しながら追いかける。

そして、強迫神経症として病院送りになる。

その七〇年後、モービーのミュージックビデオ「君もこの世界の迷子なんかい(Are You Lost In The World Like Me?)」(二〇一六)では、スマートフォンに支配された世界が描かれる。誰もがスマホを見ながら歩き、火事現場を背景に自撮りをし、ビルからの飛び降り現場を皆がこぞって撮影する。ディズニープリンセスまでもが、王子様そっちのけでスマホに夢中というシーンもある。

だけど、誰も病院送りにはならない、それが日常の光景として通っている。

みんながゾンビの世界では、ゾンビであることが正常だからだ。」」

「わたしたちは、現実の世界のなかにいるのではなく、メディアが作った「現実」のなかにいる。

(…)コロナ禍に関する情報ひとつとってみても、報道内容が非常にアンバランスであることは一目瞭然だろう。それはすでにわたしたちが現実ではなくカギカッコつきの「現実」を生きていることを示している。二〇二二年の二月に始まった、ロシアによるウクライナ侵攻にしても同様だ。わたしたちに与えられる情報は、すべて欧米寄りのバイアスがかかったものでしかない。けれども、わたしたちはそれを「現実」として認識している。どこかリアリティのない映像としての、情報としての戦争。(…)メディア、あるいは映像が「現実」を作っているのだとすれば、映画という虚構はある意味それと地続きのものなのだとも言える。すでにわたしたちはメディアのニュースという虚構のなかに生きているのだから、映画という虚構のなかに生きることは、そこからさして遠くはないのである。」

「世界が別棒の危機に瀕するゾンビ映画は、わたしたちが危機に対してもろく、冷淡な社会制度に依存していると気づかせてくれる。それは、快適な日常を信用しるぎるな、自足しるぎるなという警告になる。メディアの欺瞞に気をつけろ。メディアに取り込まれ、それに夢中になるなと忠告してくれる。低劣なものとされるPOPゆらー・カルチャー、ゾンビ映画が、社会の理解を促し、外部の脅威や、明らかな不適切さに対する正しい振る舞い方を教えようとする。」

「プロローグで述べた、スマホに支配された私たちは確かにゾンビである。だけど、本物のゾンビではない。それはむしろ、二一世紀になって現れた「理性をもったゾンビ」「姿形の崩れていないゾンビ」「生きたゾンビ」であり、ゾンビが本来もっていた革命性を骨抜きにされたゾンビである。いわば、仮性ゾンビ。

それに対し、ラディカルな意味をもっていたのは、きちんと生死の境界線を越えた二律背反なゾンビであった。だから、わたしたちは仮性ゾンビの映画自分たちの似姿を見て満足しているだけではだめなのだと思う。この世界、資本主義、自我、人種、性差を超えていくためのヒントは、古い真正(あるいは真性)ゾンビの側にしかないのだということを、とりあえずの結論とさせていただきたい。」

(対談 遠藤徹×藤田直哉「ゾンビで社会は変わりうるか」より)

「遠藤/最近、日常の中でゾンビを感じたのは、高齢の親と一緒にNHKニュースを見ていたときです。岸田首相が安倍元首相の国葬をすると発表したとき、その言葉が親の体にスーッと入っていく感じを受けました。メディアと地続きになってしまった姿を横で見て、ゾクッとしたんです。僕の親ぐらいの世代だと、朝日新聞とNHKニュースが、現実と等価なものとしてある。これがメディアに飼い慣らされ、思考を奪われた「ゾンビ状態」かと。

藤田/これが僕ぐらいの世代ならSNSやゲーム、若いZ世代ならInstagramやTokTokへのゾンビ状態でしょうか。メディアへの感染スピードも速くなっていて、新しいゾンビが生まれてくる背景になっているように思います。

もちろんメディメディアや政権の発信を鵜呑みにせず、懐疑的に考えるべきで、特にカウンターカルチャーでは、その姿勢を大事にしてきたわけですが、厄介なことに現在はそれが驚くようなかたちで乗っ取られている状態というのでしょうか。ネット上で、教科書は嘘ばかり、NHKと朝日新聞を信じてはいけない、などと言おうものなら、保守派や陰謀論のイデオロギーに接近してしまう。それが客観的事実より情動への訴えが優る、ポスト・トゥルース時代なのだと思います。そういう状況では、人間がイデオロギーに支配され、思考や主体のないゾンビに堕ちるのはもう日常目にする出来事のように感じられてしまう。

一方、意識と理性と言語と思想をもっているからこそ無意味な争いがあるのだと、うんざりする気持ちになりもする。ゾンビたちは平和に共存して、話さないし無駄に争わない。ゾンビの方がいいのではないかと思ったりして(笑)。」

◎遠藤 徹『ゾンビと資本主義』

《目次》

プロローグ:ゾンビを待ちながら

第1章:この世からの緊急避難

1 観客がゾンビを産み出した

2 アメリカ=ゾンビ

3 鏡としてのゾンビ

4 災害多幸症

第2章:主体からの緊急避難

1 解放としてのゾンビ身体

2 意味から碇を上げる

3 どちらでもあり、どちらでもない

4 ゼットピア

第3章:資本主義からの緊急避難

1 反専有の魔術

2 資本主義が/とゾンビ

3 2000年代のゾンビ

第4章:人種からの緊急避難

1 白いゾンビの出現

2 黒人の変容

3 ハイパーホワイトの登場

4 オリエンタル・ゾンビ

5 ゾンビ王オバマ

第5章:性からの緊急避難

1 ゾンベイビー

2 セクシャル・ゾンビ・ナンバー・ワン

3 ロマンチック・ゾンビ

4 リキッド・モダニティとゾンビ

第6章:緊急避難口から振り返る

1 「それじゃあ、ゾンビになってみよう」

2 映像を見るということ

エピローグ:真正ゾンビのほうへ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?