田中美穂 『コケのすきまぐらし』

☆mediopos-2496 2021.9.16

福音館書店の雑誌『たくさんのふしぎ』で

コケの魅力を綴っている田中美穂さんは

岡山県倉敷市で蟲文庫という古本屋をされている

コケに興味をもちはじめたのは

田中美穂さんの『苔とあるく』という本を見つけてからのこと

その頃はちょうど岡山に住んでいたこともあって

いちどは蟲文庫をのぞいてみたいと思っていたが

機会をもてないまま岡山を離れてしまった

それから10年以上経って

こうしてコケの話を書かれているのを見つけたが

先日すこしふれた同じく岡山在住の作家

山尾悠子さんのTwitterでも

蟲文庫を訪れたことが投稿され

『コケのすきまぐらし』が紹介されていた

小さな絵本のなかに

「コケはどうやって見つけるのか?」

「どうしてコケは枯れないのか?」

「コケはどんなふうに成長するのか?」

といったことから

「コケをどうやって見わけるのか?」

「コケはどんな特殊な環境で生きているのか?」

そして「コケの進化」まで

身近なコケの魅力が紹介されていて楽しい

コケを観察しはじめると

「1時間に1メートル」しか

前に進めなくなるというが

コケの小宇宙に気づくと

私たちのまえに広がる景色が変わってくる

「目線が変わると世界が変わる」のだ

コケだけではなく

「目線」を変えると

それまで生きていた世界が変わる

樹木や草花や鳥や昆虫そして岩石鉱物

それらを見ようとするには

それらに応じた「目線」が必要になる

天体を見たりするのもそうだ

さらにいえば目に見えない世界も同じ

わたしたちは物理的に同じ世界にいても

「目線」が違えば世界はそれぞれ異なっている

「目線」をどれだけ豊かに持てるかによって

それぞれ生きている世界の豊かさも変わってくる

さてコケに出会うきっかけをつくってくれた

『苔とあるく』には

コケの登場する文学が紹介されている

とくに岡山県の詩人・永瀬清子さんの

『苔とあるく』という詩が素晴らしいので

以下の引用部分で紹介してみることにした

■田中美穂(著)・平澤朋子(イラスト)

『コケのすきまぐらし』(月刊たくさんのふしぎ 2021年10月号)

(福音館書店 2021/9)

■田中 美穂 (著), 浅生 ハルミン (イラスト), 伊沢 正名 (写真)

『苔とあるく』

( WAVE出版 2007/10)

(『コケのすきまぐらし』より)

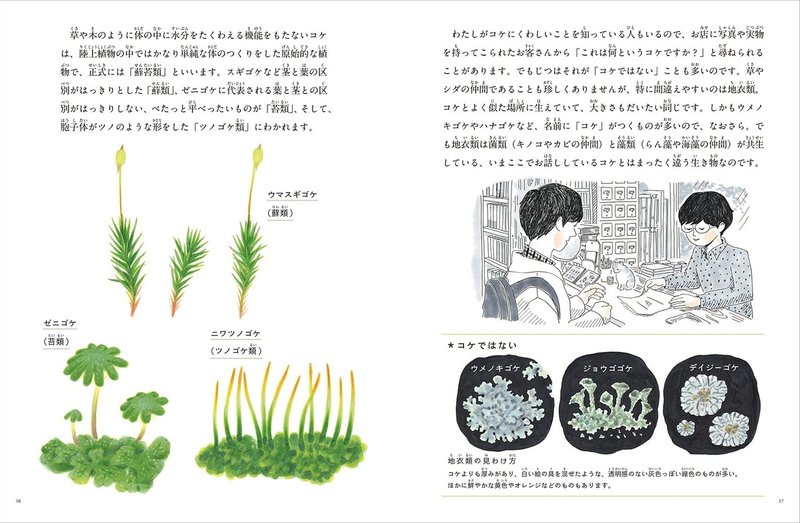

「体のつくりが単純で「原始的」なコケは、はるか昔、太古の地球で最初に水中から陸にあがって植物のひとつだと考えられています。

多くの動植物は、「より強く」「より速く」「より大きく」なろうとすることで進化してきました。身のまわりの草や樹木の場合なら、根から養分を吸収し、それらを体の中に長く保たせる組織を発達させています。それなのにコケときたら、最初に陸にあがった何億年の前から、それほど大きく変わることなく、それぞれの環境に適した体へと、地道に、しかし驚くほど多様に進化してきました。がんこなのか、脳天気なのか、したたかなのか、コケはほんとうに不思議な植物です。」

「いつもの道をゆっくり歩いてみると、いろいろなコケや、コケの好きな場所が見つかって、いつもとは違う景色が見えてきます。小さなコケをじっと見つめていると、その中にもっと小さな虫がいたり、細い細いクモの糸が張っていたり、まわりの砂や小石もきらきれとして、とてもきれいなことがわかります。

そして少し離れてみると、今度はジャングルを空から眺めているようなコケの森にも見えてきます。コケを見ることによって、これまで気付いていなかった自分の中のすきまが広がって、見える景色は、ほんとうはいくつもあることに気がつくのです。」

(『コケのすきまぐらし』〜「ふしぎ新聞/コケが開く新しい世界」より)

「以前、うまれてはじめて地面にはいつくばってコケ観察をした友達が、顔をあげたとたん「いままで、靴の底で踏みつける地面は、なんとなく汚いものという感覚があったけど、こうしてみたら、小さな小石や砂もみんなきらきらとしていて、ぜんぜん汚いと思わなくなった」と目を輝かせて言いました。これこそ、「目線が変わると世界が変わる」ということだと思います。

山の世界、木々の世界、猫の世界、鳥の世界、昆虫の世界、同じ地球の上で、同じ空気を吸いながら、しかしそれぞれに、まったく違った次元で生活している動物や植物が数えきれないほどたくさんいます。そして、それぞれの世界や生き方について知れば知るほど、わたしは、明るく、軽く、のびのびとした気持ちになるのです。」

(『苔とあるく』〜「Column6 苔文学」より)

「苔の登場する文学作品というものも、意外にたくさんあるので、いくつかご紹介いたします。

○「ありときのこ」----朝についての童話的構図 宮沢賢治

(…)

○「第七官界彷徨」尾崎翠

(…)

○武田泰淳「ひかりごけ」、尾崎一雄の随筆「苔」

(『苔とあるく』〜見返し部分に掲載されている、永瀬清子の詩「苔について」)

苔について

永瀬清子

まだここには

水と土と雲と霧しかなかった何億年の昔

みわたしてもまだ泳ぐものも這うものも見当たらなかったおどろの時

濛濛の水蒸気がすこし晴れたばかりのしののめに

お前は陽と湿り気の中からかすかに生まれたのです

なぜと云って

地球がみどりの着物をとても着たがっていたから

いまでも私たちの傍らにどこでも見られる苔よ

お前は電柱の根っこにもコンクリの塀にも

いつのまにか青をそっと刷いているのね

まして街路樹の下の小さな敷物

敷石のあいだの細いリボン

わかるよ 地球の望み 地球のほしがるもの

冬になっても枯れもせず

年中おまえはしずかに緑でいる

人間はいつもそれをせっせとはがして道路やビルを造っているのに

でも苔は無言でつつましく

自分のテリトリーを守ろうとする

極微の建築をお前はつくる

描けば一刷毛か,点描でしかないのに

それでもお前は大きな千年杉のモデルなのよ

そして絨毛のようなその茎の中に

秘密の清冽な水路があって

雄の胞子はいそぎ泳いで昇って 雌の胞子に出逢うのです

大ざっぱ過ぎる人間には そのかすかな歓びがすこしも聞こえないけれども

おお この毛状体のひたすらのびようとする偏見

――フランシス・ポンジュー

偏見でぐっと盛り上がっている

私もそのようにありたいよ

それでいて たっぷり水を含んでいれば

まず 土砂くずれや土石流をくいとめる

お前の根はホッチキスの針よりもちいさくても

自分自身が水を溜め 水をこらえる吸取紙

一番下にいる植物 極微のダム

ひそやかにありとも見えぬお前は

日本の景色を支えている

モンスーンがあるかぎり 雲があるかぎり

女が一家を支えるように 愛をはぐくむように

その万遍なさも そのさりげなさも――

人間のつくるすべての劇は

『時』との争いなのに

人と時とが主役なのに

いつも人の方が負けます

苔は人より丈夫なので

劇はなく 黙って舞台の下にいて

そして勝っています

けさみれば つゆおかでらのにわのこけ

さながらるいのひかりなりけり

――ご詠歌集『岡寺』

おお

瑠璃と云えば精神

天上の景色なので

そんなに高くまで行けるものか?

お前は一番 地面に近いのに――

まず胞子のうが朝の光に輝いている時

その天鵞絨(ビロオド)性に願いがしづしづと降ります

その精神的な敷物の上に 世に疲れた私が座りましょう

シノブゴケ,ホソバオキナゴケ,ヒノキゴケ,

ムチゴケ,ジャゴケ,ヤマゴケ,ハナゴケ,

シトネゴケ,カモジゴケ,コバノチョウチンゴケ,etc.

夕日がこの庭にさしてきて

木木の陰が 苔の上に長く曳かれます

我等三人のさまよう人の影も――

思っていて会えなかった今日の一日

私は幾億年の時を生きている者たちに逢い

そしてやがて去っていきます

負ける運命を背に負うて

しかもしばしを胞子のうにやどる その美しい露のようにと――

◎蟲文庫のHPから『コケのすきまぐらし』紹介

◎Twitterでの山尾悠子の『コケのすきまぐらし』紹介(「蟲文庫」訪問)

実はつい先ほど、たまたま蟲文庫さんに立ち寄ってきた私。タイミングよく一冊頂戴することができました!

— 山尾悠子 (@marco9mx2) August 22, 2021

蟲文庫と倉敷のあちこちと苔の世界が一冊の絵本に。登場人物となった田中美穂さんもカワイイ!素敵な新刊なのです✨ pic.twitter.com/tIMedlgF1X

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?