佐藤文隆『転換期の科学/「パッケージ」から「バラ売り」へ』

☆mediopos2743 2022.8.30

『現代思想』で連載されていた

(二〇二一年一月号〜二〇二二年四月号)

物理学者・佐藤文隆さんの『転換期の科学』が

一冊にまとめられて刊行されている

そのなかの「第5章」

「「学問」と「科学」の現在」について

「学問」や「学者」という言葉は

大学や研究界とは直接関係のないところでは

一般に根強く残っているようだが

大学や研究界のなかでは

ほとんど使われなくなってきているという

つまりある意味実質的にいって死語である

大学や研究界で

「学問」や「学者」という用語が忌避されるのは

その言葉に「含意された世間の願望に

正面から向き合うことへの負担がある」のだという

たしかにある意味ですでに

大学にも研究界にも「学問」はなく

「学者」もすでにいなくなっているのかもしれない

直接的に役に立つとされる研究でなければ

大学や研究界では

その存在が許されなくなってきているからだろう

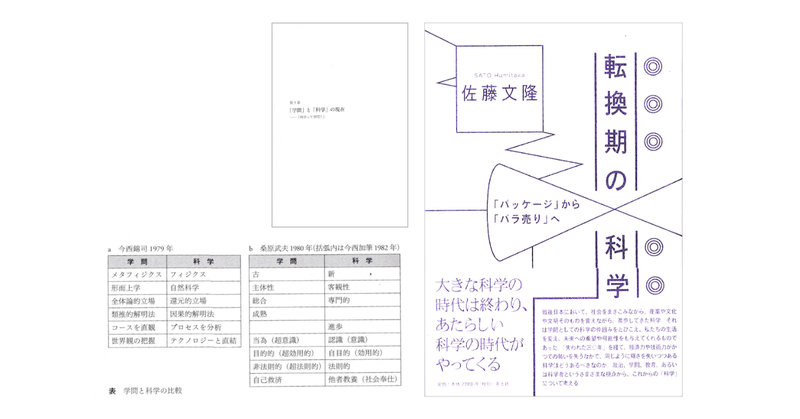

今西錦司と桑原武夫が

科学と学問の性格の比較を表に示したものがある

(図表参照のこと)

それぞれの学問姿勢によって若干の違いはあるものの

「二人とも学問の特徴は

因果性や法則性の解明ではないとしている」

「学問での真理は正誤というマルペケで

採点できるようなものではなさそうである」

基本として学問は[教養による人間形成」のためになされ

科学は「知識拡大」のためになされる

というのがかつての学問と科学の対照だった傾向があるが

さらに現代では「科学」と「技術」が強く結びつき

ある意味で「技術」なき「科学」さえ

存在しえなくなっているようだ

さてかつて著者は

『湯川秀樹著作集』の「学問について」の解説を

書いたことがあるという(三〇年余り前とのこと)

「学問」という言葉には

学問する〟という行いが協調された

人間をつくるためのものと

学問=知識の体系という

二つの受け取り方があるが

湯川の学問に対する考え方は年齢とともに変わったものの、

「結局のところ「学問とは、自分を納得さすことだ」という、

〝行い〟としての学問観になったという」

そして「「学問=知識体系」には専門家しか関係ないが、

「自分を納得さす」方法としての学問なら

すべての人間に関係がある」

しかし今や大学や研究界には

すでに「学問」はなく「学者」もいないのだとしたら

それ以外の場所でその理想をめざす以外にはなさそうだ

それができなければ世の中には

技術と区別できなくなった科学による

「知識拡大」以外はどこにも

「自分を納得さす」やり方はなくなってしまうことになる

■佐藤文隆

『転換期の科学/「パッケージ」から「バラ売り」へ』

(青土社 2022/8)

(「第5章 「学問」と「科学」の現在————「科学って学問?」」より)

「表aとbは、各々、今西錦司(一九〇二−一九九二)と桑原武夫(一九〇四−一九八八)が科学と学問の性格の比較を表に示したものである。今西の学問は直観的で漠然と「世界観」とみているのに対して、桑原の学問は「当為」や「自己救済」といった「主体性」が協調されたものになっている。今西の類推的解明法には生態学者としての性格が反映しているように思われる。二人とも学問の特徴は因果性や法則性の解明ではないとしている。学問にしろ、科学にしろ、真理の探究者であるのは共通であると思うが、学問での真理は正誤というマルペケで採点できるようなものではなさそうである。自然にせよ、人倫にせよ、正誤で分類される言説の大系として真理が表現できるものではないのが学問のようである。

お二人とも研究者というよりは学者という風情の先生たちである。お二人がこのような話をしているのは四〇年前の一九八〇年前後、お年はもう七〇代後半、世間の尊厳を集める大家としての講話の中に出て来る一コマである。回顧的な発言であるから。四〇年前の学問世界の状況を語っているというよりは、彼らが学者の道を志した頃である欧米に開かれた大正文化を引きずった昭和初期の青年たちの心意気の表現なのかもしれない。」

「現在、「科学」や「研究」や「学術」といった言葉にはよく出会うが、「学問」とかあるいはそれに従事する「学者」とかいう言葉には滅多に出会わなくなった。しかしそれは自分のような大学や研究界という世界を多く見ている者の感じ方であって、それと無縁の一般の人達の間では今でも学問や学者という観念は根強く残っている。変わったのは研究界の中での意識の方である。過去三、四〇年の間での研究界の変転に接する機会のない多くの一般の人には、今でも人々の願望としてのあるべき学問や学者の観念がバージョンアップされずに残っているように思う。激変した現在の研究界の中では「学問」や「学者」という用語が当事者の間で忌避される深層心理には、それらに含意された世間の願望に正面から向き合うことへの負担があるのである。このお二人の世代の研究界の人々は世間でのエリートであり、文化的資産はもとより、それに相応しい経済的資産も社会的に保障されていた。それは社会が学問や学者に託した願望と一体のものであり、その付託に応えるべき使命感を背負って生きていた。このお二人などは自由きままに生きたように見えるが、人生の随所に世間の付託を背負っていたことを感じさせる場面もある。」

「ともかく四〇年前のこのお二人の学問と科学の比較の中身に入る手前で、彼らにとって自明であったメンタリティと、現在の平均的な研究者の間に定着したメンタリティとの間のずれの方に目がいってしまう。いま俄に「学問と科学の比較?」と問われたら、「学問と科学は排他的に併存して並ぶ別のもの?」とか、「学問の一部として科学があるの?」とかいうように、互いの包摂的関係に目がいくのかもしれない。あるいは、学習や研究という同一の行為が持つ「科学としての側面」や「学問としての側面」といったような多面性を表す言葉かと思うかもしれない。「この研究は学問的には優れているが、科学的には見るべきものがない」とか、「科学的には優れているが、学問的にはもう一つ」とかいうように、実体としての区別ではなく、異なる価値判断の独立した柱として併存するものだという捉え方もあるかも知れない。少なくともこの二人の場合は古くからある学問と新興の科学とを、各々の間に微妙な差がある異なった別々の概念として捉えていたということは確かなようである。」

「本章の冒頭で述べた「学問」と「科学」の比較に戻ると、(・・・)学問に込められたA「知識拡大」とB「教養による人間形成」の二面のうちのAの実体としての「科学」と「技術」の比較に移行している。この二つの淵源は異なるのだが、「技術」の歴史的展開で「科学」依存の技術=科学Ⅱが主流になったことで、従来の科学Ⅰに科学Ⅱが追加されたものに「科学」も変容したとされる。

ここで「科学」とは「知識拡大」の営み一般を指すのではなく、特殊な歴史的産物であると述べている。「技術」は人類文明発祥とともにあったが「学問」も人類文明発祥とともにあったのである。これら伝統学問や伝統技術は地域による中身はバラバラだが社会的機能としれは同質の営みとして存在していたものである。「科学」をギリシャ淵源とわざわざ注記するのは、江戸時代の学問にとって「科学」が異物であったように、中世ヨーロッパの学問にとっても「科学」は異物だったからである。イデアの背後世界や原子論や数学などという知識拡大Aの手法において特異であったのみならず、愛知「哲学」という人間形成の視点Bにおいても特異であったのである。」

「三〇年余り前、『湯川秀樹著作集』の「学問について」と銘打った巻の編集・解説の役が回ってきた。(・・・)「解説」には当時の私の学問観を記している。

「「学問」という言葉に対して二つの受け取り方があるように思う。一つは〝学問する〟という行いを協調するもので、〝なんのため〟といえば、たぶん、人間をつくるためとなるのであろう。もう一つは〝学問=知識の体系〟という見方である」。湯川の学問に対する考え方は年齢とともに変わったが、結局のところ「学問とは、自分を納得さすことだ」という、〝行い〟としての学問観になったという。「「学問=知識体系」には専門家しか関係ないが、「自分を納得さす」方法としての学問ならすべての人間に関係がある。そこでは知識の増加量が問われるよりは、それによりどう人間が研かれていったかが問われる。しかし、こうした学問観は目指すべき人間像というものが明確にある場合にのみ成立するものである」」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?