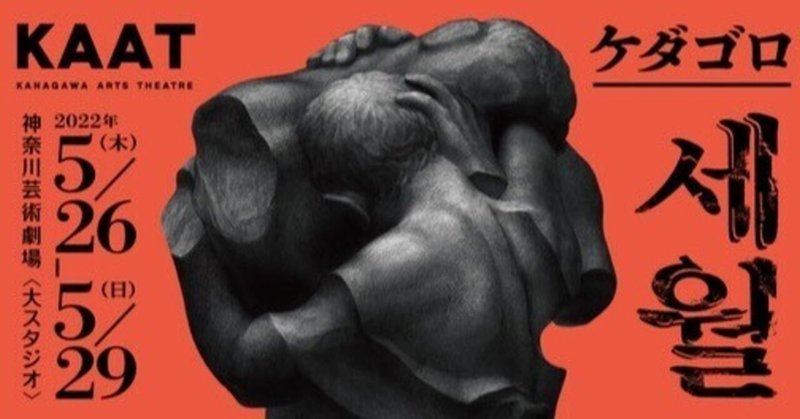

【ケダゴロ『세월』】

初日を見た。久しぶりに安易な理解や共感を超越して「喰らわしてくる」作品だった。

セウォル号沈没事件というセンシティブな題材を扱う以上、まず下島礼紗がどう向かい合っているのかが問われることになる。

しかも事前のインタビュー動画で語っていたように「これまでのような時間の隔たりの代わりに、国という隔たり」を手がかりに作品を作ろうとしていたわけだが、なんと北海道で沈没事故が起こってしまい、それすら許されないという、作り手としては非常にキツい状況での上演となった(しかも本来なら初日前に引き上げられているはずが、引き上げロープの切断事故のために、上演初日まで引き上げ作業が長引いてしまった。思えばケダゴロはオウム真理教を扱った『sky』を海外で上演中に松本死刑囚の刑が執行されるなど、現実の方を引き寄せてしまう何かがあるのだろうか)

本作では、「ダンサーが(劇団東京乾電池から1人が出演している)犠牲者の生徒達を演じて、その気持ちを代弁する」という「一般的な方法」ではない。

もっともパンフに書かれているように、当初は「巨大な水槽を使う案」で準備も進んでいたそうだが、事件の描き方にスペクタクルな高揚感を抱いていた自分自身を嫌悪して取りやめにしている。韓国に滞在したレジデンスの体験が大きかったという。

その感覚はまっとうなものだが、よくその誘惑から踏みとどまったと思う。

全部がそうなるわけではないが、「他人の悲劇を、自分の作品で都合良く消費する」という落とし穴に入ることも多い。アーティストとしてこの事件にどう向き合うかという姿勢そのものが何よりも問われるからだ。

冒頭で、まずもう取り返しのつかない状況であることが示される。体操服のような衣裳の胸にはハングルで名前が書かれている。

呼吸、苦しさなどが象徴的に使われる。

舞台上のダンサー達は、実際の事件との距離を保ったまま進む。

これは説明を必要としないダンスならではともいえる。

彼らは助け合い、追い詰められていく。それはあまりにも過酷なダンスや動きが執拗に繰り返されるうち、舞台上の声にならない悲鳴が観客の胸にジワジワと浸潤してくる。これがもしも単純な暴力や痛みの描写だったら(頭の悪い男の振付家がやりがちなやつ)、こうはならない。

上空に設置された大きなスピーカーから女性の声で韓国語で「その場を動かないで」とアナウンスが入る。実際の沈没事件でも、生徒達はその指示に従っていたために避難が手遅れになったと言われている。

今作の舞台上でも、アナウンスが入ると、ダンサー達はフッと上を見上げてしまう。

この瞬間に、オレは心底ゾッとした。身体的にも精神的にも過酷な状況に措かれていた状況から、ふっと考えることをやめた瞬間の開放感を、オレもまた共有していたからである。

オレ自身が最も嫌悪していたはずの「思考停止の安堵感にホッとする部分」が自分にもあると気づかされてしまった。

もちろん本作を、あの事件を作品化したダンス作品として見られない人もいるだろう。じっさい、そういう風にも作られている。

だがオレは、これは「ダンスにしかできない領域」に踏み込んだ作品だと思っている。

答え合わせができてスッキリしたい人もいるだろうが、「安易にわかった気にさせない」ことが、こうした作品には何よりも肝要なのである。

アートが扱っていけない物事は、ない。

そこに真摯さを持つのは当たり前だが、真摯さの上にあぐらをかいてはならない。ただその作品が、作品としての使命を全うしているのかどうかは、終わりなく問い続けていかねばならない。

これはそういう類いの作品だ。言いたいことを形にしましたとか、これを訴えたかったんです、ということではなく、芸術が持つ沼の部分に観客を引きずり込む。

覚悟とスケールのある作品である。実際『sky』を見ていて下島礼紗は燃え尽きてしまうのではと心配したが、その後の『ビコーズカーズコーズ』そして本作へと確実に進化を続けており、作り手として驚異的である。

そしてこれだけ過酷な作品に全身全霊で立ち向かっているダンサー達には、ほれぼれするぜ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?