痛い敗戦。5失点。守備の立て直しが急務??嘆くよりも前に進む方を選ぶ 第31節3-5横浜FC

更新がギリギリのnorainuでございます🐶

今回のnoteはとある事に自分の時間を割いた為にGIFや図示の数量がこれまでより極端に少ない構成となっております<m(__)m>

その変わりといっては何ですが、何故か文字数がいつもより若干多い感じになっております。(読みにくいかもしれません。)

ご了承ください。

まえがき

3-5で久々の敗戦。

久々といっても3戦ぶりですが。

代表ウィークやらなんやらでリーグ戦が久々で時間が空いてしまったのもあると思いますが、負けた試合のnoteを作るのってこんなに気が重いものだったかなぁ。

ダメだ。。。一回頭空っぽにしよう。

— norainu.com (@NorainuC) October 16, 2021

空っぽにする為に横浜FMと札幌の試合を観よう。

そうしよう。

こんな感じで無気力になってしまっていました。

そんな時にとあるフォロワーさんから引用リツの通知が・・・

憲さん、垣田のゴールは素晴らしかった!信じられない結果となりましたが、今日はこれ! https://t.co/4jVap73kiq

— ヴォルぴこ🇸🇱 (@a6357k) October 16, 2021

公式のインスタライブの時の憲さんの言葉を書き留めた自分の以前のツイートを引用していただいての、前向きな発信。

この引用リツにすごく力をもらいました。

(じゃあもっと早くnote作れよとか思われそうですが…)

そんなこんなで、試合を何度か観直しnote作成に取り掛かったわけですが、試合の内容で伝えたい事が多すぎて、何に焦点を当てて書こうかを悩んでしまいました。

そこで、Twitterのアンケート機能なるものを初めて使って『そうだ!!フォロワーの皆さんに相談してみよう🐶』となりました。

横浜FC戦観直し終わり。

— norainu.com (@NorainuC) October 19, 2021

大体頭の中に入った。(GIFはまだ)

何に焦点を当ててnoteを書くか…

①引いて守る相手に対してのスペースを作る・使う(宮代のポジショニング・3得点できた要因含む)

②5失点の原因

③徳真の試合後コメント『競争の質』について

悩んでます。皆さん何に興味がありますか?🐶

ご協力いただいた145名の皆様ありがとうございました<m(__)m>

アンケート結果を見ると割れている感じですが、今回は失点の原因について気になっている方が多いようですので、何故5失点してしまったのか??を中心に書いていこうと思います📝

最後までご覧いただければ幸いです。

はじめに

前節Homeでサガン鳥栖に勝利し、ついに降格圏を脱出した徳島ヴォルティスは今節Awayでの横浜FC戦。

最下位に沈む横浜FCと残留争いの6ポイントゲーム。

勝てば降格圏から離れられ、負ければ残留争いが混沌としてしまう非常に大事な試合であった。

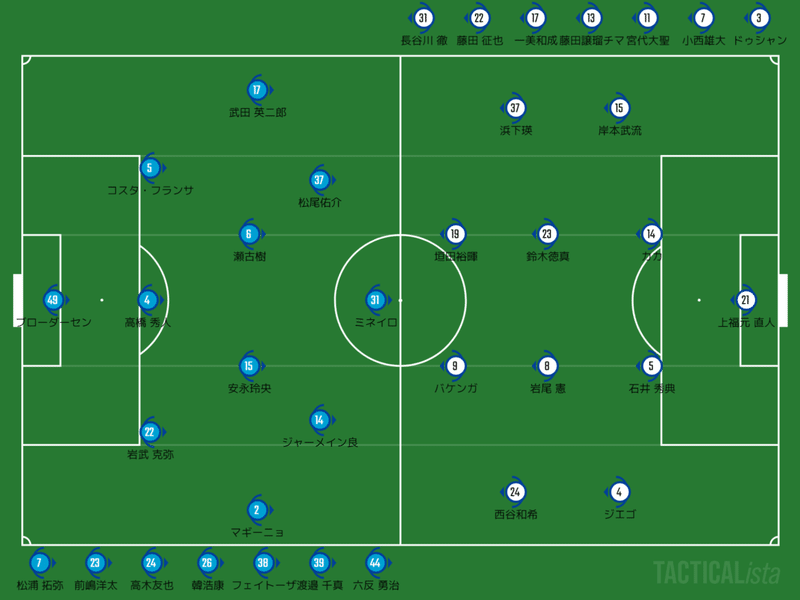

そんな試合でダニ監督が選択したメンバーは、以下の図の通り

スタメンは鳥栖に勝利した勢いそのままに前節と変更せずに、試合に臨んだ。

結論から言えば、徳島ヴォルティスは今節も相手を観てサッカーを展開し3得点を挙げる事ができたが、5失点してしまい敗戦。

今回は何故5失点もしてしまったのか??を中心に試合を振り返ってみる。

『大量失点=守備の崩壊』 なのか??

大量失点をしてしまうと、守備の崩壊だのDFラインの選手のクオリティだの、ゴールキーパー(以下GK)のミスだの言われがちだが、果たして本当にそうなのだろうか?

直近のリーグ戦2試合(仙台、鳥栖)は失点0であった。

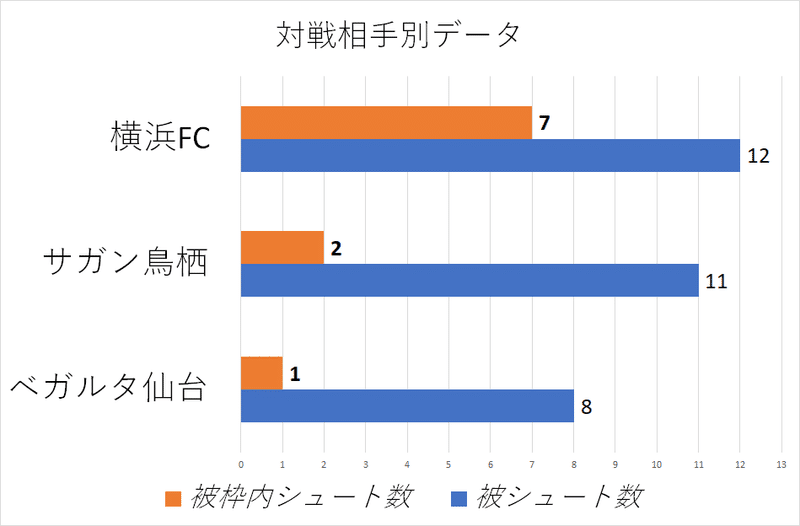

クリーンシート(失点0)で終えた2試合と今節は何が違ったのだろうか?少しだけデータを比較してみる。

(こちらの数値はFootball LAB様のデータをもとに作成しています。)

被枠内シュート数と被シュートが枠内に入っている割合にかなりの差があることが分かる。

補足:枠内シュート数は相手選手のシュートブロックに合わずに枠内にいるGKまで到達する。もしくはゴールしたシュート数となります。

このデータから、横浜FC戦では

①横浜FCのシュートの質が高かった。

②徳島のDFがシュートブロックを行えていなかった。

という2点が見えてくる。

試合を観てみると確かに①横浜FCのシュートの質は高かったように思う。

ただ、何故横浜FCのシュートの質が高かったのか??

それは②徳島のDFがシュートブロックを行えていなかった事とも繋がってくる。

仙台戦のnoteの「フリーキックの優位性」の所でも書いたが、選手はプレスが掛かっていない状態であれば、キックの質はプレスが掛かっている時と比べて高くなる。

つまり、横浜FCの選手にプレスが掛かっていない状態でシュートを打たれていたという事が考えられる。

では何故、プレスが掛かっていない状態でシュートを打たれたのか?

これは、守備が機能していないわけではなく、攻撃が上手くできなかった(終えられなかった)為であると私は考えている。

「3得点も取れているのに攻撃が上手くできなかったってどうゆう事??」「ついにnorainuもボケたか」「逆張りカッコイイとか思ってんの?」

などなどの声が聞こえてきそうで怖いが、私は今回の大量失点の原因は守備の崩壊ではなく、ボール保持時(ポゼッション)にあると考えている。

横浜FCの攻撃開始地点から観る失点の原因

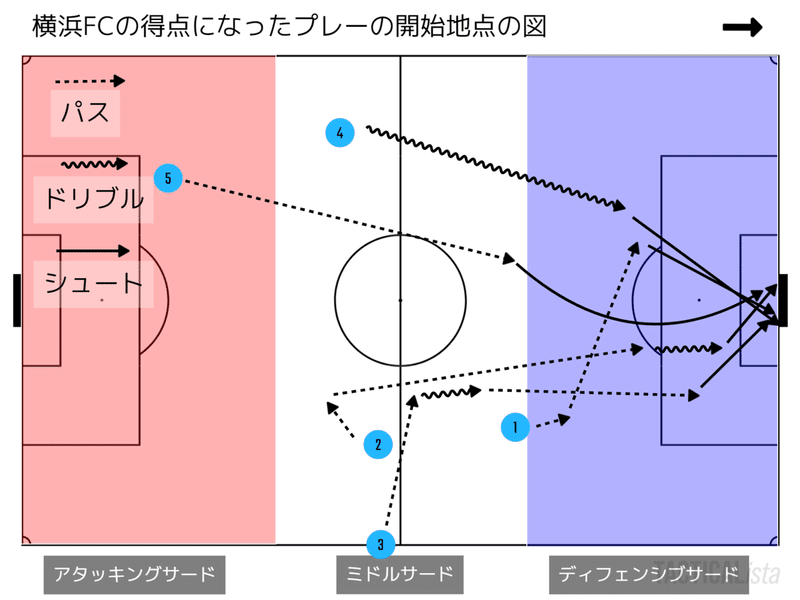

私が上記のように考えた理由の一つが、横浜FCの攻撃開始地点である。

このように得点が生まれたシーンでの横浜FCの攻撃開始地点はミドルゾーンよりも前であることが多かった。(5失点目は少し違う要因。後述する。)

これは逆に言えば、徳島がボールを失った位置でもある。(3点目は相手のスローインからだが、このスローインになった原因はジエゴが不用意にボールをラインアウトさせた事である。)

サッカーにおいてボールを失う位置というのは守備をするうえで重要な要因となる。(これについてはこちらの名古屋戦でのnote「サッカーにおける攻守とは??」で解説していますのでそちらを参照下さい。)

徳島はボール保持時にビルドアップの為に大きく広がる。それは、相手を広げて相手が守り辛くするためである。しかし、逆を言えば、ビルドアップの途中でボールを失ってしまうと、自分たちは大きく広がっているので、相手に大きなスペースを与えてしまっているという事になる。

1失点目のシーンはそこが分かりやすいのでGIFで示す。(相手ではなく徳島の選手の立ち位置について注目)

— norainu.gif (@NorainuG) October 22, 2021

このように、ビルドアップの途中でボールを失ってしまった事で、相手にスペースを与えてしまったが為に起きた失点であると考える。

この現象は1失点目だけではなく、2失点目、3失点目、4失点目も同様の原因であると考えている。(今回は全てGIFでは示しません<m(__)m>ハイライト動画等で、徳島の立ち位置に注目して観ていただければと思います。)

補足:2失点目は1失点目とほぼ同様の原因。3失点目は、相手のスローインからだが、相手のスローインになってしまったプレーが原因(ジエゴのプレーの選択)。4失点目はビルドアップのミスと、チーム全体の意思疎通の面も原因(これについては、後述)

このように、今回の大量失点は攻撃を終える地点が悪かった為に起こったと私は考えている。

5失点目は1点差を追うアディショナルタイム中に起こったもので、1点を強引に取りに行った為に起こった結果であるので、私はあまり気にしていない。もちろん、GKとCBがコミュニケーションを取り対応すれば防げた失点であったとも思う。むしろ私は、その前の、GK上福元からのロングフィードのプレーの選択と、プレーの質の方に原因があると考えている。(今回は時間の関係で割愛します。<m(__)m>)

【閑話】

前にもどこかのタイミングで書いたかもしれないが、サッカーで失点を0に抑える事だけを目的にすれば実はそんなに難しくはない。攻撃を行わなければいいのである。

少し余談だが、サッカーの目的は「ゴールを奪い・ゴールを守る」なのだが、指導者によって考え方が大きく分けて2つあると考えている。(厳密に言えば、試合内での得点差や残り時間によっても考え方は変化するが、基本的な考え方という意味で)

ゴールを守りながら、ゴールをどのように狙う(奪う)か?

ゴールを狙い(奪う)ながら、ゴールをどのように守るか?

文字に起こすと前後入れ替えただけだが、考え方は真逆になる。Jクラブで例えると前者は名古屋、後者は横浜FMや川崎Fなどになる。(試合を観た私の勝手なイメージです。)

ちなみに私の基本的な考え方は後者である。おそらく、徳島ヴォルティスも後者の考え方であると思う。

どちらも目的を理解した正しい考え方でどちらが良い・悪いという事ではない。

どうやってゴールを奪うのか??・どうやってゴールを守るのか??と分割して考えてしまう事がサッカーという競技ではあってはならない。

進化したポジティブな部分

さて、簡単にではあるが失点の部分の解説を終えたので、ここからは今節徳島がみせたポジティブな部分について書いていこうと思う。

ダニ監督も試合後のコメントでポジティブな要素があったと言われています。もちろん3得点奪えたという結果(現象)についての部分もあるとは思いますが、ダニ監督は現象ではなく原因についてポジティブな要素を見出したと私は考えています。

ポジティブな要素は主に2つ

①後方からのビルドアップ時の配置の整理が出来てきた

②アタッキングサード(相手ゴール前)での崩しのクオリティの向上

両方とも攻撃に関する事である。

「え??お前さっき攻撃に問題あるって書いてなかったか??」

という声が聞こえてきそうなので、一応補足しておくと、これらのポジティブな要素が多く見られたのは前半の飲水後からであり、試合中に修正できたこともポジティブな要因とも考えている。

では、それぞれについてGIFを用いながら解説していこうと思う。

①後方からのビルドアップ時の配置の整理

後方からのビルドアップに関してはこれまでも色々な方法で行ってきていたが、今回は以前も紹介したCBが持ち運んだ後の配置の整理が出来ていたので、そこを解説していこうと思う。

(上記noteの「新たな試み」で紹介したCBの持ち上がりについてになります。参照下さい。)

前半33分の得点シーン

— norainu.gif (@NorainuG) October 22, 2021

このシーンではCBの石井が1stプレスラインをドリブルで超えたところから攻撃が始まっている。

GIFでも示した通りこの時の前方の選手の配置が以前よりも整理され、よりアタッキングサードにボールを送る事が可能になっていた。

名古屋戦ではまだ整理されておらず有効に使えなかったビルドアップが進化したといえると感じた。非常にポジティブな要素だと言える。(これまでだと空けたスペースにFWが降りてきてしまい渋滞を起こしてしまうような現象になっていた。)

補足:岩尾のゴールもムシャが開けたスペースを西谷が使い、西谷が開けたスペースを岩尾が進入した形であり、岩尾がそこに入るのはスペースを共有しているから何も不思議ではない。(3-2-5の形では岩尾が前線に上がる形は以前から行っていた。詳しくは清水戦のnote「ダニ監督が表現したいスタイルとは?」を参照ください。

②アタッキングサードでの崩しのクオリティの向上

これについては、徳島の3得点全てで現象が現れていた。つまり、偶発的に決めたゴールではなく、非常に再現性が高いゴールだったといえる。

どの得点もスペースを共有し、スペースを作り、スペースを使いゴールを挙げた。

全てのゴールシーンをGIFを用いて解説したいのだが、時間の関係上ひとつに絞って解説したいと思う。

完璧な崩し。。。美しい。。。

— norainu.com (@NorainuC) October 16, 2021

垣田は今日ハットトリックだな

65分 垣田得点のシーン

— norainu.gif (@NorainuG) October 22, 2021

ハイライトなどでは、西谷のペナルティエリアに進入するドリブルからの映像が多くわかりずらいが、実はその前に逆サイドの右サイドでのスペースの共有から生まれたゴールでもある。

非常に美しい崩しだった。

2得点目は3得点目と同様に右サイドの岸本と宮代のスペースの共有で生まれたゴールである。

このようにポジティブな要素は多くあった。でも、試合には勝てなかった。

それは何故なのか?それを紐解くのに必要なのが、試合後の徳真のコメントにあった『競争の質』の部分である。

『競争の質』とは?

徳真の試合後のコメントにあった『競争の質』とはいったい何を表しているのだろうか?

〇鈴木 徳真選手(試合後コメントの無料部分から引用)

Q:試合を振り返って

『ダニエル監督も話していましたが、「競争の質」が足りなかったと思います。1-2や3-3になって自分たちに流れが傾いた節目のタイミングを上手に使えなかったと思います。今、相手がどうなっているのか、その流れをしっかりと見て、そこでどのようなプレーを選択するべきかが大事だと思います。それは、ボランチやCBだけではなくて全員がそういった選択をしなくてはいけないと思いますし、本当にそこが足りなかったと思います。

失点シーンにはいろいろな要素があると思いますが、その前にそういう選択(ミスが)起きないように、根源を見つけていかなくてはいけないと思います。その点で「競争の質」が足りなかったなと思っています』

徳真はコメントで『流れ』という言葉を使って表現していたが、抽象的で曖昧な表現になってしまう。選手や徳真のコメントを否定しているわけではありません。実際に『流れ』というものは存在するし、私も感じる事がある。

では、『流れ』は判断基準になり得るのか? という疑問である。

『流れ』は確かに存在するが、その感じ方は個人によっても違うだろうし、それを基準に団体競技であるサッカーで、何かを判断するというのは非常に困難(危うい)ではないだろうか。逆に、私が指導者として選手達に判断を促す時に『流れ』という言葉を使って伝わるのだろうか?伝えていいのだろうか?

指導者の役割は、選手を導くために基準を示す(与える)事だと考えている。その基準が曖昧であれば曖昧なほど選手たちは曖昧な判断をせざるを得ない。

私はこのような疑問が生まれた時にサッカーの本質に立ち戻るようにしている。

少し論理的に考えてみる。

サッカーとは、『相手よりも多くゴールを奪った方が勝利する。』という絶対的な勝利条件が存在する。ただし、『制限された時間の中で』

サッカーの試合中に曖昧ではなく絶対に正確に数字で示されるモノが存在する。それは、『時間』と『スコア(得点)』である。

『時間』と『スコア』を基準にして判断してみてはどうだろうか。それならば、曖昧ではなく選手全員が同じモノを観て判断する事が可能になるのではないだろうか。

判断基準を『時間』と『スコア』にして考えてみる

今節のプレーの選択(判断)を『時間』と『スコア』を基準に考えてみる。

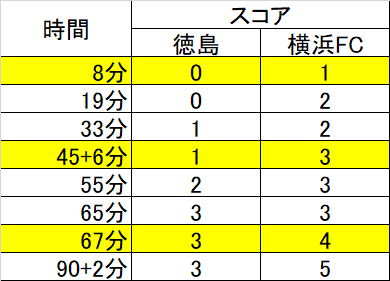

表にすると上記のようになる。黄色で示した部分は私が『時間』と『スコア』を基準としてプレーの選択ミスが起こったと考える部分である。

【注意:以下に述べるのは、あくまでも『時間』と『スコア』だけを基準とした評価です。】

●8分の失点。これは試合の入りである10分以内に奪われた失点であった事が問題であり、この失点により得点を奪いに行かなければならなくなった。(勝利の為には最低2得点が必要)試合開始10分は失点しない為のプレーの選択が必要ではなかったのだろうか。

●19分の失点はゴールを奪う為のプレーを選択した結果なので、今回の基準では特に問題は無い。8分に失点してしまった事が原因。

〇33分の得点は、ゴールを奪いにいったプレーの選択をしているので問題ない。前半の内にスコアが1点差になった事は大きい。

●45分+6の失点は、非常に問題がある。何故ならば、前半終了間際で失点をしてはならない時間帯での失点だからである。また、スコアでも1-2で後半を迎えるのか、1-3で後半を迎えるのかを考えれば、プレーの選択は間違っていたと言わざるを得ない。

〇55分と65分の得点は、後半の早い時間帯でスコアを3-3にするためのプレーを選択し生まれた得点なので、正しいプレーの選択をしていた。

●67分の失点。これが非常に問題である。スコアを同点にした直後の失点はプレーの選択を誤ったといえる。尚且つ、後半の20分間で2得点を取れていたという事実があるので、残り25分ある状態で焦って攻撃するプレーを選択する必要はなかった。

●90分+2での失点は、残り時間が無くなった状態で1点差を詰める為にリスクを負って攻撃的なプレーを選択した結果の失点なので問題は無い。

ざっとではあるが、『時間』と『スコア』を基準にプレーの選択(判断)を考えるとこのような評価になった。

判断の一定の基準として使えるようにも思うが、なんとも無機質で非常に違和感がある評価となってしまっているとも思う。

やはり答えはダニ監督のコメントの中にあった

『時間』と『スコア』を基準に考えてみたが、やはり違和感が残った。何かが足りない。その足りないモノの答えはダニ監督のコメントにあった。

Q:ハーフタイムに宮代選手の投入で流れを変えましたがその狙いについて。3-4にされてからのゲームプランについて。

「形を変えてもう少し力を入れるために宮代選手を入れました。(2つ目の質問について)4失点目がダメージを与えられたと思います。選手たちも機械ではないですし人としてプレーしている中でメンタル的にも苦しい展開になったと思います。その後にも失点してしまいメンタル的にさらに苦しい試合になったと思います」(試合後コメントより引用)

先程の基準に足りなかったモノは「メンタル」つまり「精神状態」である。

ダニ監督のコメントは自分たちの選手に対するメンタル的な部分だが、これはそっくりそのまま相手に対しても当てはめる事ができる。相手も機械ではないのである。

例として今節の3-3になった場面で考えてみる。

2点差で勝っていたのに、後半開始わずか20分間で同点にされた横浜FCのメンタルはどのような状態だったと推測できるだろうか?ホームで勝っていた試合を振り出しに戻された時、さらに残留争いで勝点1では終えられない試合である。おそらく、メンタル的にダメージがあったであろう。

また、勝たなければいけない試合で同点に追いつかれてしまった横浜FCが前がかりに必死になって攻めてくる事は想像できる。

〇残り時間が少なくなればなるほど、焦りや不安を大きく感じるのはどちらのチームだったのか?

〇どちらのチームの方が同点の時間が長い方が精神的優位にたてるのか?

『時間』と『スコア』そして、相手の精神状態まで加味すると、より適切なプレーの判断ができるのではないだろうか。(今後要検証)

ダニ監督が求める『競争の質』 と まとめ

サッカーは試合終了時に多くの得点を決めている方が勝利する。つまり、途中経過のスコアはそこまで過程であって結果ではない。試合終了時に勝利する為に逆算してプレーを選択する事が重要になってくる。

おそらくダニ監督が求めている『競争の質』とは、

『局面での判断やプレーだけではなく、最終的に勝利する為に時間・スコア・相手を観て試合全体をトータルで考え判断しプレーする事』

だと私は考える。

ダニ監督がよく口にする「ゲームをコントロールする」という考え方にも通ずるところがある。

最近の徳島ヴォルティスは相手の配置を観てプレーを選択し得点を取り勝利する試合も増えてきている。ダニ監督はさらに上位の判断を選手たちに求めているように思う。

それはヴォルティスがまたひとつ成長した証ともいえる。

今節の敗戦を糧にさらなる成長を願う。

あとがき

毎度まとまらない文章だなぁと毎回思ってしまうnorainuです。時間とスコアの所は全部カットしようかとも思ったのですが、『競争の質』とはなんぞや?って考えを巡らせていた時の私の脳内をそのまま垂れ流した感じでしたので、そのままにしました。長すぎてよくわからない感じになっていたら申し訳ありません。簡単に言うと「複合的に判断しましょう」という事です。

アンケートまでご協力いただいて今回はnoteを書いたわけですが、書き終わってみれば結局全部書いちゃってるなぁと自分でもツッコミたくなりました。(アンケート取った意味は??)なんかすいません。でもまぁ圧倒的に支持された結果があったわけではなかったので、まぁいいかとも思っています🐶

本当はもっと引いた相手に対するスペースの事や、立ち位置なんかにもGIFを作成して解説したかったのですが、時間が足りず断念。

プレーとは関係なく印象に残っているシーンがいくつかあります。42分のシーンと前半終了時のシーンです。

42分のシーンはムシャが降りてボールを受け前を向き、左の西谷へのパスがズレてしまったシーンです。この時のダニ監督の声の掛け方です。

ミスをしてボールを失った場面でしたが、「ブラボ!!」と評価しムシャを責めませんでした。これは、ムシャが降りてスペースでボールを受けたプレーに対して「OKだ!!続けよう!!」という事で掛けた声だと思います。この行動は、わかっていてもなかなかできるものじゃありません。しっかりと現象ではなく過程を評価したシーンでした。ダニ監督素敵っす!!

前半終了のシーンはDAZNで観たので正確かはわかりませんが、憲さんがロッカーに引き上げている時の映像が抜かれていました。憲さんはスタッフから氷嚢を受け取り小走りでロッカーに向かっていました。その表情からは、2点差になっても全く諦めていない、前に進むための準備をするための表情に見えました。やっぱり憲さんは偉大だなぁ。

もっともっと語りたいことがあるんですが、これを書いているのが10/22の18時過ぎなので、時間切れとなります。(毎回ギリギリ。目標とは??)

次節、大分戦は勝ちましょう!!

Homeポカスタで勝ってくれるはずです!!

嘆くよりも前に進む事を!!

まとまらない文章でしたが、最後までご覧いただいてありがとうございました🐶

P.S.

〇今節の徳真 は、都合によりお休み致しました。理由は次回(予定)の番外編のnoteにて🔨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?