変換人と遊び人(9)(by フミヤ@NOOS WAVE)

~“遊び”概念のフラクタル性に基づくネオ「ホモ・ルーデンス」論の試み~

“遊び”のフラクタル性について⑥

これまで述べてきたことを通して、「“遊び”こそが宇宙において最も神聖で根源的な営為である」というフレーズ((4)参照)の前半部分「“遊び”の神聖さ」の方は、概ねご理解願えたのではないだろうか。従来の「遊び」概念が多少なりとも揺らぎはじめた、という方が一人でもいらっしゃれば嬉しいのだが・・・・・・。

いずれにせよ、ホイジンガ、プラトンに加えて白川静博士という時代背景も文化的基盤もそれぞれ異にする三者によって示された共通の認識(すなわち「“遊び”は神の営為である」ということ)に基づけば、その「神聖性」は明らかだ。私たち人間は、属する国、地域、民族や文化様式を問わず、至高存在としての神を文字どおり「“神”聖」なものだとする価値観を普遍的な常識として有しているのだから、当然といえば当然だろう。

ところで私は、白川博士の営為はすべて「神の“遊び”と、その自己相似(フラクタル)表現としての博士自身の“遊び”だった」と前稿に記したが、これはなにも博士に限ったことではなく、誰にとっても同じだろうと考える。人は誰しも、神の“遊び”に基づいてそのフラクタル表現として自らの“遊び”を行っている、とみなすのである。そこで、本論ではこの先、私たち「人間の“遊び”」との差異(のみならず、互いにフラクタルであること)を明瞭に示すために、「神の“遊び”」を≪アソビ≫と表記していこうと思う。

したがって上記の私の考えに基づけば、生死をも含む(!)人間のすべての営為は≪アソビ≫であると同時に、人間が意図して行う“遊び”は(当人がそうした≪アソビ≫認識を有する有しないに関わらず)そのフラクタル性の顕れである、ということになる。これは、(6)に引用したプラトンの代弁者「アテナイからの客人」の言を借りて、人間はそういうふうに神によって「工夫され」ている、と言ってもいいかもしれない。

私はいま↑に、いかにもサラリとカッコ書きで(当人がそうした≪アソビ≫認識を有する有しないに関わらず)と書いたが、この「認識の有無」は、私たちが時空という幅世界を生きていくうえにおいて、きわめて重大な意味を持つ。そんな「認識の有無」は、人間型から変換人型へのゲシュタルト移行に深く紐づいていると考えられるからだが、それはいったん横に置くことにしよう。それに先立って、問われなければならないことがあるのだ。

すなわち、本論にすでに何度もご登場あそばしている「神」とはそもそも誰なのか?何者なのか?ということである。

白川博士はその「遊字論」(『文字逍遥』所収)において神のことを「常には動かざるもの」と規定し、「遊とは動くことである。常には動かざるものが動くときに、はじめて遊は意味的な行為となる。」と述べたうえで、こうも記している。

神は常には隠れたるものである。それは尋ねることによって、はじめて所在の知られるものであった。

しかし博士は、「尋ねることによって、はじめて所在の知られるもの」である神とはいったい何者であるかを明らかにしていない。博士のみならずホイジンガも、そして彼が引用したプラトンも、それについては何も語っていない。

というわけで、いよいよヌーソロジーの出番ということになる。というのも、白川博士のいう「尋ねること」、そしてその結果として神の「所在を知る」ということは、ヌース的思考を通してはじめて可能になると思うからだ。そして、神の何者たるか、その所在が奈辺なのかを明らかにすることは、前掲の「“遊び”こそが宇宙において最も神聖で根源的な営為である」における後半部分(“遊び”が根源的な営為であること)を論証することになると考えるからでもある。

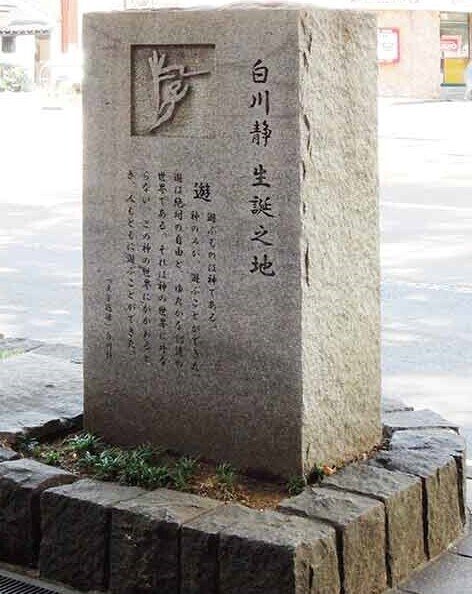

※白川博士は福井県福井市の出身だが、その地元自治体が「白川文字学」の体系を次世代につなぐことを目的に「白川静 生誕之地記念碑」を建立している(↓)。記念碑上部に刻まれているのは「遊」の甲骨文字。その下は、前稿で引用した「遊ぶものは神である。」で始まる一連の文章だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?