『ちいさな襟』で気になった歌16首

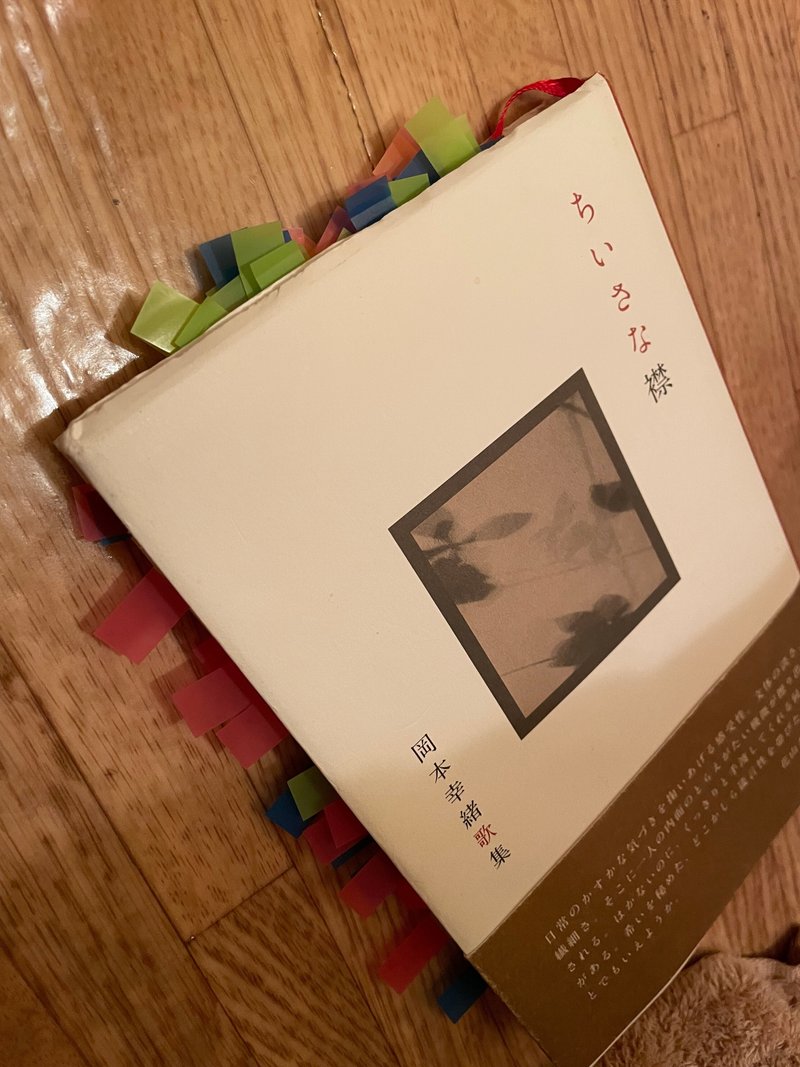

同じ短歌結社の先達、岡本幸緒さんの第二歌集『ちいさな襟』を読みました。第一歌集『十月桜』から10年経っての第二歌集だそうです。

Amazon.co.jp: ちいさな襟 (塔21世紀叢書) : 岡本幸緒: 本

『ちいさな襟』の感想

何でもない生活、日常としかいいようがない時間、普段の生活空間が詠まれています。最初、(短歌に向かう姿勢として)自分と同じようで好きになれませんでした。ただ私の場合は、創作、想像をうまく短歌に織り込めないので、そうしてるだけですし、同じレベルで語れるものではありません。

私はできれば、短歌を詠む時、驚くような言葉、見慣れない言葉、つい気を取られてしまう言葉、惹かれる言葉があればいいと思っていますし、短歌がそのまま生活の中の発見であればいいと思っています。でも、そういうことはほとんどありません。だから、驚く言葉がなければ、次点として、誰かに伝わるように、普段見聞きする言葉の中に、より適切な言葉を見つけられれば、いいなと思っています。

岡本幸緒さんと一緒にしてはいけないと感じる部分は、岡本さんは、いろんな人に馴染んだ言葉を選ばれている点です。聞きなれない言葉はほとんどありません。

私の場合、歌を詠む時、目にした瞬間、その場面を切り取れそうな気がして、それを何とか伝えようとして、その場で言葉を探そうとします。自分以外の誰かに伝わるように、おさまりのいい言葉、見知った言葉を探しますが、結局、見つけられずに、はまりが悪い、おさまりが悪い言葉になりがちです。

岡本さんはもしかすると、自然にできているのかもしれませんが、私は、その使い慣れた言葉を探す作業をすぐに諦めます。字余りになることも多いです。語感が悪くなるので、字足らずにすることはほとんどありませんが、早々に言葉探しを諦めてしまいます。六音でも、偶然に勢いがある言葉を選んでこれることがありますが、本当は、もっと適切な言葉のほうが正しく伝わることが多いでしょう。岡本さんの詠む歌には、私が届かなかった先にある普通の言葉がありました。

『ちいさな襟』は、読むのにとても時間がかかりました。私の手元にある歌集で、読み終わらないものに佐藤佐太郎歌集があります。

ずっと前から手元にありますが、全然読み進められません。日常を詠んでいて、特徴的な言葉、キラキラした言葉がありません。日常を、日常語で紡いだものは、なぜこんなに受け取りにくいと感じるんでしょう? つまらないわけじゃないんです。だから付箋もいっぱいになります。

『ちいさな襟』も歌評を書こうと思って、見やすくするために、一度つけた付箋を外したあとの画像でこれです。

例えば、俵万智さんの歌集は、割とサクサク読めて、好きで何度も読んでます。所属する短歌会の選者でもあった河野裕子さんの短歌も、独特の言葉、語感、音感も彼女の歌が好きな理由の一つです。去年一昨年、出版された最近の歌人の歌集もサクサク読めて楽しかったのですが、佐藤佐太郎は、読みたいのに読み終わらない歌集です。言葉一つ一つの驚きはありませんが、やりすごしちゃいけない気がして、なかなか先に進みません。

私にとって、教養獲得の一環みたいな理由ではじめた短歌ですが、いい歌を詠みたくて、ほぼ毎日詠んでいます。でも、本気で取り組んでいる感じは全然ありません。じゃあ、本気になって、時間をかけて言葉を探して詠んだからといって、岡本さんのような言葉を選んでこれるかはわかりませんが、『ちいさな襟』を読み終わって、もうちょい頑張って言葉を探してみてもいいかなと思いました。

でも、やっぱり、いくつか取り出しそうとすると、何か発見のある歌が多くなりますね。

目にとまった歌(16首)

あのころはあのころなりに大切と思いていたる切り抜きを捨つ

これはまんま同じ体験をしたことがあります。大学生の時、切りぬいた新聞のスクラップを見つけた20歳代後半、なんで、こんなんストックしたんだろうと思い、何度か読み直した後に切り抜きを捨てました。一枚捨てると、その後は気にせずに、何枚もストックしていた切り抜きを捨てました。20歳くらいの自分が、目にとめて、これから先の自分に託したはずの切り抜きをなんで、あんな簡単に捨ててしまえたんだろうと、この歌を見て、思い出しました。「あのころ」は「あの頃」ではなく、両方、ひらがななんですね。どんな効果を狙った「あのころ」なんでしょう。

打ち明けるときに視線を外すためフルーツタルトの生地はかたかり

そうそう、大事なことを打ち明ける時、話しにくいことを話す時、ずっとまっすぐ相手の目を見れないものです。どんなことにも理由はあって、特に多くの短歌には、勝手に意味付けされる事実がたくさんあります。こじつけでしかないことも、三十一音におさまると、そうかもしれない、と思わせてくれます。でもまさかフルーツタルトの固さが、気まずい話をする時に視線を外すためだったなんて! タルトの生地にフォークを入れる時、視線を外す瞬間でさえ、歌に詠めるんですね。

レジ袋ちいさく折りてためてゆく癖を持ちたり母もわたしも

こういう歌です。大きな発見でもなく、日常の情景、普段思うこと、大なり小なり経験があること、考えたことを歌にしているのは。でも、レジ袋をもらうという習慣がなくなっていく(ショッピングバッグを持ち歩く、配達が日常化する)と、こういう事実も、残しておいたほうがいいことかもしれません。誰でも思うことだろうからと、詠み手が考えることではないかもしれません。

同じ家に住んでいながら年賀状かわしていたり父と私は

実際、投函して配達までしてもらっていたのか、書いたものをそのまま手渡ししていたのかわかりませんが、同じ屋根の下の実の父に、年初めの挨拶として年賀状を渡す習慣。距離感というか、ちゃんと人として線引きした関係を想像できます。前に引用した母との歌では「わたし」、こちらは、漢字で「私」何ですね。関係性からなのか、ちゃんとした一個の人間として向き合う相手に対して「人」にしたのか。長さと漢字・かなのバランス的にも「私」のほうがいいかもしれませんね。

たましいを抜きて身体は運ばるる 京の仏が江戸に行くとき

美術館に展示してある仏像に手をあわす人たまに見かける

もしかすると、聞いたことがあったかもしれませんが、初めて知りました! 「御霊(みたま)抜き」というんですね。そっか魂がないから移動させることも横にすることもできるんですね。でも、長い時間かけて、人の願いを一心に受けた像に何も宿ってないなんてこともないかもしれません。私も展示してある仏像を見て神々しい気持ちになれば、美術館でも手をあわせることはあるかもしれません。

以下の記事に詳細は出ていませんし、ちょっとググったところ、該当する展示は見つかりませんでしたが、御霊抜きしてない仏像が展示されているケースもあるとか。そういえば、美術館・博物館で手をあわせたことがないなーと思い出しました。

永遠はどこにもないということを教えるために輪ゴムは切れる

フルーツタルト同様、誰も気づかなかった存在意義を見つけてしまった歌ですね。輪ゴムほど、豊富な使い方を誰もが持っている消耗品はないんじゃないでしょうか。お弁当が傾いても安心できるようお弁当箱を縛ったり、いたずらとして友だちに当てたり、ヘアゴムがなくて髪をまとめるために。そして、輪ゴムはいずれ切れてしまいます。それは、素材の疲労ではなく、人に永遠はないとわからせるために。さて、私は輪ゴムが切れた時、歌を詠もうとしたでしょうか。

天窓の上に空あり使用期限わずかに過ぎし目薬をさす

これも大なり小なり、似た経験があるでしょう。薬のようにそうそう腐るものでもなければ、ちょっと過ぎていても使ってしまった経験を誰も持っているでしょう。具体的なほうが、より質感をつかむためによかったりしますが、人によ「わずか」の期間は違います。より多くの読み手が「わずかに」過ぎた目薬を差したことを思い出せるでしょう。そして、目薬を差した時、天窓の上に爽快な空を見つけるというもの、目薬の効果に加えて、差してよかった経験になりましたね。

美容院を変えて一年それ以後は降りることなき駅を過ぎたり

人生で何度か引っ越したり、転職したりすると、毎日のように、毎週のように通っていた街が、知らない街になり、使わない駅になっていきます。年を取ったら詠める歌には、老化や、責任のある仕事や、豊富な恋愛経験じゃなく、関係が薄くなった、利用しなくなった経験だって詠めるということでしょう。短歌を詠む時に、自分の中に何もない、と感じることがたまにありますが、ないわけではなく、それを拾ってこれない自分に問題があるんですね。あるある、と感じることが、『ちいさな襟』にはたくさんあるわけですから。

ささやかな悔いを残して夏を終う歯がしみるまで梨を冷やして

これまでの私の人生では、あまり食べ物、旬に気をつけてきませんでした。だから、これがかき氷みたいな季節独特のものであっても、あるあるとは感じないでしょう。でも、こういう瞬間があること、季節の変わり目に、悔いと痛み(沁みる)をリンクしてしまう感覚は理解できます。

五音の「夏終う」じゃなくて「夏を終う」なんですね。夏を自分の意思で閉じる時、「夏終う」とサラッと言えないのかもしれません。「夏を終う」という「を」に岡本さんの意思を感じました。自分の歌でも、五音におさまらないけど、どうしても助詞を取り除けないことがあります。なるほど、詠み手の意思が入っていたのかもしれませんね。

真夜中に届いたメールを読みながら無塩バターをパンにひろげる

夜中なので、摂りすぎるのはダメ。パンだけだと味気ない、そうした無塩バターでしょうか。それとも余った無塩バターの使い道がなかったから塗ってみたのでしょうか。私も、スイーツづくりで買った無塩バターが、日常の料理のレシピになくて、無塩バターを使いきるために何の料理にでも絡めたことがありました。軽く、酒の肴のような味の濃さもないので、深刻なメールではなさそうに感じます。明日の朝に持ち越すまでもないメール。なぜだか、メールの内容にまで想像が及ぶ歌でした。

昼すぎに知らせは届きマニキュアのひかりをおとし通夜にでかける

なるほど、そういうことがあるのか、と教えていただいた歌でした。確かに明るいマニキュアでは、通夜や葬式には不向きでしょう。マニキュアを使ったことがないので、除光液のようなもので、色を少し落とすだけなのか、濃い目の色を重ねたのかわかりませんが、不幸があった時に、相手のために自然にやることを切り取られていて、感心した歌でした。きっとそのまま行っちゃう人もいそうですけどね。岡本さんの小さな、丁寧さが表れているようで目に留まりました。

白湯を売る自販機がもしあったなら一度くらいは買うかもしれぬ

ちょっとした喉の渇きを癒すためだけで、茶の香りが不要な時はあります。自販機の水はだいたい冷たすぎます。確かに、白湯が売られていたら、買ってしまいそうです。実際には、一度くらいじゃなさそうですね。誰か商品化すればいいのに、と思いました。

…と思ったらすでに出てましたね。

『アサヒ おいしい水 天然水 白湯』 11月1日から期間限定発売|ニュースリリース 2022年|会社情報|アサヒ飲料 (asahiinryo.co.jp)

ぼわぼわと麻酔の残るくちびるを噛みつつキャベツを千切りにする

『ちいさな襟』ではあまり独特な表現をみませんが、これは、あまり聞かない擬態語です。あの何とも言えない麻酔後の表現として、正解かわかりませんが、よく伝わります。ぼわぼわとしてます。感覚を感じるには、嚙むしかない場所です。手元の触感をより意識するために、噛んでしまうのでしょう。

うっすらと予感はありて冬のあさ雪平鍋の木の柄が折れる

調理器具は日々使うだけあって、何となく、材質の疲労感を持つ手に感じ取っています。折れるだろうという明確な感じを受け取ることもあれば、意識にも上がってこないほど、薄く(弱ってる)と思うこともあります。「うっすらと予感はありて」で、明確な感じではなく、弱い感じ方をしていて、でも、驚くにはあたらない結末だったことがわかります。冬のあさというのも、疲労した素材を終うタイミングとして自然なタイミングな気がします。

永遠に秘密を守ってくれそうな帝釈天の左の拳

どんな拳なのか知りたくなって調べました。東寺の帝釈天半跏像なんでしょうか。Wikipediaに画像がありました。確かに強い意思を感じる拳ですね。祀ってあれば、ありがたがるだけで、神様側の気持ちを考えることはほとんどありませんが、妻もいて、住まいもあって、戦いに強くて、阿修羅とも戦ったことがある経験もあるんですよね。人間以上の思考を重ねてきたんでしょう。

まとめ

感想に書いた通り、なかなか読み進められない歌集でした。次にいつ開くかわかりませんがもう少し、自分で言葉を探す苦労をした後に、また手に取りたいと思いました。日常を簡単に三十一音におさめてしまうだけの生活から脱したい。

いい歌を詠むため、歌の肥やしにいたします。 「スキ」「フォロー」「サポート」時のお礼メッセージでも一部、歌を詠んでいます。