駅から5分の天国

【1989年に「ヴァンテーヌ」で連載されたフォトエッセイを原文のまま掲載】

天国と地獄では、どちらがより近いだろうか。

「どう、最近仕事のほうは?」あいさつ代わりに友人に聞かれる。

「うん、相変わらず締め切り地獄でさ」嫌だな、と思いながらも、ついそう答えたりする。

嫌だな、と思うのはその自虐的表現もさることながら、「地獄」という言葉の陳腐さを今さらながら感じてしまうからだ(締め切り地獄のほかにも、ローン地獄やカンテツ地獄などが存在するらしいが、なぜか「修羅場」よりは軽度な場合に使われる)。

地獄そのもののイメージは割合個人差もなく一定しているようだ。まず地の底にあって、恐ろしい顔のエンマ大王がいて、血の池や針の山があって、死んだ人間たちが裸でのたうち回っていたりする。僕も絵や図解で何度か見た記憶がある。おそらく、そのステレオタイプなイメージが「地獄」という言葉の陳腐さに拍車をかけているような気もする。

それに比べて「天国」はどうだろう。

例えば、僕はわりと肩凝りである。大量の原稿をこなしたときや、長時間楽器を弾いたりすると、翌日肩がガチガチになることがある。そうでなくとも身体は硬めだ。マッサージのうまい人というのはどこにでもいるもので、そういう人にかかると思わず温泉旅行に来た老人みたいに、「うーん、極楽、極楽」とつぶやいてしまうときがある。極楽というのは天国と同義語と思ってもらえばいいが、この場合明らかに気持ちよさを表した言葉である。つまり正しくは、「天国のように気持いい」ということなのだ。

しかし、天国がどのくらい気持いいものか、誰が知っているのか?地獄の針に刺される痛みや溺れる苦しさは想像できるかもしれないが、天国の気持ちよさは何をもって測るというのだろう。

天国はどうなっていると思うか、と聞かれたら、僕も返答に困る。なにしろ、雲の上にあって、蓮の花が咲いてて、ハワイみたいに暖かくって、頭の上に輪をつけた白装束の人たちがウロウロしている……などとメチャクチャな天国像しか出てこない。

天国は地獄に比べてはっきりしたイメージがないのだ。どれくらいいいものかわからぬまま「天国みたいな……」と口にしていることに気づいてしまう。

先日、ラジオの仕事で、渋谷を歩いている若者に2001年のビジョンを聞く、という街頭インタビューをやった。質問は2種類あって、「2001年、あなたは何をしていますか」と「そのとき、あなたは幸福だと思いますか」というものだった。

前者の質問に対して「国際結婚してます」と16歳の女の子が笑わせてくれたほか、期待していたような突拍子もない答えは返ってこなかった。後者の質問においても同じで、ほとんどが肯定的な返答ばかりだったが、興味深いことはあった。

自信のなさそうな男の子たちの返答に比べ、女の子たちがやけにきっぱり「幸福になっています!」と言いきったことだった。僕はその潔さに敬服した。頼もしい、とも思った。しかし、全部が全部そう思えなかったのも事実だ。それはちょっとした表情の加減のせいで、僕の思い込みなのかもしれない。どういうことかというと、中には「何があっても自分だけは生き残る」「悪いものは全部自分以外にまかせる」という、いわば裏打ちなしの楽天主義を感じてしまうこともあったからだ。

どういうものが幸福か、ということを考えずに幸福の看板だけを手に入れようとしている、そんなふうにも感じた。それは、天国がどんなものか考えずに憧れるのにも似ているような気がするのだ。

天国とはマッサージ・パーラーのような所だ、とあるコメディアンが言った。しかし、誰も僕をもみほぐしてくれる人はいない、と。つまり、気持よさそうに思えるところへ行ったとしても、結局自分自身を気持よくさせるのは自分でしかない、ということなのだろうか。

天国は観光地のようなものだ、と僕は思う。景観や由緒あるものを拝むために大人たちはわざわざ出かけるのだが、子どもはそんなものをありがたがったりはしない。その辺の石ころや林で無心に遊んでしまう。わざわざ遠くへ出かけることはない。子どもはいつも今を楽しむのだ。

19歳の夏のこと。

僕はアルバイトに明け暮れていた。サークルの合宿費用や楽器を買うお金をつくるためだった。家庭教師とか、営業の仕事はどうも向かないと思っていたから、いつも身体を使う仕事ばかりを選んだ。そのときのアルバイトも防水塗装工事の仕事だった。古いジーパンをペンキだらけにしながら僕は働いた。

そして、アルバイト最後の日、つまり工事終了の日。全部の作業を終えたあとで、現場の上役がコップに酒をついでくれた。僕はそこで知り会った友人たちといっしょにそれを飲み干した。

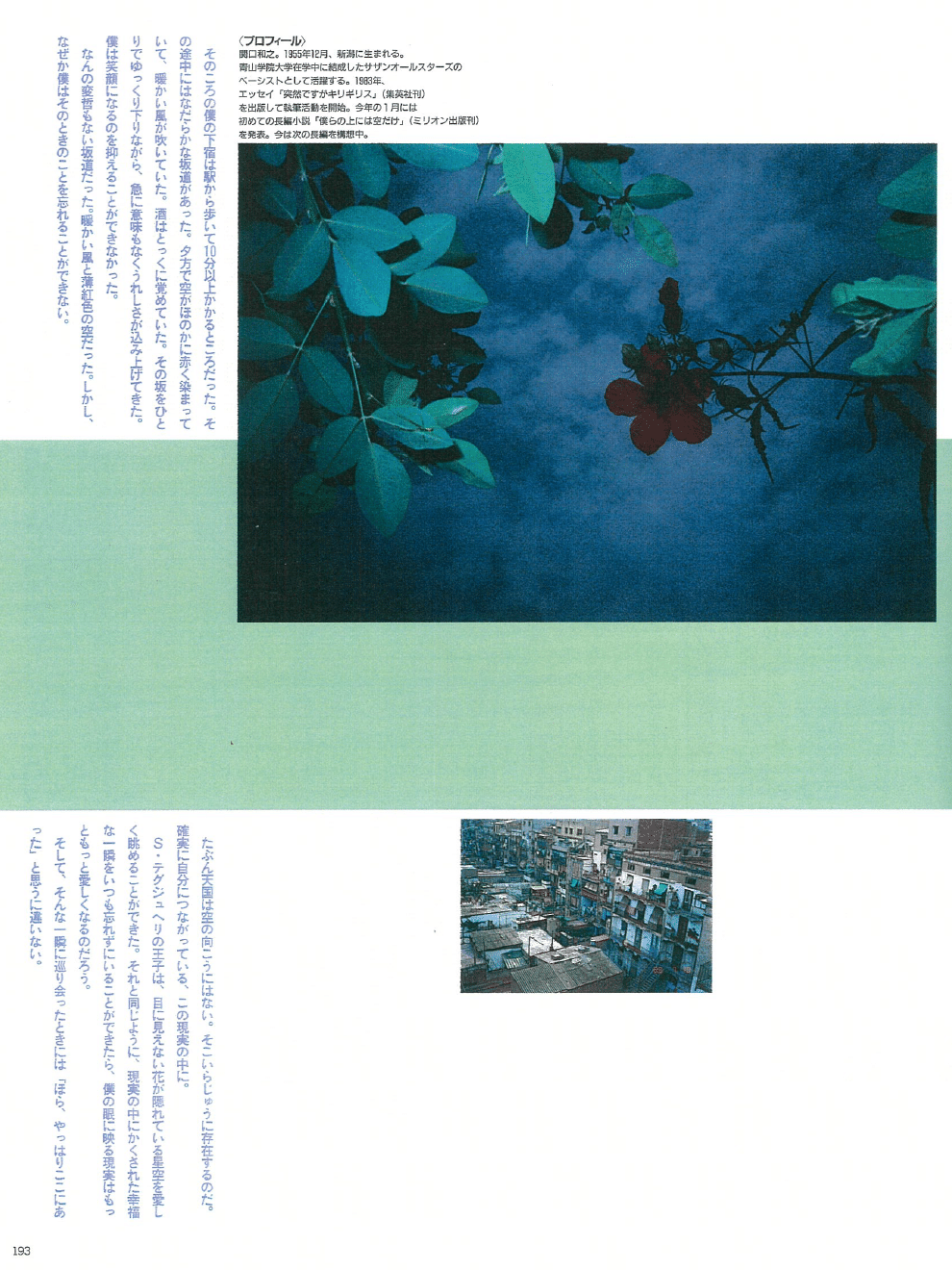

そのころの僕の下宿は駅から歩いて10分以上かかるところだった。その途中にはなだらかな坂道があった。夕方で空がほのかに赤く染まっていて、暖かい風が吹いていた。酒はとっくに覚めていた。その坂をひとりでゆっくり下りながら、急に意味もなくうれしさが込み上げてきた。僕は笑顔になるのを抑えることができなかった。

なんの変哲もない坂道だった。暖かい風と薄紅色の空だった。しかし、なぜか僕はそのときのことを忘れることができない。

たぶん天国は空の向こうにはない。そこいらじゅうに存在するのだ。確実に自分につながっている、この現実の中に。

S・テグジュベリの王子は、目に見えない花が隠れている星空を愛しく眺めることができた。それと同じように、現実の中にかくされた幸福な一瞬をいつも忘れずにいることができたら、僕の眼に映る現実はもっともっと愛おしくなるのだろう。

そして、そんな一瞬に巡り会ったときには「ほら、やっぱりここにあった」と思うに違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?