『赤毛のアン』と『マーミオン』〜後編

アン・シリーズに度々登場する、ウォルター・スコットの『マーミオン』。『マーミオン』の引用箇所の歴代翻訳家の方々の「誤訳」については、「『赤毛のアン』と『マーミオン』〜前編」で述べた通りです。

さて、題名の「マーミオン」はイングランドの勇将の名前で、物語の主人公として登場しますが、実は相当の悪者でもあります。

マーミオンの悪の面が鮮明になればなるほど、それと対照的に浮かび上がってくるのがイングランドのAbberley地方のかつての領主デ・ウィルトン。

マーミオンの策略によって地位も財産も名誉も奪われてしまったウィルトンと、そんな彼への誠実な思いをいかなる時も失わなかったクレア姫との対比を通して、人間の本質はどちらなのかを読者に問いかけます。

クレアはイングランドのグロスター家という名門の姫ですが、彼女の祖先で最も有名な歴史上の人物が、

「赤毛のギルバート・ドゥ・クレア(1243-95年)」

であると、『マーミオン』佐藤猛郎訳本の注釈にあります。

察しの良い方は『マーミオン』のクレアとウィルトンという恋人たちが、『赤毛のアン』のギルバートのイメージを形作ったのでは、と直感されることでしょう。

ギルバート・ブライスはモンゴメリの想い人ウィリー・プリチャード(愛称ウィル)が元型であると、拙『赤毛のアン ヨセフの真実』第8章に書きました。

ウィルは、アン・シャーリーのような「赤毛で緑の目」をしており、ギルバートのように「ゆがんだ口許(『赤毛のアン』中村佐喜子訳 15章より)」をしていたとモンゴメリの日記にあります。

立風書房 1997年 p.115 参照

「赤毛のギルバート」

↓

『赤毛のアン』のギルバート:ゆがんだ口許

↑

ウィルは赤毛でゆがんだ口許

Gilbertの愛称Gilは、Willのフランス的名であるGuilleと同じ音であり、ウィル≒ギルであることも以前ご紹介しました。(『赤毛のアン ヨセフの真実』第8章を参照)

そして、”Willowmere”というアヴォンリーの湖の呼称についても、それがWill(ow)+mere(ウィルの湖)という意味を重ねている可能性について『赤毛のアン ヨセフの真実』の第10章に記しました。

その際、モンゴメリが自伝エッセイで、ウィローミアを "Wiltonmere”と意図的に誤記することで、その架空の湖がウィルからのネーミングであることを誤魔化そうとしたことにも触れました。

この時にモンゴメリが代わりに使った「ウィルトン」は、『マーミオン』のウィルトンからだったと思われます。

Will≒ Gil→『赤毛のアン』のギルバート

Will(ow)+mere ≒ Wilton+mere ←『マーミオン』のウィルトン

『赤毛のアン』のギルバート≒『マーミオン』のウィルトン

『マーミオン』に登場する、一度は運命に引き裂かれた恋人たちが最後に結ばれたように、現実世界で死によって引き裂かれたウィルとモンゴメリが ”Anne of Green Gables”の空想世界では幸せになる、そんな思いからアンの伴侶になる人物を「ギルバート」と名付けたのでしょう。

『赤毛のアン』のギルバートの名が、アン・ブロンテの二作目の(そして最後の作品となった)『ワイルドフェル・ホールの住人』の語り手であり、本当の主人公でもあったギルバート・マーカムと符合することについては、以前『赤毛のアン ヨセフの真実』第1章などで指摘した通りです。

このギルバート・マーカムという名前は、アン・ブロンテの片想いの相手で若くして亡くなったWilliam WeightmanのWillの音から連想される、『マーミオン』のウィルトン、そしてクレア姫の先祖「赤毛のギルバート」に因んだものかもしれません。

そう思わせる理由のひとつに 、『ワイルドフェル・ホールの住人』のなかでアン・ブロンテが使った"kindred spirits" という言葉が挙げられます。

ウォルター・スコットは、『マーミオン』の第一曲から第六曲のそれぞれの曲の前に、友人6名に向けた書簡形式の序詩を載せています。

それら6つの序詩は、スコットらしい趣のある詩として、それ自体の評価は高かったそうですが、同物語詩が出版された当時、この序詩の挿入については「物語の流れを損なっている」「別の本にまとめ直した方が良かった」との批判が続出したそうです。

しかし、スコットの心の友たちへの心情を吐露した書簡詩が繰り返し挿入されていることで、『マーミオン』創作の意図----友愛こそが何よりも尊い----というメッセージが、鮮明に浮かび上がってきます。

実際、『マーミオン』の物語の肝としても、イングランドのウィルトンにとっては旧知の仲であるスコットランドのダグラス家が、敵味方の立場を超えてウィルトンの汚名返上のために動いたというエピソードが、重要な場面に置かれています。

そうした利害を超えた人間の関係性が見事に描かれていることに、アン・ブロンテが感銘を覚えたからこそ、二作目に描いた恋人たちを、

”kindred spirits(同じ思いを持つ魂)”

山口 弘恵訳 みすず書房 1996年

という、ブロンテ姉妹の中では初出となったワードを用いて、置いてみせることができたのではないでしょうか。

『マーミオン』の最大の魅力は、ウォルター・スコットがスコットランド側にもイングランド側にも肩入れすることなく、どちらもありのままの姿で描写した点です。

古に激しくぶつかり合った両国の、後の世に一つの国となったその歴史を、美化することなしに壮大に描いた一大スペクタクル『マーミオン』。

モンゴメリが『赤毛のアン』で『マーミオン』からの引用を繰返し用いている理由は、まさにそこにあると言えるでしょう。

拙『赤毛のアン ヨセフの真実』第4章で、聖カスバートの伝説の地である「古メルローズ」こそアヴォンリーのイメージの多くを占めている『赤毛のアン』の原郷である可能性について記しました。

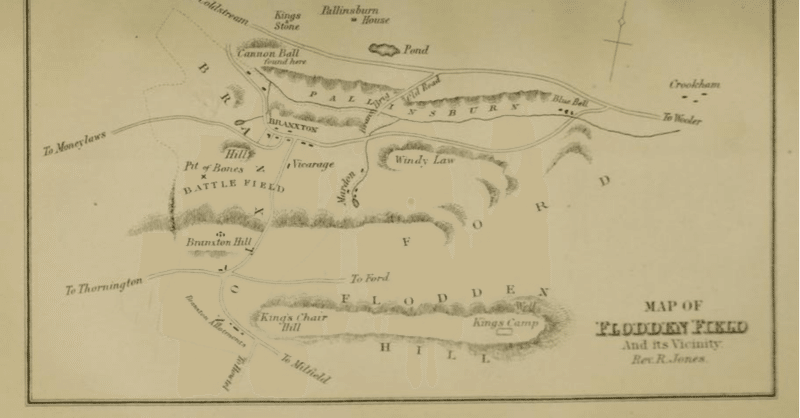

古メルローズはツイード川のほとりに位置し、その川は一部スコットランドとイングランドの国境線をなしていますが、『赤毛のアン』に引用された『マーミオン』は、まさにその国境地方で繰り広げられている物語です。

モンゴメリが描いたアンとギルバートが、最初はぶつかり合い、その後長い間噛み合わず、しかし最後には結ばれるというアン・シリーズのプロットは、スコットランドとイングランドがボーダーズ地方で繰り広げた歴史を暗示しているといったら言い過ぎでしょうか。

アン・シリーズの舞台はアヴォンリー(=古メルローズ)に始まり、第3巻の ”Anne of the Island” ではアンは勉学のためにノヴァスコシアに渡りますが、英国では”Islands”といえば北西部の島嶼地方を指す名称であり、その地にあるアイオナ島は古の学問の中心地でもありました。

(その地の修道士がケルト修道院の創建のため、古メルローズやリンディスファーンに渡ってきた経緯については『赤毛のアン ヨセフの真実』第5章をご参照ください。)

やがて、スコットランド独立宣言が記された地であるフォーファーシャーのアーブロース(英国の北東海岸の港町)がモデルと思われるフォーウィンズで、アンとギルバートの新生活が始まります。

(『赤毛のアン ヨセフの真実』第8章を参照のこと。)

『赤毛のアン』とアン・シリーズの舞台は、これらスコットランドの三つの地域がそのイメージの原郷であったことは間違いないでしょう。

しかしその一方で、物語の最初から、アンの相方ギルバート・ブライスの頭文字であるG.B.は、 ”Great Britain”のそれと同じに置かれています。

祖父の故郷スコットランドと育ての祖母の故郷イングランドの「分裂から融合へと向かった」歴史を、どちらに肩入れすることなく描き出すことが、モンゴメリがアンの物語に込めたテーマのひとつだったと思われます。

(2021年7月18日up)

♪ 拙記事のアイディアを参考にされる場合は、参照元のご明記を・・・♪

*『白ゆり姫はシャロットの姫』はこちらからどうぞ♪

*「『赤毛のアン』と『マーミオン』〜前編」はこちらです。

*『アン・シリーズのメイフラワー』はこちらからどうぞ。

*『もう一人の「小さなエリザベス」』はこちらです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?