少年の国 最終話 さよなら祖国

●さよなら、祖国

永遠に続くのではないかと思われた戦時下の生活は、秋の終わり頃のある日、突然断ち切られることになった。

その日、僕と龍大は少しでも食べられるものを探そうと、収穫の終わった田圃でタニシを採っていた。これがまた歯ごたえがあっておいしくて、スープに入れたり、酢味噌であえて食べたり。小さいながら当時の僕たちにとってごちそうの一つであると同時に、貴重なタンパク源だった。

夜明けとともに頑張ったおかげで、その日は大量にタニシが採れた。

「これなら、永吉の家に持って行ってやれるな」

龍大と二人でそんなことを話していると、米軍の軍服を着た男が僕らに近付いてきた。

「もしかしてお前、海守か?」

日本語でいきなり声をかけられて、僕は驚いた。

「やっぱりそうか。いやあ大きくなったな」

僕は不思議そうに男の人を見た。

「俺だよ、海守、永基(ヨンギ)だよ」

その名前を聞くまでは誰か分からなかった。永基と言えば、日本にいる母の弟で、僕の叔父だった。

「お前を迎えに来た。早く戻って支度をするぞ!」

「支度って、叔父さん、僕はどこに行くの?」

「日本だよ、横浜のお父さんとお母さんのところへ行くんだ」

「えっ⁉ どうして僕が日本に?」

何が何だかわけが分からない。

「詳しい話は後だ。あまり時間がないんだ。ともかく急げ!」

突然の話にどうしていいのか分からない。後ろにいる龍大は余計に事情が分からず、茫然としていた。

「龍大、この人は俺の叔父さんなんだけど、俺を迎えに来たって言うんだ……」

「海守を迎えに?」

「ああ、日本に連れて行くって……」

「日本⁉ 海守、また日本に行くのか?」

僕らの会話を聞いていた叔父が、今度は韓国語で話しかけた。

「海守の友だちなんだね?」

「はい、親友です」

「そうか、仲良くしてくれたのに、残念だな。海守は両親のいる日本に行くんだ。僕は二人に頼まれて迎えに来たんだ」

「日本に行くって、いつですか?」

「うん、すぐにも。今日のうちに釜山に行かなければならない」

龍大はまるで狐につままれたような顔で叔父のことを見ていた。

叔父は僕の肩をポンとたたくと、

「詳しい話は後でするから、海守、すぐにハンメのところに連れて行ってくれ」

僕は慌てて返事すると、手にしていたタニシの袋を龍大に手渡し、

「龍大、なんだか分からないけれど、家に戻ってハンメに相談してみるよ」

そう彼に告げ、叔父を案内しながら家に戻った。

「ハンメ! ハンメ!」

庭先で呼ぶと、壁を手探りするようにハンメが姿を現した。

「海守、タニシはいっぱい採れたかい?」

「ハンメ、タニシじゃなくて、永基叔父さんがやって来たんだ」

「永基叔父さん?」

ハンメは白内障の目で、僕の隣に立っている人の方を向いた。

「ほら、お母さんの弟の永基叔父さんだよ……」

「あらっ、永基さん? 本当に永基さんが来てくれたのかい? まあ、立派になって。とにかく上がっておくれ」

叔父は部屋へ上がると、両手をついて丁寧に挨拶をした。

「おばさん、お元気でしたか?」

「はい、元気ですよ。そうだ永基さん、朝ご飯まだでしょ、今作ってあげるから」

ハンメが手探りで立ち上がろうとすると、

「おばさん、実は大切なお話があって来たんです」

「大切な話?」

「実は、今日、海守を迎えに来たんです」

ハンメの顔が一瞬固まった。ハンメはしばらく永基叔父を見た後、ふっと優しく笑いな

がら、僕に目を向けた。

「そうか、やっと迎えに来てくれたんだね。よかった……」

そう言いながら、ハンメの目は潤んでいた。

「突然現れて申し訳ありません。米軍の仕事の合間を縫ってこちらに来たものですから、すぐに釜山へ戻らなければならないんです」

「まあ……それじゃご飯も食べてる暇はないのね」

ハンメは静かにうなずくと、再び僕を見た。

「海守、それじゃ急いで、支度をしてきなさい」

「えっ、支度っていっても」

「日本へ行く支度だよ、お父さんとお母さんの元へ帰るんだよ」

「それじゃ、ハンメは……。そうだ、ハンメも支度しないと」

「海守すまないが、今回はお前ひとりを連れて行くので、精一杯なんだ」

永基叔父さんの言葉に、僕は呆然とした。

「ダメだよ、叔父さん。ハンメ一人残してなんか行けないよ……。ハンメが一緒じゃなかったら僕行かないよ!」

駄々をこねる僕にハンメが、

「海守! 叔父さんを困らせるんじゃないよ。それにハンメなら大丈夫だよ。来週には萬守だって戻ってくるし、近所には次男の萬成(マンソン)家族も住んでいるからね……」

「でも……」

僕は心配そうにハンメを見た。ハンメは優しく微笑むと、

「海守や、聞きなさい。ハンメの願いは、お前がお父さんとお母さん、それに弟妹たちと一緒に暮らしてくれることなんだよ。ハンメはその願いが叶うよう、今までずっと御先祖様に願っていたんだよ」

「ハンメ……」

「お前はとってもいい子だ。だからハンメのことを心配する気持ちは分かるけれど、お前がハンメのために、お父さんやお母さんと別れてこっちで暮らしたって、ハンメはひとつも嬉しくない。それどころかとっても悲しいよ」

ハンメは淡々と、いつもの優しい口調で僕に語ってくれた。

そんな会話を静かに聞いていた叔父は、

「海守、ハンメの言うとおりだ。それに今回はお前だけだが、いずれ折を見て、ハンメも迎えに来るから」

「本当?」

「ああ、それまで少しだけお別れだ」

「さあ分かったら、海守や、叔父さんに迷惑がかかっては大変だから、急いで支度してきなさい」

「は、はい」

僕は静かにうなずくと、荷物を取りに部屋へと向かった。

叔父は申し訳なさそうにハンメに頭を下げた。

「おばさん、すみません。おばさんについては必ず別な機会を考えますから」

「ううん」

ハンメは静かに首を横に振った。

「永基さん、気持ちはありがたいけれど、私は生まれ育ったこの国を離れて、また日本へ行くなんて元気はないのよ。年を取りすぎたせいかね」

「でも、おばさん……」

ハンメはもう一度首を横に振ると、

「私のことは本当にいいから……。ただ、海守のことはよろしくお願いしますね」

「分かりました、責任をもってお預かりします」

「ありがとう。これで安心して、いつでもお父さんの元へ行けます……」

「おばさん、そんな気弱なことを言わないでください」

「そうね……」

ハンメは不自由になった目に涙を溜めていた。

部屋に入った僕は、少しの着替えと、萬守叔父さんからもらった睾丸のサッカーボールをカバンに詰めこみ、あたりを見回した。

そこには僕が過ごした数々の思い出が、たっぷり染み込んでいた。

「さあ、行かなきゃ」

ふっきるようにそう言うと、僕は部屋を出た。

居間へ戻ると永基叔父はすでに外に立って僕を待っていた。その隣には静かに微笑んでいるハンメの姿もあった。

僕は慌てて靴をはくと、二人のもとへ走りより、丁寧に頭を下げた。

「それじゃハンメ……僕、行きます」

「お父さんとお母さんによろしくね。ハンメは萬守叔父さんたちと元気にしてるって、言っておくれ……」

「はい」

「さあ、海守、行くぞ……」

僕は叔父のあとを追うように、門を出たが、ふっと後ろを振り返りハンメを見た。ハンメは優しく手を振っていた。僕はそんなハンメの弱々しい姿に胸が締め付けられそうになり、

「ハンメー!」

気がつくと大声で叫びながら、ハンメの胸に抱きついていた。

「迎えに来るからね、ぜったいに、ハンメを迎えに来るからね……」

そう叫びながら僕は泣きじゃくった。

「海守や、私の可愛い孫、ありがとうね……。今まで本当にありがとうね」

ハンメも僕を抱きしめながら泣いていた。

「さあ、行きなさい……叔父さんが待っているから」

ハンメはその場にしゃがんで僕の肩を掴むと、

「海守や、ハンメはお前がいてくれたお陰で、本当に楽しかったよ。優しいお前がそばにいて、どれだけ心強かったか……お前は強い子だ。今度は日本で、お父さんとお母さんを、いっぱい助けてあげなさい。いいね」

僕は泣きながらうなずいた。

「さあ、行きなさい……」

ハンメは僕を引き離すと、静かに後ろに歩いて、そっと縁側へ腰を下ろした。

「ハンメ……」

「行きなさい、海守……」

ハンメは縁側で手を振っていた。これが、僕が見たハンメの最後の姿だった。

ハンメと別れ門を出た僕は、永基叔父の後ろをとぼとぼと歩きながら、周りの町並みを

ぼんやり眺めた。

やがて善花の家の前に差し掛かった。

「叔父さん、会って別れを言いたい人がいるんだけど……」

「海守、すまないな。さっきも言ったが、俺は軍務の途中で抜け出して来たんだ。急いで戻らないと脱走になってしまう。友だちとの別れは諦めてくれ。いずれ必ず会えるようになるから」

仕方なくうなずくと、再び善花の家を見て、彼女との楽しかった思い出を振り返った。

井戸で初めて出会ったときのこと、お父さんに内緒でいろんな話をしたこと、そして萬守叔父が戦地へ向かった日、泣きじゃくる僕をなぐさめてくれた、彼女の優しさ……。

「さよなら、善花……」

僕は小声で別れを告げながらも、彼女の家の前を通るとき、運良く姿を見せてくれないだろうかと思った。しかし、そんな幸運はなく、僕の初恋は静かに終わった。

「そう言えば、叔父さんはどうして蔚山に来たの?」

ジープが停めてある道まで歩きながら、僕はいろいろ尋ねてみた。

「ああ、俺はもともと英語が得意だったからな。だから、解放後は米軍のキャンプで通訳をしていたのさ。それがこの戦争が始まってから、韓国語もできることが買われてね、九州の米軍基地に転属になった。その基地から、船に乗って釜山と行ったり来たりの生活になったのさ」

「じゃあ、前にも釜山までは来ていたんだ」

「そうだ。何度も来ていたんだけど、軍務が忙しくて、蔚山まで足を延ばすことができなくてな。お母さんには前から頼まれていたんだけど、やっと今日になったのさ」

「そうかあ、永基叔父さんも大変なんだ。でも迎えに来てくれてありがとう」

「なんだ、しばらく会わないうちに、大人びた口を利くようになりやがって……」

叔父は笑いながら僕の肩をたたいた。

「さあ、急ぐぞ」

少し早足で歩き始めた。僕も叔父の後を小走りで追いかけた。

やがてジープが駐車してある場所に着くと、僕は改めて周囲を見渡した。

初めて来たときには違和感があった景色が、今は僕の故郷そのものだ。この土地を離れる日が来るなんて思いもしなかった。学校も鶴城公園も溺れかかった川も、お父さんの田圃ともお別れだ。

いたずらをしていたこの集落、泥団子戦争で一緒に遊んだ仲間、みんなみんなお別れだ。

叔父に促されてジープに乗り込んだが、走り出すのが何だか怖い。

「さあ行くぞ!」

エンジンをかけると、叔父はシフトを入れた。ジープが走り出す。そのとき、

「海守ー!」

聞き覚えのある声が、僕の耳に飛び込んできた。

「叔父さん、止めて!」

「海守ー!」

龍大の声だ……。

「海守ー!」

永吉の声も聞こえる。

振り返ると、鶴城公園の小高い丘の上で、二人は僕の方を見ながら立っていた。

「龍大ー! 永吉ー!」

僕は大声を張り上げ、力いっぱい手を振った。龍大と永吉は黙ってこっちを見ていた。

僕は手を止めると、二人のことをじっと見つめかえした。

やがて丘の上の龍大が右手を高く掲げた。そして、次に聞こえてきたのは意外な言葉だった。

「お前なんか行っちまえ! このパンチョッパリ!」

「そうだ、お前なんかとっとと日本へ行っちゃえ! パンチョッパリ!」

龍大に続いて永吉も叫んだ。

以前はひどい差別の言葉だったパンチョッパリが、そのときはまったく別の意味に聞こえた。

「パンチョッパリ! パンチョッパリ!」

大声で叫びながら手を振る龍大も、永吉も泣いていた……。

思わず僕も涙がこみ上げてくる。

(日本に行っても、お前らのことはずっと忘れない。いつか必ず帰ってくる。お前らも必ず生きていろよ。戦争で死んだりしたら許さないからな!)

大きな声で返事をしたかったが、こみ上げる涙がそれを邪魔した。

それどころか、龍大たちの輪郭が、どんどんぼやけていく。僕の「故郷」の山脈の稜線までぼやけていく。

僕は、決断したように叔父に言った。

「叔父さん、ジープを出してください」

エピローグ

私の少年期の物語はひとまず終わる。

この後、釜山に着いた私は、米軍の輸送船に乗って日本に向かった。叔父は乗組員に大事に扱われていて、私は「お客様」だった。

しかし、それはもう別の物語になる。もちろん両親との再会やその後の成長物語や仕事での苦労も別の物語だ。

もはや「老境」と言える年齢になって思い返しても、「在日」という生き方は楽なものでは決してなかった。日本の学校になじめず、通い出した民族学校での思い出…、それに就職差別、みんな嫌な思い出として私の脳裏に刻まれている。父や母、多くの同胞が味わった苦しさを、私もたっぷり味わった。

そこには常に「物語」があった。それもいずれは書いてみたいとは思う。ただ、それを描くには、少年期の物語を描くことが欠かせなかった。すべてはそこから始まったのである。

国境と歴史の狭間で、私の少年時代は翻弄された。こんな少年が存在したことを誰が知ってくれているだろう。古稀を迎えた私自身、現実の出来事だったんだろうかと疑うことがあるほどだ。

夜中にふと目を覚ますと、私の人生は何だったのだろうと思う。そう思わせるのは、やはり「老い」というものかもしれない。老いは誰にでも訪れる。しかし、私の人生は誰のものでもない。それは私固有の、私自身の「物語」だ。

そんなことを思うとき、私の瞼は涙に濡れている。

「何を話しても分かってもらえない。それでも語らずにおれない」

そうした葛藤にこの数年悩まされてきた。今回、少年期のことだけでも書き留めておきたいと思ったことは、私にとっては大きな決断だった。果たして、それは成し遂げられたのだろうか。実は自分では判断のつかないことだ。

この文章を書いている間、私は少年期の自分のことを何度も反芻した。

そのうえで、この形で自分を「定着」させることにした。そこに迷いはなかったと言える。

なぜ私は生きているのだろう。生かされているのだろう。少年期の私は死んでいても不思議ではない危険な出来事が何度もあった。振り返れば振り返るほど、そう思う。

それでも私は、生かされてきた。そんな私の幼い時期を、こうして書き終えてみると、私はもう少し生きてみる価値があると思うようになってきた。不思議な思いだが、しっかりした思いでもある。

それから、この少年の物語を書き終えて気づいたことがある。それはこの物語から半世紀以上過ぎた今、日本と韓国の関係が大きく変わっているということだ。

韓流スターと呼ばれる人たちが、日本でも大活躍をし、連日のように韓国のドラマが日本で放映されている。サッカーや野球を見ても、お互いがライバルであり、そして最も親しい友となっている。

海守少年が味わった経験など、時と共に風化し、今となっては、忘れ去られた過去の歴史となっていることだ。

それでいい……。私はそう思う。同時に、これから半世紀後が楽しみでならない。

当然そのとき、私はこの世にはいないだろう。しかし、これから時代を作って行く子どもたちは、きっと見ることができると思う。

日本と韓国が、長い年月を乗り越え、親友(チング)となれたように、故国、朝鮮半島にも、北も南もない、真の平和が訪れることを……。

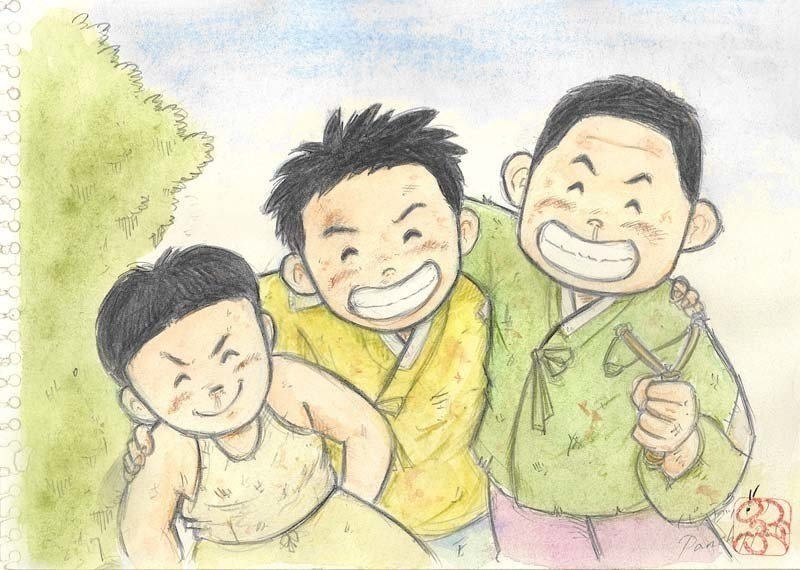

最後に、この物語の執筆にあたり、編集作業を手伝ってくださった、呉光生(くれみつお)先生、表紙イラストはじめ制作を手伝ってくれた魯信夫君、韓国の史実など校正のお手伝いをしてくださった、麻布にある「在日韓人歴史資料館」の姜徳相(カンドクサン)館長と羅基台(ラギテ)さん、他たくさんの皆様に心から感謝しつつ、筆を擱かせてもらいたい。

*本文中には、今日では問題とされる表現もありますが、舞台設定当時の状況を正確に伝えたいとの作者の思いが強いこと、また、差別的な意図はないことなどを考慮し、当時用いられていた表現を使用しました。ご了承ください。

著者プロフィール

金 水龍(きん すいりゅう)

1939年、京都生まれ。国民学校入学時に「金」と名乗りひどい差別を受ける。その後、少年期を祖国韓国で過ごし、反日感情によるいじめや朝鮮戦争などを身をもって体験する。再び日本へ戻り、数々の苦難の人生を乗り越える。朝鮮戦争を知らない若者や子どもたちに自らの体験を伝えたいという思いから、過去の記憶をたどって、数回にわたり韓国を訪問。少年時代の事実を確認後、本書の執筆に取り掛かる。現在、横浜在住。

構成執筆協力・イラスト 魯信夫(松田のぶお)

第24回ちばてつや賞にて準優秀新人賞、第43回手塚賞にて準入選受賞。オリジナル漫画「侠客吉宗」「侠客鬼瓦興業」「レッツボウズ」を発表。文芸社が募集した「闘病奮闘記」(2011年)では、エッセイ「祐ちゃんは元気です」で大賞を受賞。2013年絵本「春ちゃんは元気です」を発表。義父である著者の出版への想いに共感し、イラスト・構成及び執筆の手伝いに協力する。

少年の国、第一話はこちら↓