少年の国 第17話 心のふくろ

内乱状況が進むなかで、日本からの連絡も少なくなり、僕たちの暮らしはさらに苦しくなっていった。

そんな生活にさらに追い打ちをかけるように、祖母の白内障は進行していった。祖母は家のなかではよく手探りで物を探していた。お金さえあれば、眼科医に診てもらうこともできるのだが、それも叶わない。

それにもかかわらず、僕はときにお小遣いをねだってしまう。以前、まだ少しだけ余裕のあった頃は、かわいい孫の頼みに無理をしても応えてくれたものだが、この時期になると本当にお金がないのだ。

「ハンメ、お小遣いちょうだい」

そのひと言で、祖母は身を揉むようにする。オンドルの床を拳で叩きながら見えない目から涙を溢れさせる。

「私はどうしたらいいの!」

その姿を見ると、さすがの僕も黙って立ち去るほかなかった。

なぜ、お小遣いが欲しかったかと言えば、僕にはどうしても手に入れたい物があったからだ。

大人たちが次第に荒んで来ると、その気持ちは子どもたちにも確実に反映されるものだ。子どもたちも荒んだ遊びに精を出すようになる。その頃は、ピストルのおもちゃが流行した。

町場の駄菓子屋の店先には、ブリキの「百連発」と呼ばれるピストルのおもちゃが飾られていた。紙巻きの火薬を装填すると、その火薬がなくなるまで撃ち続けることができる。弾が出るわけではないが、その爆発音は魅力的なものだった。友だちも数人がそれを手に入れており、彼らの「銃撃戦」に僕も参加したかったのだ。もはや手作りの竹トンボなどの「牧歌的な」おもちゃでは、我慢できなくなっていたのだ。今になってみると、祖母にはずいぶんつらい思いをさせたものだと悔やまれてならない。

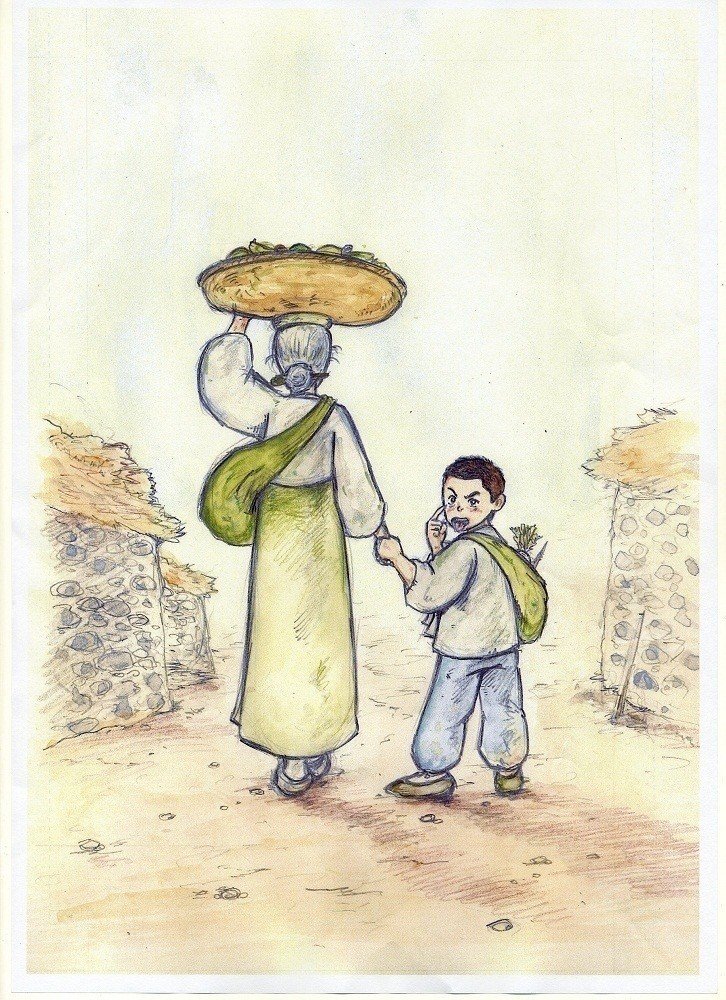

それでも祖母は、何とかお金をつくるために頑張っていた。視力が弱いのに、徒歩で二時間ほどかかる果樹園まで行き、そこで林檎や梨、野菜類を仕入れ、帰り道を利用して行商をする。

僕は目の不自由なハンメを手伝うため、行商のときはいつも一緒に付き添って歩いていた。ハンメは重い果物の入った籠を頭の上に載せお金のありそうな家を訪ねては、

「もぎたてのおいしい果物と野菜です。いかがですか?」

そう言って果物を買ってもらったり、お米と交換してもらったりする。買ってもらえた家では、「ありがとうございます。これで少しは助かります」と何度も頭を下げていた。

もちろん僕も傍らで、ハンメと一緒に頭を下げてお礼をした。しかし、どの家でも親切にしてくれるわけではない。門前払いを喰うことの方が多いのだ。ある日、裕福そうな立派な家を見つけ、門の横で汲み取り作業をしていた使用人と思われる男に声をかけた。

「ご主人様はいらっしゃいますか。いらっしゃるのであれば、取り次いでもらえませんか。おいしい果物と野菜を持って参りました」

僕は直感的に、(この男は駄目だろう)と思った。案の定その男は、返事の代わりに、

「うるさい! 帰れ!」と大声を上げた。それだけではない。汲み取ったばかりの汚物を、僕とハンメの足許にぶちまけたのだ。

「何をするんですか!」

僕は男を睨みつけた。

「何だその目は。ガキのくせに生意気な!」

男は再び汚物の桶に柄杓をいれると、今にもぶちまけようと構えていた。僕は悔しさで唇をふるわせていた。と、そのとき、

「海守、やめなさい!」

ハンメが慌てて僕の手をつかんだ。

「でも、ハンメ!」

「やめなさい、私たちが悪いんだから」

ハンメはそう言うと、不自由な目でしばらく男を見たあと、「申し訳ありませんでした」と深々と頭を下げ、果物の入った籠を頭の上に載せた。

「海守、行くよ」

「でも、ハンメ、こんなことされたのに」

僕は汚物で汚されたパジ(ズボン)とハンメのチマチョゴリの裾を指さしたが、ハンメは静かに首を振り、「いいからおいで」と僕の手を引き、何事もなかったように歩き始めた。「ハンメ、どうしてあんな奴に謝ったりするんだよ、こんなひどいことされたのに」

僕はハンメの顔を見てはっとした。ハンメの目は悔し涙であふれていたのだ。

近くの小川で汚れを落としながら、なおも涙を流し続けていたハンメの姿は今でも忘れられない。

「ごめんね海守、ごめんね…」

「どうして謝るの?ハンメは一つも悪くないのに」

「お前にもこんな嫌な思いをさせて、ハンメは情けない…。お母さんの元に入れば、こんな苦労をさせずにすんだものを。海守ごめんね、ごめんね…」

ハンメは手ぬぐいで涙をぬぐいながら、何度も僕に謝り続けた。

僕はしばらく言葉を失っていたが

「ハンメ、僕ちっとも嫌じゃないよ、だって僕ハンメのこと大好きだから、果物売りだってハンメといっしょで楽しいよ」

ハンメはじっと僕を見た

「海守や!お前は本当に優しい子だ、なのにハンメはダメだね、こんなことで泣いたりして、ハンメは恥ずかしいね」

「どうして?何で恥ずかしいなんて言うの?」

「海守や…」ハンメはやさしく僕を見た。

「ハンメはいつもお前に、泣くな、泣くなって言ってるだろ?それなのにこのくらいの事で悔し涙を流したりしてダメだろう」

僕はじっとハンメを見ていたが、やがてニッと笑うと

「ハンメ、僕だって泣くなって言われているのに、こっそり泣いているんだよ、だからハンメだって、いっぱい泣いていいんだよ」

「……」

「それにね、僕気が付いたことがあるんだけど、いっぱい泣いた後ってどうしてかわからないけど、周りの景色がすごくきれいになった気がするんだ。きっと目の中のゴミがきれいに流されて、さっぱりするんだよ」

ハンメはじーっと僕の事を見ていた

「だからハンメも、いっぱい泣いて、それでさっぱりすればいいんだよ」

「海守」ハンメはそっと僕の頭をなでると

「お前は本当に強くなったね、強くて優しい子だ」

「強くて優しい?…ハンメ、優しい人は強くないんじゃないの?」

「そうじゃないよ…」

ハンメは小川の水で手拭いを濯ぐと、そっと僕のパジにかかった汚れを拭いてくれた。

「強い人こそ優しいんだよ、心に大きな入れ物をもっているからね」

僕は首をかしげた

「本当に強い人は、どんなに頭に来ることがあっても、ぜんぶ心の入れ物に入れて、決して怒ったり泣いたりしないんだ」

僕は不思議そうに自分の胸のあたりを見た。

「ハンメももう泣かないよ、さあ、残った果物を全部買ってもらって、今日はお前の大好きな卵を買って帰ろうね」

ハンメは立ち上がると、大きな果物の入った籠を頭に乗せ、僕に手を差し出した

「行こう海守」

「うん!」僕はあわててハンメの手を引くと、小さな街並みへ向かって歩き始めた。

僕はその夜、いつものように井戸の側で、善花にこの話をした。

「心の入れ物か…」

「うん、強い人は心の入れ物が大きいって、善花はどう思う?」

「うん、なんとなくわかる気がする」

「本当に?」僕が目を輝かせると、善花も嬉しそうにうなずいた。

「そうか~、そうだよね…よし、それじゃ僕、もっともっと心の入れ物が大きくなれるよう頑張ろう!」

僕はそう言うと、空気を一杯吸って胸を膨らませた。

「海守ったら」

善花は嬉しそうに笑うと、

「あっ、そうだ」

ポケットから小さな葉書きを取り出し僕に見せてくれた。

「これは?」

「善基兄さんから、今日届いたの」

「へえ、すごい、それじゃお兄さん元気なんだね」

「うん、いろいろなことはあるけれど、元気にしているって」

「良かった、本当に良かった…」

善花からハガキを受け取りそれに目を落とすと、思わずぷっと吹き出してしまった。そこには、綺麗な文字のあとに、かなり下手なウサギの絵が描かれていたのだった。

「善花、このウサギって」

「下手でしょ、私のために、お兄ちゃんなりに一生懸命描いてくれたんだけどね」

「へえ」

僕はじっと葉書きを読んだ後、

「自分の方が大変なのに、善花のことをすごく心配してる…」

「うん、お兄ちゃん、いつでもそうなんだ」

善花は僕から葉書きを受け取ると、うれしそうにそっと自分の胸に押し当てた。

「それじゃお兄さんも、きっと心の入れ物が大きいんだね」

「うん、そうかも。とても優しい人なんだ、だから大好きなの…」

僕は嬉しそうにしている善花を見て、自分事のように幸せな気持ちになった。

「善花、善花!」いつのもの様に善花のお父さんの声が聞こえてきて、僕らの会話はそこで途切れることになった。

「はい、今戻ります!」

善花は慌てて水桶を抱えると、

「それじゃ海守、また明日ね」数歩歩いた所でふと振り返った

「海守だって、お兄ちゃんに負けないくらい優しいよ」

「えっ?」

「前にも言ったけど、 私、優しい人が大好き…」

照れくさそうに言い残し、水桶を抱えて走っていった。

僕は彼女の後姿を呆然と見つめていた

「善花が、好きって…大好きって…」

僕はほんわかとした顔で笑いながら、水桶を持ち上げると、その日に起こった嫌な事件などすっかり忘れ、ご機嫌で家に帰った。

つづきはこちら↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?