「漢字の成り立ち」を語る際、まず第一に『ある漢字の意味は、必ずしもその字の字形と関係があるわけではない』ことを明確に認識しなければならない

いわゆる「漢字の成り立ち」を語る場面や語られる場面に遭遇したとき、必ず認識しておかなければならないことがあります。

……字形與常用義或基本義之間本來就不一定有必然的聯係。……某詞的意義,實際上可能與其所使用的字形本來完全無關。

(字形と常用義ないし基本義の間には、必ずしも関連があるわけではありません。 ある単語の意味は、その単語に使われている漢字の字形とは、実のところ何の関係もないかもしれません。)

――陳劍(復旦大學 出土文獻與古文字研究中心 教授)

これは、仮借・通仮という現象を踏まえての発言です。すなわちまず「仮借」という現象について知っておく必要があります。

はじめに(1):仮借とは

漢字には、「仮借」あるいは「通仮」と呼ばれる現象が存在します。

「仮借・通仮」とは、極めて簡単に言うと「当て字」つまり「ある漢字を同音ないし近音の別の言葉にあてること」です。もう少しかしこまった風に言うと、「ある単語{A}を表すために作られた字を、{A}と同音ないし近音の別の単語{B}を表すのに用いること」となるでしょうか。

例えば、「陸」字は、おかを意味する{陸}を表すために作られた字ですが、数字の6を意味する{六}に用いられることがあります。{陸}と{六}は意味は異なりますが、発音が同じです。「第参拾陸回」などという表記を見たことが有るかと思いますが、それが「仮借・通仮」という現象の例です。現在、「陸」字は造字本義(字が作られた時の意味ないし表している言葉)である{陸}を表すのに用いて、{六}には「六」字を用いるのが一般的で、「陸」字を{六}に用いる機会はそう多くありません。一方で、仮借・通仮が習慣化した例もあります。

例えば、「我」字は、のこぎりを意味する{錡}を表すために作られた字ですが、古くから現在に至るまで一人称の{我}に使うことが習慣化しています。

これについては一般に以下のように説明されます。{錡}を表す字として意味の通りのこぎりの形をそのまま描いたいわゆる象形字「我」が作られましたが、自分を表す{我}という概念は絵にしづらく象形字を作るのは困難です。そこで、{我}と音が似ている{錡}を表す「我」字を{我}に用いることにしました。さらに、「我」字が{我}を表すのが一般的になったため、代わりに{錡}を表すための字として「錡」字が作られました。

なお狭義には、{六}を表す字には「六」字が存在しているにもかかわらず別字の「陸」字を使うという例を「通仮」、{我}という概念は文字で表せないので別字の「我」字を使うという例を「仮借」といい、両者を区別します。しかし実際にはこれらの現象は複雑であり区別は曖昧なので、ここでは両者を区別せず「仮借」や「通仮」という言葉を用いたいと思います。

このような現象は多くの表語文字体系に見られます。ヒエログリフの「𓇨」は「終わり」を意味する{ḏr}に用いられますし、トンパ文字の{bṿ³³|鍋}を表す象形字は{bṿ³⁵|希望}にも用いられます。ヒエログリフや楔形文字などはこの用法が拡大して表音文字へと変化していきました。

はじめに(2):仮借についての注意点

文字学に不慣れな人は、漢字が中国語を表すために作られた文字体系であるということを知らないために、つまり、漢字が中国語の{陸}{六}といった語彙を視覚化するための一種の「記号」であるということを知らず(あるいは認めず)個々の漢字が個々に意味を保有していると考えているために、しばしば仮借を見誤ります。

「月」字について考えてみてください。この字は天体の月を意味するだけでなく、暦の一か月を表すのにも用いられます。これは表面上「陸」字が陸地の意味にも数字の6の意味にも使われるのに似ています。ですが、暦の一か月を表す用法は間違いなく天体の月の意味から派生したものでしょう。一方で陸地と数字の6にどのような関係があるのでしょうか?「字」の背後にある「語」を認識しなければこれを解決することはできません。

多くの人が認識する「漢字が表す意味」は、実際には「「漢字が表す語」が表す意味」です。上の例は、「月」字は{月}を表しており、{月}という言葉に「天体の月」という意味とそこから派生した「暦の一か月」という意味があるため、「月」字にその2つの意味があります(もちろんそれ以外の意味もありますが)。一方で「陸」字は、{陸}と{六}の2つの言葉を表すため、2つの意味があります。この両者は区別しなければなりません。ここにおいて、「数字の6」は「陸地」から派生した意味だ、と考えるのはおかしなことです。

一言でまとめると、仮借による漢字の意味はその他の意味とは無関係であり、派生した意味として解釈してはいけないということです。もし仮借義を派生義として解釈しようとすれば、無理なこじつけと根拠のない推測を積み重ねることになるでしょう。

本題:ある漢字の意味は、必ずしもその字の字形と関係があるわけではない

古文字において仮借は頻繁に見られる現象です。さらに、時代の流れとともに本義が捨て去られ、仮借義のみを表すようになった字が多く存在します。現在「我」字が{錡|のこぎり}を表すことはなく、基本的に{我}にのみ使われます。そのため「我」字は、古文字字形はのこぎりの形をしているのに意味は「わたし(一人称)」であるという乖離が生じています。

そのため、漢字の意味、つまり漢字が表す語の意味は、実際にはその字形とは全く関係ないということは珍しくありません。このような状況下では、字義と字形を関連付けて文字を分析しようとするのは完全なる徒労です。古文字学的知識を有しない人が漢字の字形を眺めて「漢字の意味に隠された真理」などを語る場面を見かけますが、漢字の字形を分析することが字義のより深い理解に結び付くとは言えず、字形を根拠に字義を分析しようとすることが必ずしもその単語の現在の意味用法に結び付くわけではなく、多くの場合、字形を根拠に字義を語ることは現在の意味用法との関連の点から見ると全く無意味です。

私達がいわゆる「漢字の成り立ち」を語るときや語られる場面に遭遇したとき、このことを十分認識しておかなければなりません。造字本義が明らかでなく学界で定説をみない字に関しては、現在確認される用法がすべて仮借であるために、今までの仮説がすべて誤っているのかもしれません(「史」字など)。また人名・地名はほぼ全て仮借の用法ですので、古くから人名・地名が基本的な意味になっている字の場合はこの傾向が一層強まります(「商」字など)。

要するに、漢字が「記号」の一種であることを理解することが重要であり、またすべての漢字の字形がその意味・用法に従って解釈できるわけではありません。

以下、具体的にどのような仮借字が存在するか、いくつかの例を挙げてみます。

「我」字の例

学研『漢字源』第六版の編者である加納喜光氏は、上記のような仮借現象を知らないか認めておらず、「我」字については「のこぎりを2つ組み合わせると噛み合い交差する様子が、わたしとあなたとで対話する際の言葉のやりとりを暗示させる」というような難解な解説をしています。「わたし」という意味を示すのにこのような回りくどい考えのもとのこぎりの形を用いるというのは到底信じがたく、こじつけと言わざるをえません(象形字の字形は本義から見て単純直感的であるべきで、逆にそうでない説明は疑うべきです)。

次に示すのは最も初期の象形性の高い「我」字の古文字字形です。

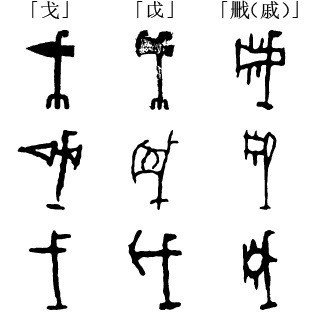

この字形は「戈」「戉」「戚」字などに類似します。

「戈」「戉」「戚」はみな武器・工具の名前であり、古書中にも登場します。

戈,平頭戟也。――《説文解字》卷十二《戈部》

戉,大斧也。――《説文解字》卷十二《戉部》

戚,戉也。――《説文解字》卷十二《戉部》

この「戈」「戉」「戚」はみな明らかに造字本義です。したがって「我」の本義もまたこうした武器の一種と考えるのが合理的であり、一人称を本義とすべきではありません。「我」字の古文字字形は特に「戉」「戚」字の字形に近似しており、「戉」字の刃の側部に歯があるものが「戚」字で、頭部がに歯があるものが「我」字となっています。

郭沫若は「我」字は「錡」であると考えました。「錡」は古書において「斧」「斨」「銶」と並んで挙げられています。

既破我斧,又缺我斨。

既破我斧,又缺我錡。

既破我斧,又缺我銶。

(わが斧は壊れ、また我が○○も欠けた。)

――《詩・豳風・破斧》

「斨」は斧の一種です。

斨,方銎,斧也。

――《説文解字》卷十二《戉部》

「錡」や「銶」もまた斧の一種でしょう。

錡,鉏䥏也。

――《説文解字》卷十四《金部》

「鉏䥏」というのは「鉏吾」とか「鉏鋙」とか「錯啎」とかいろいろな書き方をするのですが、いま日本では「齟齬」と書くのが一般的で、ギザギザして不揃いで噛み合わない様子をあらわす言葉です。これより「錡」は刃に齒のついた斧類工具と解釈でき、「我」の字形と一致します。

{我|わたし}と{錡}の上古音(古代中国語における発音)は非常に接近していました。声母(頭子音)はともに牙音(大雑把に言うと日本語のカ行に相当する音ということ)で共通していますし、また韻母(頭子音以降の音)は現在は異なっていますが、上古音では歌部(「歌」という字と韻が踏める={歌}と同じ韻母ということ)で共通しています。

ところで、殷墟甲骨文中には以下のような字があります。

この字は「大」(人間の形)の脚部に「我」が当てられています。古代中国の「五刑」と呼ばれる五種の刑罰の中には「刖」という足切りの刑が存在します。

大刑用甲兵,其次用斧鉞,中刑用刀鋸(韋昭曰:“刀,割刑。鋸,刖刑。”),其次用鑽鑿,薄刑用鞭扑。

(大刑には甲兵を用い、その次に斧鉞を用い、中刑には刀鋸を用い、その次に鑽鑿を用い、薄刑には鞭扑を用いる。)

――《漢書・刑法志》(顔師古注)

足切りの刑は「鋸」をもって行われるようです。「鋸」は日本語で「のこぎり」と訓読みするように、刃に歯のついた工具です。これは先程挙げた字形と一致します。

余談ですが、{鋸}の上古音は、声母は{我}{錡}と同じ牙音であり、韻母については韻尾(末子音)は異なるものの元音(主母音)が同じです。「齟齬」の{齬}も声母が牙音で韻母は{鋸}と同じです。さきほど「齟齬」は「鉏吾」とも書くと言いましたが、「吾」字はふつう一人称の{吾}に使います。ひょっとしたら、{錡}と{鋸}と{齬}は語源的に関係のある言葉で、また{我}と{吾}も語源的に関係のある言葉かもしれません。

したがって、「我」字を{錡}の象形字とし、一人称の意味を仮借義とするのはたいへん合理的です。

「臣」字の例

「臣」字は一般に「家来、臣下」という意味に用いられます。正確に言えば、「家来、臣下」という意味の{臣}という言葉を表すのに用いられます。最古の漢字字典である《説文》には「臣」字について以下のように記されています。

臣,牽也,事君也。象屈服之形。

――《説文解字》卷三《臣部》

「牽也」とあるのは声訓と呼ばれるもので、発音の近い字を使って字義を説明する一種の言葉遊びのようなものです。「牽」は「掔」とも書きますが、「掔」字の声符は「臤」、「臤」字の声符は「臣」です。{臣}はかつては{牽/掔}や{賢}{堅}等に似た、日本語で言えば「キン」のような発音でしたが、漢代頃に発音が変化して「シン」のような音になりました。{腎}も同様の変化をたどっています。{緊}は例外的に変化せずに「キン」のような発音が残されました。《廣雅》には「臣,堅也。」とあります。声訓を語源や字源研究の手がかりにしようとする人がたまにいますが、大抵は当てになりません。

許慎は「臣」字の字形を「屈服」の象形としています。よく意味がわからないので、説文研究家たちは「土下座している人間の形という意味では?」などといろいろ解釈していますが、いずれにせよ《説文》は基本的に秦漢代の字形をもとに解釈しており、字形の分析は信用できないものが少なくありません(古文字字形を解釈する際はなるべく変化を経ていない時代の早いものを参照しなければなりません)。殷墟甲骨文における「臣」字の字形を以下に示します。

「目」字と比較してみてください。

見てわかるように、「臣」字の古文字字形は「目」字を回転させたものになっています。知っての通り「目」字は目の象形字ですので、「臣」は縦向きの目の形ということになります。これについて郭沫若は「一つの目は一人の人間を表している。人間がひれ伏しうつむくとき、横目は縦目になる。それゆえに縦目で屈服した臣僕を表す。」と述べました。また于省吾はそれを否定して、縦目と称される民族について記された文献をいくつか引用して、「縦目の民族の戦争捕虜・奴隷」が由来であると述べました。これらの説は「臣」字の本義が{臣}である前提で、「奴隷」という意味(なお郭沫若は奴隷制を強調する傾向がありますが、うつむいた人が奴隷である必要はありません。たとえば加納喜光氏による『漢字源』第六版では郭沫若と同じ考えながらも奴隷ではなく「家来」としています)と縦目をどうにか結びつけようというものであり、容易に同意できるものではありません。

殷墟甲骨文中にみられる「目」に従う字は、多くが目そのものや見ることに関係する字です(「睫」「眉」「眔(泣)」「見」「視」「省/相」「𥆞」「眴」等等)。「臣」に従う字に「監」「臨」字があります。

{監}{臨}はともに見ることを意味します。この両字は下を向いてはいますが、ひれ伏しているわけではなく、むしろ対象物を注視しています。また「望」字の古文字字形を見てください。

{望}は見ること、特に遠くを望むことを意味します。上掲の右側2つは土台に乗って眺望している形で、字義をよく表しています。これは下を向いていませんし、決してひれ伏しているわけではありません。「臣」字に従う字も「目」同様やはり目や見ることに関係しており、直接「うつむいている」ことを表すことはありません。

汪寧生は「臣」字を{瞋|目をみはる}の象形字と解釈しました。「瞋」字は「怒る」という意味にも使われ、中国語には「橫眉立目」「立眉嗔(瞋)目」というように怒ることに関して「目を立てる」という表現が存在し、字形上合理的です。そのため近年この説に賛同する研究者もいますが、この説には問題があります。

{臣}と{瞋}は隋・唐代には確かに音が近いのですが、実際には上古音では声母が異なっています。先程{臣}は漢代頃に発音が変化して「キン」のような音から「シン」のような音になったと述べました。1975年に出土した竹簡には以下の文章が書かれています。

爭書,因恙(佯)瞋目扼捾(腕)以視(示)力,……。

((悪い官吏は、)書(?)の争いで、いつわりによって怒り力を見せつける。)

――雲夢睡虎地秦簡《語書》簡11-12

睡虎地秦簡《語書》は冒頭に廿年(秦始皇20年=紀元前227年)とあり、秦統一前に書かれたものです。「瞋」字が秦代に既に存在しているということは、遅くともこのころ{真}と{瞋}が近音であったことを表していますので、秦代よりあとの漢代にそれらに音が近づいた{臣}と通仮することはありえません(もし「臣」字が{瞋}の象形字ならば、{瞋}と{臣}は古くから音が近かったことになり、{真}の発音と{瞋}の発音が近づいたのは漢代以降ということになります)。また汪寧生は郭沫若同様奴隷制度にこだわっており、「目をみはる」という意味から「奴隷」義が派生したとしていますが、冒頭に述べた通り造字本義と仮借義を結びつける必然性はありません。

ある字が仮借義に使われるようになった場合、しばしば造字本義を表すための字があとから再び作られます(「我」字に対する「錡」字など)が、このような字はもとの字を声符としていることが少なくありません(「然」字に対する「燃」字、「莫」字に対する「暮」字など)。「臣」を声符とする字に以下の字が存在します。

䁂,大目也。

――《説文解字》卷四《目部》

「大目」はまさに「臣」字の古文字字形と整合します。また注目すべき点として、「然」字中には「灬(火)」が含まれていますが「燃」字にはさらに「火」が加えられており、「莫」字中には「日」が含まれていますが「暮」字にはさらに「日」が加えられています。「䁂」字も「臣」にさらに「目」が加えられており、古文字の字形変化から見ても一般性のある法則に従っています。

まとめると、「臣」字は{䁂}の象形字で、{臣}に用いるのは仮借、「䁂」字は{䁂}の後起形声字ということになります。

「県」字の例

「県」字の西周金文の字形を以下に示します。

第三形は戦国時代に書かれた《詩經・伐檀》の用例で、今本《毛詩》は「縣」に作ります。したがって一二三形は間違いなく「県」字の古文字です。第一形は西周金文で、人名に用いられています。第二形は春秋時代の魏国の金文で「大鐘既縣(懸)」とあり、第三形の《詩經》の例と同じく{懸かける}に用いられています。第一形を見てわかるように、「県」字の古文字字形は全体で一つの情景で、首を木に吊り下げている形です。したがってほとんどの古文字研究者がこの字を{懸}や{梟}の象形字と認めており、異論はないでしょう。ただし、が「𥄉+系」としているのは誤りです(市販漢和辞典では『新字源』改訂新版などが「𥄉と系の会意文字」としています)。第一二三形は字を分解すると「木+幺+首」となっています。第四形は戦国時代の秦国の文字ですが、位置関係はやや異なるもののやはり「首(「目」形に変化)+木+幺(「系」形に変化)」となっており、第一形の象形字から変化したものであることがわかります。

「県」字が{懸}や{梟}の象形字であることは多くが認めることですが、「県」字は現在、行政単位の一つである{縣}に用いられます。加納喜光氏は、郡県制が敷かれる際に国と郡の中間の単位が必要になり「2つの間にぶら下がっている」ことより「県」と名付けられた、と述べて{縣}を{懸}から派生した言葉としています。上に少例挙げましたが、古文字中の「県」字はほとんどが{懸}に用いられています。もし、「県」がかつて{懸}に用いられて現在は{縣}に用いられていることから{縣}を{懸}から派生した言葉と考えているのならば、それは典型的な「仮借義を派生義と解釈する」勘違いです。「県」がかつて{懸}に用いられて現在は{縣}に用いられていることからわかるのは、{懸}と{縣}の発音が類似しているということだけで、意味上の関連を見出すことは出来ません。

英単語では、「inside」「input」などしばしば「in-」が「(~の)中」という意味を反映します。しかし「in」という文字列に意味があると考えるべきではありません。{in-}という語(形態素)が意味をもっています。{in-}は「en」とか「em」とか綴られることもあります。また「infinite」「indirect」等の「in」は否定を示し、「中」の{in-}とは関係がありません。要するに、文字ないし文字列は語源や意味の関連性を反映したものではないのです。

縣内,夏時天子所居州界名也。殷曰畿。

(県内とは、夏の時代、天子の住む区域のことである。殷代は畿という。)

――《禮記・王制》鄭玄注

{縣}は古くからある言葉であり、かつては「王都の周辺区域」を指していました。決して郡県制に際して作られた言葉ではありません。伝世文献ではしばしば{縣}が「寰」と書かれていることがあります。

寰内:音縣,古“縣”字。一音環,又音患。寰内,圻内也。

畿内:本或作“圻”。音祈。

――《春秋穀梁傳・隱公元年》陸德明《釋文》

陸德明は「寰」を「県」の古い字だとしています。

古文字において「県」が{縣}を表す例は多くないですが、別の字があてられているだけで、実際には多くの用例があります。西周金文では「還」と書かれています。

𤔲(司)奠(鄭)還(縣)𫿣(林)、眔吴(虞)、眔牧。

(鄭県の林・虞・牧を司る(ことを命じた)。)

――免䀇(《銘圖》05974)

𤔲(司)豐還(縣)𠂇(左)又(右)師氏。

(豊県の左右師氏を司れ。)

――元年師𬀈簋(《銘圖》05331-05334)

戦国時代の燕国では「睘」と書かれています。

方城睘(縣)――小器(《銘圖》19323-19324)

坪(平) 𬯉(陰)睘(縣)――小器(《銘圖》19326)

武垣睘(縣)――小器(《銘圖》19328)

晋国では意符「邑」を添加した「𬪗」字が用いられています。

咎(皋)郎(狼)𬪗 (縣)南坿(府)――《古璽彙考》96頁

脩(修)武𬪗(縣)史(吏)――《璽彙》0302

𬪗 (縣)氶(丞)――《璽彙》1905

秦国では「睘」声字は使われず「縣」字が用いられています。

つまり、{縣}は古くは「睘」字および「還/寰/𬪗」字等が用いられていましたが、戦国時代になって秦国では「縣」字が用いられるようになりました。私達が現在「県(縣)」字を用いているのは戦国時代を制した秦の文字統一政策によるものです。{懸}の象形字である「縣」字を{縣}に用いるのは、確実に仮借の用法であることがわかります。

加納喜光氏は「睘」「還」「寰」などと「縣」との間には意味の関連を認めていません。おそらく{縣}が古くは「縣」とは字形上無関係の「睘」声字で表されていたことは知らなかったのでしょう。{縣}の語源について考えてみると、{還}やそれと発音の近い{環}等は「丸、回る、めぐる」といったイメージが共通しており、{縣}(都中心の周りを囲む地域)もこれらの言葉と関連があるかもしれません。いずれにせよ、「国と郡の間にぶら下がっている」ことより「県」と名付けられた、というのは全く信用できない説です。

おわりに

以上のように、古文字では仮借・通仮現象を頻繁に見ることが出来ます。「a」という字が場合によって{A}{B}{C}の異なる3つの言葉を表したり、あるいは{A}という言葉が場合によって「a」「b」「c」の異なる3つの字で表されたりといったことは珍しくなく、その結果造字本義が忘れられた字も多く存在します。

現在の漢字の意味用法はそういった歴史の先にあるものです。現在常用される意味は、その字の本義と同じあるいは意味上関連のある言葉とは限らず、したがって字形と関係があるとは限りません。もし漢字の字形と現在の一般的な字義を無条件に結びつければ、それは根拠のない語源説を創造することになってしまいます(語源や言葉の派生関係を研究したいのであれば、それは言語学的プロセスに従って行うべきで、文字学的知識がその助けになることはあっても、字形が直接根拠になることはありませんし、無論字形や現在の意味用法のみを根拠に語源を語ることは絶対にしてはいけません)。

私達は、いわゆる「漢字の成り立ち」を語ったり古代の漢字の研究をする際には、以上のような点に気をつけなければなりません。

[主要参考文献]

林澐:《古文字學簡論》,中華書局,2012年。

裘錫圭:《文字學概要》(修訂本),商務印書館,2013年。

陳劍:《〈釋殷墟甲骨文裏的“遠”“𤞷”(邇)及有關諸字〉導讀》,《中西學術名篇精讀・裘錫圭卷》,中西書局,2015年。

蘇建洲:《新訓詁学》(增訂二版),五南出版社,2016年。

郭沫若:《甲骨文字研究・釋臣宰》,大東書局,1931年。

郭沫若:《殷契粹編考釋》,文求堂,1937年,第197頁。

趙佩馨(裘錫圭):《甲骨文中所見的商代五刑——並釋“𠚯”“剢”二字》,《考古》1961年第2期;《古文字論集》,中華書局,1992年,第210-215頁;《裘錫圭學術文集・甲骨文卷》,復旦大學出版社,2012年,第1-6頁。

于省吾:《甲骨文字釋林・釋臣》,中華書局,1979年,第311-316頁。

汪寧生:《釋臣》,《考古》1979年第3期,第269-271頁。

李家浩:《先秦文字中的“縣”》,《文史》第28 輯,中華書局,1987 年;《著名中年語言學家自選集・李家浩卷》,安徽教育出版社2002 年,第15-34

頁。

林澐:《説戚、我》,《古文字研究》第17輯,中華書局,1989年;《林澐學術文集》,中國大百科全書出版社,1998年,第12-18頁;《林澐文集・文字卷》,上海古籍出版社,2019年,第81-89頁。

周波:《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》,線裝書局,2013年,第140-141頁。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?