「漢字の成り立ち」を語る際は、微細な筆画にも注意して字の構造を明確にしなければならない――「比・真・豊・般」字の字源を例として

こんにちは、みなさん。

近年、多くの場所で「漢字の成り立ち」が語られる場面に遭遇します。テレビ番組や新聞雑誌、書籍や漫画、インターネット上のサイト・ブログ・SNSなどなど。しかしそこで見聞きする「漢字の成り立ち」説というのは、科学的根拠に欠けた信用できない説であることが少なくありません。

多くの場合、語り手が実際には文字学の知識に欠けた者であることが、その直接の原因となっています。こうした語り手達の間で、不可信で不正確な説明が伝播されていきます。

説得力の低いものと聞いて、テレビのバラエティ番組で芸能人が話す説や、あらさまな広告収入目的のインターネットサイトの説、書店に並ぶ泡沫雑学本に掲載されている説などが思い浮かぶかもしれません。しかし驚くべきことに、残念ながら、漢和辞典・漢字字典にすらも信用すべきでない説が掲載されていることがあります。

彼らは、どこで間違えたのでしょうか?私達がこうしたフェイクに騙されないためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?どのような文字学的知識が必要なのでしょうか?

字の筆画に注意を払わなければならない

かつて古文字学者の于省吾は以下のように述べました。

還應當看到,留存至今的某些古文字的音與義或一時不可確知,然其字形則爲確切不移的客觀存在。因而字形是我們實事求是地進行研究的唯一基礎。

(現在まで伝わっている古文字は、発音や意味がすぐにはわからないこともあるが、その字形は揺るぎなく確実で客観的な存在である。したがって、字形は私達が実践的な研究をする上で基礎となる唯一のものである。)

――于省吾《甲骨文字釋林・序》,中華書局,1979年6月。

古文字を解読する際は、常にその字の形を出発点として、字の構造をしっかり分析しなければなりません。しかし、古文字学に明るくない者は、唯一の客観的事実として存在しているその字の形の分析をおざなりにして、自分勝手に字を解釈することがよくあります。

「比」字の例

『漢字源』は「比」字の古文字字形を以下のように説明します。

二人の人が同じ方向に並ぶ情景。

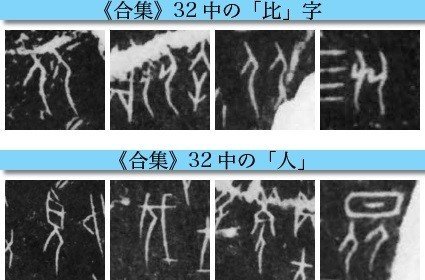

『新字源』『常用字解』『新漢語林』等も同様の説明をしていますが、これは誤りです。「比」と「人」の古文字字形はたしかに形が似ていますが、筆画が決定的に異なっています。最も長い縦画の終端が「比」は横に流れていますが、「人」はそのまま真っ直ぐ下向きに終わります。

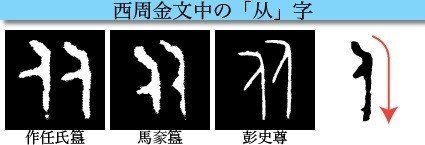

人が並んだ形の字は「从」という字で、これは{從}の象形字であり、「比」とは無関係の別字です。

上には西周金文の字形を示しましたが、殷墟甲骨文でも同様に「比」と「人」「从」は形が異なっています。

1936年6月に出土した甲骨R044853片(《合集》32)から「比」字と「人」に従う字を抜き出したものが次の図です。

すべての字を浚って確認すれば「比」と「人」には区別が困難な個別の例も存在しますが、しかしほとんどは上に示したように明確な違いがあります。ゆえに「比」を人が並んだ形とするのは誤りです。もちろん、《説文解字》の、「比」字を「从」字の反文(左右反転した形)とするのも誤りです。「比」が従うのは実際には「人」ではなく「匕」です。なお「匕」字は{匕|さじ}の象形字ですが、「比」字中では声符なので意味に関連はありません。

「比」が「匕」に従う字で人とは無関係というのは、屈萬里(《甲骨文从比二字辨》;《中央研究院歷史語言研究所集刊》第13本,1948年9月)が指摘し林澐(《甲骨文中的商代方國聯盟》;《古文字研究》第6輯,中華書局,1981年11月,第67-92頁)が詳述して以降、今日の古文字学界では広く知られたこと(蔣文《先秦秦漢出土文獻與〈詩經〉文本的校勘和解讀》,中西書局,2019年8月,第29-36頁)です。漢和辞典にある「二人の人が同じ方向に並ぶ情景」という説明は、古文字学の知識が無い人が、形が似ている部品(ここでは「匕」と「人」)を筆画の差を気にせずにぱっと見で同一視してしまった例の典型です。

「真」字の例

西周金文の「匕」と「人」は、殷墟甲骨文ほどの筆画の違いがなく区別が困難な場合もありますが、筆画の他にもう一つ違いがあります。それは向きが異なるということです。上に挙げた字例でもわかるように「人」は向かって左を向いて書かれるのに対し、「匕」は右向きに書かれることが多いです。《説文解字》が「比」字を「从」字の反文と誤ったのはこのためかもしれません。

西周金文中の「真」字は以下のように書かれます。

上部の“ヒ“形を180度回転させると以下のようになります。

形は左向きで縦画は真っ直ぐ、この部品は「人」と完全に同じ形です。「人」の倒文(上下反転した形)は「𠂈」という字で、この字は《説文解字》では「殄」字の異体字とされています。「殄」と「真」の上古音(古代中国語における発音)は接近しており、「ある漢字が二つ以上の部品に分解できるとき、ほとんどの場合、それらの部品の一つ以上は一種の発音記号」ということを踏まえると、「真」字の上部の“ヒ”形が声符「𠂈」であることは疑いないでしょう。これは唐蘭(《釋真》;《考古社刊》5期,1936年,第143-148頁)が指摘して以降、古文字学界では広く知られていることです。

『新字源』は「真」字のなりたちを以下のように説明しています(『漢字源』『新漢語林』も同じような説明をしています)。

会意。匕(さじ)と、鼎(かなえ。具は変わった形)とから成り、さじでかなえに物をつめる意を表す。「塡」の原字。借りて、「まこと」の意に用いる。

まず、この説明では「真」字の上部を「匕」と誤っています。古文字の字形をしっかり捉えていないために、「匕」に従う「比」字を「人」とみなし、「人」の倒文に従う「真」字を「匕」とみなしてしまいました。また、下部を「鼎」としていますが、上に挙げた中鼎・伯真甗・真盤のような「貝」に従う形が初形で、「鼎」は「貝+丌」形が変化したものです。これは『最も初期の字形を根拠にしなければならない』の例です。なお『常用字解』は「真」字の上部を「人」の倒文であることを正しく認識していますが、それを「𠤎」(《説文》では「化」字を「𠤎」が声符・「人」が意符の形声字としていますが、実際には「化」字は「人+𠂈」からなる表意字であり、「𠤎」なる字は古文字中に存在しません)と誤釈し、また下部も明らかに形が異なる「県」に誤釈しています。

そして、字形の分析を誤った結果、言語と結合できなくなり、「さじでかなえに物をつめる」という意味を創出してしまっています。{填}は「満たす」とか「ふさぐ」といった意味であり、「さじでかなえに物をつめる」などという意味はありません。これは『漢字の字形を眺めて「もともとの意味」を妄想して「漢字の成り立ち」を語ってはならない』の例です。

すでに述べたように、「真」字の初形は「𠂈」が声符・「貝」が意符の、典型的な形声字の構造です。同様の構造の「貝」が意符の形声字は「貨」「資」「貸」「貧」など枚挙に暇がありません。中鼎の字は模本しか残っていませんが、初形を保っています。伯真甗の字は下部に「丁」が加えられています(「丁」の金文の形は以前の記事でも紹介しました)が、これは声符です。既存の字にあとからさらに声符が添加されるのは、古文字の変化の過程ではよく見られる現象です(劉釗:《古文字構形學》(修訂本),福建人民出版社,2011年5月,第79-84頁)。真盤の字は下部に“ハ”形の筆画が加えられていますが、字の最下部の横画の下にさらに“ハ”形の無意味な筆画が添加されるのは、古文字の変化の過程ではよく見られる現象です(《古文字構形學》,第24-25頁)。季真鬲の字は、「貝+丌」の部分が「鼎」に変化した形ですが、これは「真」と「鼎」の発音が近かったためでしょう。文字の一部分が発音の近いよく似た部品に変化するのは、古文字の変化の過程ではよく見られる現象です(《古文字構形學》,第88-89、109-117頁)。西周金文の「真」字の形については謝明文(《釋“顛”字》;《古文字研究》第30輯,中華書局,2014年9月,第493-498頁)が詳述しています。

「豊」字の例

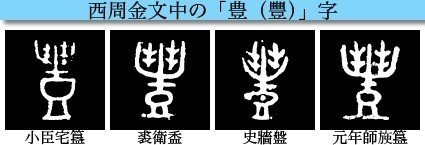

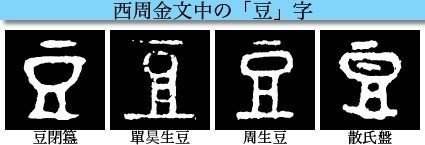

西周金文では「豊」字は以下のように書かれます。

『新字源』は以下のように説明しています(『漢字源』『新漢語林』『常用字解』も似たような説明をしています)。

象形。実った穀物の穂を高杯の上に盛った形にかたどる。豊作の意を表す。ひいて「ゆたか」の意に用いる。

たしかに、「豊」字の下部はたかつき(豆)の象形である「豆」字に似ています。

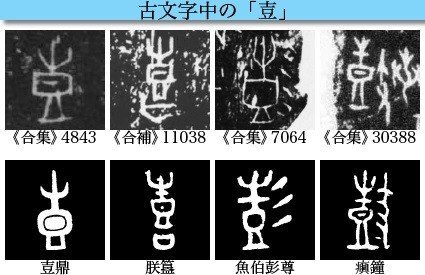

しかし、「豊」字の下部は「豆」とは異なり、上部に“屮”形の筆画が存在しています。この“屮”形の縦画は「豆」部分上部の横画を貫いており、一つの部品になっています。したがって、「豊」字の下部を「豆」とみなすことはできません。「豊」字の下部は、たかつき(豆)の象形の「豆」ではなく、鼓の象形の「壴」です。古文字中には「壴」に従う字が多く見られます。

上図をみてわかるように、「壴」字および「喜」「彭」「鼓」字中の「壴」と「豊」字の下部は同じ形です。

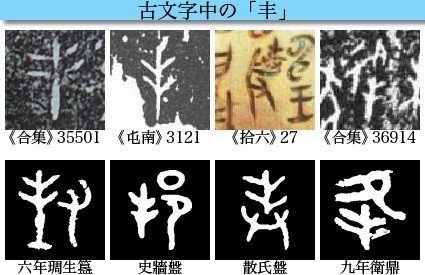

『新字源』は「豊」字の上部を「穀物」としていますが、古文字において穀物は一般に「禾」「來」などの部品で表されます(この字の上部の部品は{草}の象形字である「屮/艸」字に形が似ており、おそらく植物の象形なのでしょうが、これを穀物に限定する理由はありません)。この部分は「封」「邦」「奉」「夆/逢」字の声符「丰」と同形です。

「封」「邦」「奉」「夆/逢」の発音と「豊」の発音は全て近似しています。したがって「豊」の上部もまた声符「丰」と考えるのが合理的です。古文字において「ある漢字が二つ以上の部品に分解できるとき、ほとんどの場合、それらの部品の一つ以上は一種の発音記号」ということを忘れてはいけません。なお、『新漢語林』は「豊」字を正しく形声字としています(ただし下部を「豆」に誤っています)が、2つの「丰」を一字として扱うようなよくわからない説明になっています(声符「丰」が2つ含まれているのは文字の景観上たまたまそうなったものでしょう)。

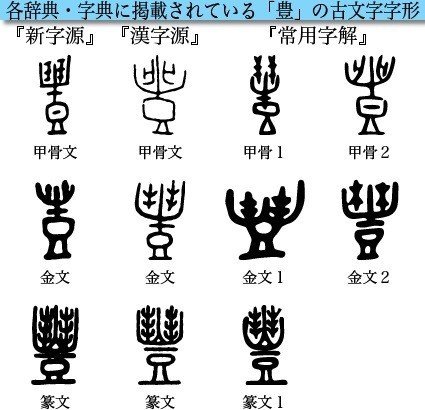

『新字源』『漢字源』『常用字解』には「豊」字の古文字字形として以下の形が掲載されています。

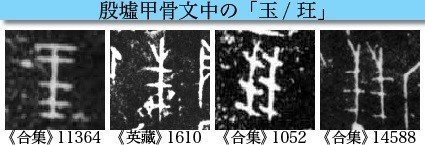

『漢字源』の「甲骨文」と『常用字解』の「甲骨2」は上部が「亡」になっています。「亡」と「豊」の発音は近似しているため、この字が「豊」字の異体字である可能性はありますが、それを支持する証拠は現在のところあまりありません。また、『新字源』の「甲骨文」と『常用字解』の「甲骨1」の字の上部は一見「丰」に見えますが、よく見ると「玉」になっています。

この「玉」に従う字は、「禮」「體」「醴」等の字の声符「豊(レイ)」であり、「丰」を声符とする「豊(ホウ)」とは別字です。冒頭に挙げた西周金文中の「丰」に従う字の文例は以下のとおりです。

同公在豐――小臣宅簋

王爯旂于豐――裘衛盉

厚福豐年――史牆盤

官司豐還――元年師𬀈簋

「丰」に従う字は小臣宅簋・裘衛盉・元年師𬀈簋の様に、西周金文において地名として出現します。これは伝世文献にも見られる周の都「豊(ホウ)」です。そして史牆盤の「厚福豊年」は現在でも一般的な「ゆたか」の意味です。このように「丰」に従う字が「豊(ホウ)」字であることは文例から確かめられます。

対して、「玉」に従う字は西周金文中にも見られますが、その用例は「丰」に従う字とは異なります。

上図の一番左は長甶盉の「卿豊」ですが、これは穆公簋・三年𤼈壺・師遽方彝(上図右3例)などに見られる「卿醴」と同じで、饗醴つまり客人をもてなしたということです。西周金文中の「醴」字の旁の「豊(レイ)」もみな「玉」に従っています。ゆえに「玉」に従う字は確実に「豊(レイ)」字です。

このように、「丰」に従う字と「玉」に従う字は字形・用法上しっかり区別されており、かつその用法は前者が「ゆたか」を意味する「豊(ホウ)」字で、後者が「禮」「體」「醴」等の字の声符にもなっている「豊(レイ)」字であることがはっきり示されています。つまり両字の構造は、「豊(ホウ)」字は「丰」を声符・「壴」を意符とする形声字で、「豊(レイ)」字は「玉」と「壴」からなる会意字であるということです。なお近代になって「豊(レイ)」字は使用されなくなったため、隷書や楷書において「豊(ホウ)」字と「禮」「體」「醴」字の旁は字形上区別されなくなりました。

『新字源』は文章では「豊(レイ)」字を正しく「玉」に従う字と説明していますが、字形表には金文として「丰」に従う字を掲載しており、誤っています。『漢字源』は字形表では偶然にも「豊(レイ)」字と「豊(ホウ)」字を正しく区別できていますが、説明文ではどちらも字の構造を完全に誤っています(なお、少なくとも私の持っている刷は「豊(レイ)」字と「豊(ホウ)」字の古文字字形が完全に入れ替わって掲載されていますが、これはただの誤植です)。『新漢語林』『常用字解』は字形表で「豊(ホウ)」字と「豊(レイ)」字の区別ができておらず、甲骨文としてともに「玉」に従う字を掲載しています。さらに、『新漢語林』は「豊(レイ)」字と「豊(ホウ)」字のどちらにも金文として同じ小臣宅簋の字の模写違いを掲載しています。おそらく複数の書籍から適当に引用したたため、これが同じ字であることには気が付かなかったのでしょう。ともかくこれらの書籍の説明は「壴」を「豆」としている時点でみな信用ならないものです。

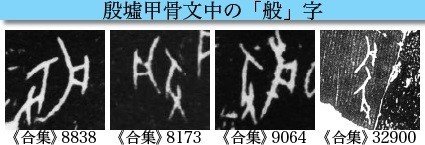

「般」字の例

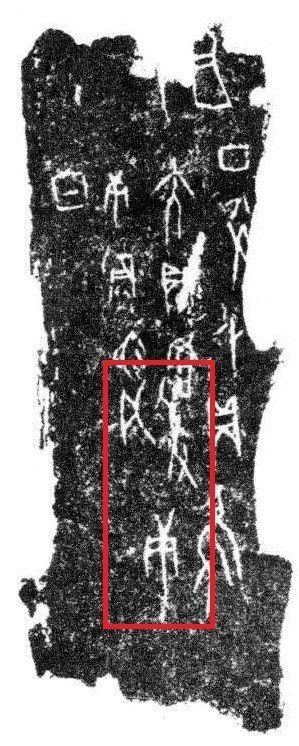

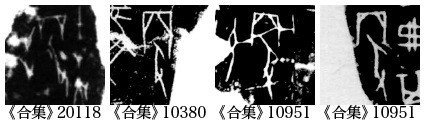

殷墟甲骨文において「般」字は以下のように書かれています。

『新字源』は以下のように説明します。

会意。舟と、殳(たたく)とから成る。舟べりを棒でたたいて、舟をめぐらせる意。ひいて「めぐる」意に用いる。

実際には、「般」に「舟べりを棒でたたく」「舟をめぐらせる」といった意味はありません。これも、字形と語義を結び付けられなかったために、存在しない語義を創造したものですが、このような自分勝手に言語をねじまげた説明は学術的ではありません。

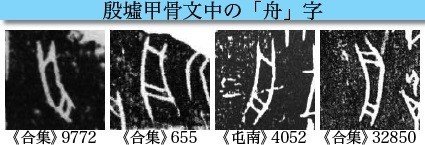

古文字の解読は字形の分析からはじまります。殷墟甲骨文中の「舟」字を見ると、以下のように書かれています。

字形を比べてみればわかるように、「般」の従う部品と「舟」とは異なります。

郭沫若はかつて、「般」の左旁は{盤}の象形字であるとしました(郭沫若:《卜辭通纂》,文求堂書店,1933年5月,第29-30頁)。古器物の「盤」とは以下のようなものです(張天恩主編:《陝西金文集成》,三秦出版社,2017年,卷八第17頁「戈父辛盤」)。

先に挙げた殷墟甲骨文中の「般」字の旁を90度回転させると、まさに盤の断面形になっています。

殷墟甲骨文中には下の「人が湯浴みをしている(と思われる)形」の字があります。

《安明》874中のこの字の旁は「般」字の旁と完全に同形です。《合集》137中のこの字は上下構造になっており、「般」字の旁の部分が90度回転した、上にも示した盤形になっています。《合集》18527中のこの字は下部が「皿」になっています。古文字においては、似た意味をあらわす意符がしばしば交代します(《古文字構形學》,第41-46頁)。「皿」はかめやつぼのような中身の深い器物の総称ですが、この部品はその「皿」の縁が短くなった形になっています。したがって字形および古文字の法則から見て、《安明》874の右部および《合集》137の下部つまり「般」字が従う部品を、「盤の形」とするのは自然です。

前漢代に編纂された歴史書《史記》では殷の第十九代の王は「盤庚」となっています。この「盤庚」は殷墟甲骨文においては「般庚」と書かれています(下図は《合集》23105)。

王の名前である「般(盤)庚」のようなよく使われる語句は、二文字以上であっても圧縮して一文字で書くことがしばしばあります(「㍉」とか「㍻」のようなものです)。

上図の左側(《合集》23101)は、縦書きですが「般庚」が横にならんで一文字で書かれています。上図右側(《合集》19798)は「般」が「庚」を取り囲むように配置されて一文字になっています(この字の盤形部品は横向きになっています)。「盤庚」はまたあるいは以下のように書かれます(下図は《合集》19918)。

この「盤庚」の合字中の一文字目は盤形部品のみで書かれています。したがって、この盤形は単体で存在している字であり、かつ「盤庚」の「盤」および「般」と近音の字ということになりますから、字形だけでなく字音の面からも、郭沫若のいう{盤}の象形字という説が正確であることがわかります。

つづいて「般」字の右旁について見ます。今まで見てきたように、この部分の上部は“イ”のような形に書かれています。「般」字は甲骨文中に100例近く存在しますが、字が小さく判別が困難なもの(例えば先に挙げた《合集》23101は“|”形に見える)を除けば、すべてがこの形で書かれています。

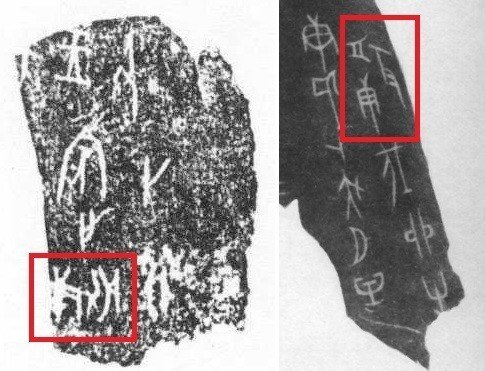

しかし、殷墟甲骨文中の「たたく」ことに関する意符「殳」がこのように書かれることはありません。

これらの「殳」旁は槌を持っている形で、そのために「たたく」の意味の意符として用いられています。この字形の上部は槌の頭部の円形が最大の特徴であり、「般」の旁の“イ”形とは明らかに異なっています。

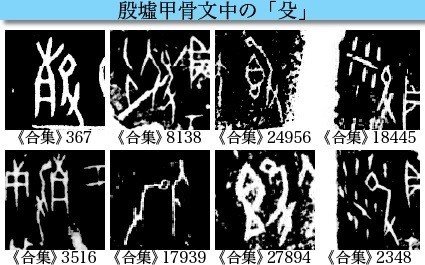

殷墟甲骨文には「般」字の右旁と「丙」からなる字が存在します。

于省吾はこの字を「丙」声の形声字として、「鞭」字の初文としました(于省吾:《釋㪅》;《甲骨文字釋林》,中華書局,1979年6月,卷下第391-393頁)。さらに、劉釗氏などはこの字の下部(つまり「般」字の右旁)を{鞭}の象形字として、「丙」をあとから添加された声符としています(《古文字構形學》,第87頁)。古文字において、西周以降の「鞭」字および「便」字の声符「更*」(「更改」の「更」字とは無関係)の上部は基本的に{冕}の象形字が用いられており「丙」が用いられた例はないため、上に挙げた字が「鞭」字の初文であるかどうか確実な証拠は有りませんが、この字を「丙」声の形声字とするのは合理的です。既存の字にあとからさらに声符が添加されるのは、古文字の変化の過程ではよく見られる現象です(《古文字構形學》,第79-84頁)。ゆえに「般」字の右旁と「丙」字はおそらく近音であるといえます。さらに、{般}{盤}{丙}の上古音(古代中国語における発音)はみな非常に接近しており、「ある漢字が二つ以上の部品に分解できるとき、ほとんどの場合、それらの部品の一つ以上は一種の発音記号」ということを考慮すると、「般」字の右旁は声符と考えるべきです。

以上、字音・字形・用法等から総合すると、「般」字は、初形は浅い器物の形で本義は{盤}、のちに声符として「“イ”+又」形の部品(おそらく{鞭}の象形字)が加えられた字、とするのが最も合理的な解釈となるでしょう。先に挙げた『新字源』のみならず『漢字源』『新漢語林』なども、甲骨文字の形を掲載しつつも「舟+殳」という誤った説明をしてしまっています。『常用字解』は左旁が盤の形であることを正しく認識していますが、右側を他と同様に「殳」と誤り、「盤を楽器で打つ」など存在しない字義を創造しています。

おわりに

古文字中の「人/从」と「匕/比」は一見似ていますが、その実比べてみれば違いは明らかで、古代の書記者はきっちり区別して書いており、私達現代の読み手もそれをきっちり区別することができます。市販の漢字字典・漢和辞典類には、このようなことに全く気を払わずにぱっと見で似ている字を混同した説明が散見されます。たまに、中国製品に記載された日本語の「る」が「ゐ」になっている等おかしいと話題になることがありますが、漢和辞典類の誤りはこのいわゆる「怪レい日本語」とまさに同様の現象です。古文字を解読するには、まずその字形の分析をしっかりと行い、どのような構造になっているのかをはっきりさせなくてはなりません。

「漢字の成り立ち」の語り手たちがこのことをしっかり認識し、不正確で信頼性に欠ける説への執着をやめて、より文字学の発展に寄与することを願います。

余談

しかし問題はさらに深刻かもしれません。そう思わせる例を、おまけとして、またもう一つ挙げたいと思います。『新字源』『漢字源』『新漢語林』では、「建」字の金文(いずれの辞典も甲骨文は掲載されていません)として、以下の字(《銘圖》1436)の模写字形が掲載されています。なお、この字は実際には裘錫圭(《釋“建”》;《古文字研究》第17輯,中華書局,1989年6月,第206-209頁)らが指摘するように「建」字とは無関係の別字ですが、漢和辞典の編纂者はそのような些末なことはもはや気にしないかもしれません。

『新字源』『漢字源』『新漢語林』はみなこの字形を掲載して、「建」字は「廴+聿」と解説します。これらの辞典で「通」「逆」字などを調べればわかりますが、この字の下部は「辵(辶)」と同一部品です。また同じ辞典で「廷」字の項目を見ると、金文として以下の字(《銘圖》2493・《銘圖》5370)の模写字形が掲載されています。

『新字源』『漢字源』『新漢語林』はみなこの字形を掲載して、「廷」字は「廴+𡈼」と解説します。しかしこの字の下部の“L”形部品は先の「辵」とは明らかに形が異なっており、同じ「廴」と解釈することは不可能です。これは古文字知識とは関係なく、辞典内部で燦然と輝く矛盾です。

このような例は数多く発見することができます。したがって『新字源』『漢字源』『新漢語林』等の漢和辞典の編纂体制に対して一つの仮説を設けることができます。それは「漢和辞典の字源の説明欄には、甲骨文・金文の字形が掲載されているが、説明文の書き手は甲骨文・金文の字形を参照してはおらず(あるいは意図的に無視しており)、楷書の形から字源を想像している」ということです(以前の記事『「漢字の成り立ち」を語る際は、最も初期の字形を根拠にしなければならない』も参照)。

このように、古代の漢字に対して知識のない者が、古代の漢字の字形を見ること無く、古代における漢字の用法を見ることなく、先行研究を確認することなく、自分勝手に解釈した考えを掲載する、ということが当然として行われているのが、市販の漢字字典・漢和辞典類の字源・漢字の成り立ちの説明であり、学術的に見て完全に崩壊してしまっています。私達が古代漢字について調べる場合は、漢和辞典に書かれている漢字の成り立ちの説明は一般人の空想である、ということも気に留めておく必要があるかもしれません。