恩寵のような光の祝福/三宅唱×上白石萌音×松村北斗×月永雄太『夜明けのすべて』/テート美術館展の感想を添えて

「アレ、なんやろ」

早朝にメールチェックしていると、向かいの席の上司が、背後の天井を指差していた。身体を捻って見上げてみると、天井に光の波がゆらめている。何やろう、と一緒に見に行くと、会社のビルの横に大きな池があり、朝の太陽の鋭角な光線が水面で反射し仕事場の天井に届いてきらめいていた。冬の朝の汚れを含まない澄んだ空気を伝って、天井に映し出された光の波間を見て、ふっと笑みがこぼれてしまった。なにか一時でも恩寵のような祝福を受けているような不思議なひとときだった。

そんな朝を迎えた日の午後に見たのが『夜明けのすべて』で、本作を見終えたとき、朝に見上げた天井に投影された水面の光の波のゆらめきを思い出さずにはいられなかった。

まず断っておくと、ここからしばらく映画について語る前に、他人が読んでもあまり面白くもない、恥ずかしい身の上の話を書いておこうと思う(できるだけエモーショナルに寄らずに書こうと努めるが、テメエの身上なんて面白くもなんともないはずなので、映画の感想部分だけ抜粋したようなものはこちらのリンクを踏んでいただければFilmarksに飛べる)。

なぜそのような身の上話を書き連ねるのか。(私が単に書いて吐き出してしまいたかったという身も蓋もない理由もあるが、)『夜明けのすべて』で松村北斗演じる「山添くん」や上白石萌音演じる「藤沢さん」がまさしく以前の己を見ているかのようだったからだ。

山添くんは何かの理由でパニック障害になってしまっていて、電車に乗ることが困難になっていて、自分を落ち着かせるために同じ炭酸水をルーティンのように飲み続ける(原作には描かれているのかもしれないが、山添くんがこのような状況に陥ってしまった詳細な直接的原因はバスっと省かれている)。藤沢さんはPMSにより一定期間になると怒りをコントロールできなくなり、そのせいで初めて入社した会社で上司に怒りをぶつけてしまいパニックに陥ってしまう。彼/彼女らの姿はまさしく(というほど同じはないかもしれない)かつて私があった状況に近しく感じさせ、自分がここしばらく蓋をし続けてきた思いが溢れ出そうになって、苦しくなり、涙がこらえきれなくなる瞬間もあった。

しかしあくまで作品は作品で、あくまで『夜明けのすべて』は山添くんと藤沢さんと彼らを取り巻く人たちを巡る話であって、私のことではない。軽率な同化は誤読を招いてしまう。なので、これも『夜明けのすべて』で描かれていたが、記憶のゴミ箱フォルダに保存していた感情を復元して、どこかに吐き出す場所として、本稿を使わせていただければと思う。今、どうしても書かずにいられなかった。なので、そんなモノ読み時間がもったいないと思う方があれば、さっさと読み飛ばしていただいて構わないし、私は一向に傷つかない。気兼ねなく読み飛ばしてもらいたい。

現職にはすでに10月なかばから仕事を初めてはや3ヶ月過ぎているが、その前はと言うと、休職期間を経た仕事をしていない半年近い期間があった。

なぜ休職をせなばならなかったのか。様々な理由が思い至るのだが、一番のきっかけは2023年2月末に所謂カスタマーハラスメントと呼ばれるであろう類の過剰な要求を受け、もうここには書けないほどに怒り、臨界点に達したことだった(PMSである本作の上白石萌音演じる藤沢さんと同じ地平で語るのはかなりお門違いではあるが、状況だけでいえば今作冒頭の彼女が初めての職場を退職するきっかけとなった事件の様子は他人事とは思えなかった)。仕様を確認しては私が聞けば仕様を追加し、また別の要求を被せるくせに、過剰に期日の厳密さを要求し、少しでも何かの遅延が出れば電話をひっきりなしにかけてくる。最初は穏当にやりとりできそうな気配を見せながら、徐々にエスカレーションさせていき、上司が出れば要求を引っ込めるのに、一番会社の中で立場が弱い私には強く出る。典型的な、陰湿で卑劣な人間のテンプレートみたいな中年だったと思う。こうして書いている間も少し息苦しくなってきているほどに不愉快極まりない人間だった。あるとき、私がその顧客が言ったことをひとつ聞き漏らしていたら、それ見たことかと電話越しに「大体あなたたかだか電話で要件聞き取る程度のこともできないんですか?僕おかしなこと言ってるかな?ねえ?」と1時間近く私の人格的な欠点をあげつらい列挙してきた。しばらくは「はい、そうですね、申し訳ございません…」と黙って聞いていたが、沸点に達し、とうとう怒りが制御できなくなってしまい、「こんな短期間でころころ仕様変えて無茶な納期を要求するあなたのほうが非常識なんじゃないんですか?普通ならそんな要求通らないですよ?よくそれで窓口になれますね?そんなに私に不満があるなら、おたくが自社に言ってさっさとウチと取引やめて契約先変えればいいじゃないですか?社会人として失格なのはあなたでしょう?」とまあ私も無茶苦茶な啖呵を切っていた。どうにでもなれ、というやつだ。ようやく上司が慌てて電話を引き継ぎ、相手は矛を収めたが、手を震わせながら怒りが収まらない私は、そのクライアントのこれまでの無茶な要求がわかるメールのプリントを束にして持っていき、上司や社長にもうこんなヤツ相手に仕事なんかやってられない!ととうとう泣きながら怒りをぶつけた。周りは騒然として、まあドン引きしていたのかもしれないと思う。惨めったらしさこの上ない。その日は上司になだめられながら早退し、帰ってからあまりの悔しさにベッドで横たわりながらえづくように泣いていた。

ただ、実際に先に書いた面倒極まりない顧客とのトラブルだけで職を辞したのかといえばそんなことはなく、もともと辞める何ヶ月か前から会社にいるのだけで胸が苦しくなり、毎朝会社が見えるたびに心臓に痛みがバクバクして動悸が起こってはトイレに籠るなんてこともしばしばであった。会社では隣の部屋にいる社長が常に怒鳴り声をあげ、人員が入っては辞めていき、人員がいないので一人で20社近い取引先との窓口としてやり取りを行い、その間に日々寄せられる不具合に対処していかねばならなかった。次第に、行きの地下鉄に乗るたびに呼吸をするのがしんどくなって、なんとか気持ちを落ち着かせようと色々と調べていった履歴として、スマホには常に「職場 電車 動悸」「会社 見えるだけで バクバク」「深呼吸 落ち着かせる方法」といった検索ワードが埋め尽くされていた。

一週間後には辞表を書くも、辞めるときに際しても社長に難癖を付けられ退職届を撥ねつけられ、弁護士を介した相談に行く手前まで行ったのだが、強引に休職を経た退職、という形に漕ぎつけ、辞めた。

しつこく引き止めを食らったものの、心療内科に「診断名:適応障害」の診断もらっていたのが決め手になった。

地下鉄に乗ると起こる動悸は会社を辞めてもしばらく収まらなかった。

休職しだしてからは何かやる気も起こらず、漫然と一日寝て過ごすこともしばしばであったが、しばらくすると何もしてないのも退屈になってきて、散歩に行ったり、映画を見たり、本を読んだりして過ごしていた。

休職期間が終わり、正式に会社を辞める頃には元気も戻り、出かける距離も以前と変わらなくなった。

やっと失業給付金の手続きを行うためにハローワークに向かい、以前お世話になった人(Mさんとしておく)に、退職するまでの経緯を話すことになった。実はそのとき私は自分が会社を辞めたことを後悔、とまで行かないが「もしかして一時の感情に任せて辞めたのはは誤った正解だったのではないか?」と思い始めていた。自分に忍耐がなくて、社会性に欠けていて、努力もせずに歩むべきだったルートを降りた、逃げた人間なのではないか、と苛まれていた。

そんな気持ちを吐き出すように経緯を話すと、Mさんは柔らかな笑顔で「よくそんな大変なとこで今まで頑張ってきたな。すごいやん」と言ってくれた。私はうつむいて目頭が熱くなるのを感じながらしばらくうなだれていたと思う。私のことを(仮に形式上であっても)心配してくれている人がいることがホッとするということをそのとき初めて実感した。そして、Mさんは「そんな滅茶苦茶な現場にいたなら、このあとどんなことあってもやってけるよ」と笑いながら言ってくれた。その一言で救われたような気持ちになれた。

失業給付金をもらいながら(ちょっとした豆知識だが障害者手帳があると給付期間が伸びるよ)仕事を探し始め、Mさんから紹介してもらった職場…とはまた違う場所ではあるものの、自分で見つけた職場になんとか合格し、今に至る。

今いる職場が決して何もかも楽しいというわけでもないし、早速大変だなあとか勉強することがあるなあとか思うこともあるが、適切な仕事が割り振られ、定時で帰ることができ、それなりのペース配分を持って仕事に取り組める。欲しい資料のドキュメントが残っていなかったりと不親切なことがなくもないが、わからないことを素直に聞けば教えてくれ、アドバイスももらえる。この先どうなるかはわからないが、少なくとも現時点ではいい職場でよかったと思える。

いつの間にか電車に乗ってもあの息苦しい感覚は無くなっていた。

三宅唱監督が『ケイコ 目を澄ませて』の月永雄太撮影監督と引き続きタッグを組み、16mmフィルム撮影を敢行。

『きみの鳥は歌える』以来のHi'Specが劇伴を担当。

傑作朝ドラ『カムカムエヴリバディ』の初代夫婦であり、新海誠作品で主演を努めたという共通項を持つ上白石萌音&松村北斗W主演による商業映画。

というミニシアター系のトピックとメジャー系のトピックが並んだ『夜明けのすべて』。

正直なところ見に行く前までは「流石に傑作『ケイコ 目を澄ませて』を超えることはないだろうな…」くらいのマインドだった。まあメジャー作品でも盤石な三宅唱監督の凄さを世に知らしめてもらえたらそれで充分やな、くらいの気持ち。人間、そんな傑作を普通連発できない。

全くの誤算であった。三宅唱監督らしい世界の手触りはそのままに全く異なるアプローチで、また別のベクトルの傑作を作り上げるとは思わなかった。こんなにバラエティ豊かにスタイルを変えながら傑作を連発できる人だとまでは思わなかった。

上白石萌音のモノローグから始まる出だしから、これまでの三宅唱作品の語り口とは違う。特に直近の傑作『ケイコ~』では、最後までケイコが何を考えているのかは真にはわからないのに、彼女がボクシングという身体言語を通して世界とコミュニケーションするそのひたむきな美しさに涙がこぼれてしまう、という作品だった。今作はそれに対し、モノローグ一つとってもそうだし、どこにでもいそうな人たちの織りなすドラマはかなり移入しやすい。

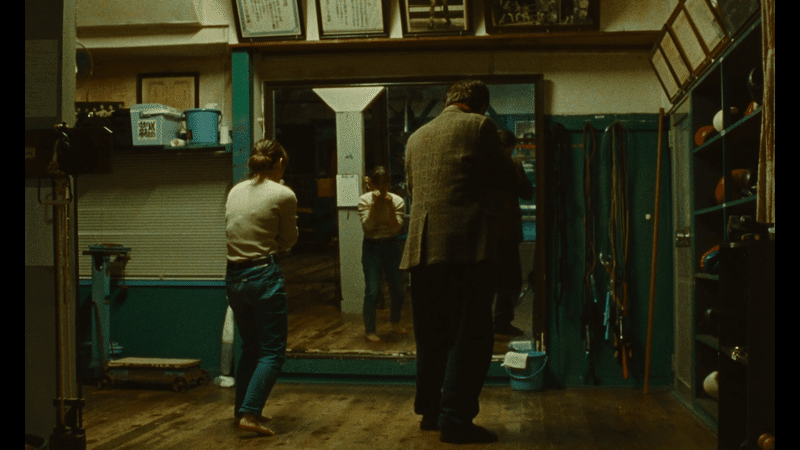

過度に観客に移入させエモーショナルを掻き立てる描写は避けられており、パニック障害、PMS、パーキンソン病といった「障害」「介護」「自死」など煽情的な撮り方になりかねない重苦しいテーマに触れているが、(そこはやはり監督の巧いところで、)突き放さない適度な距離感を維持しながら被写体とカメラにフィルター噛ませ、主人公たちが抱える社会との距離感が生む葛藤や苦しみや痛みを画として浮かび上がらせる。上白石萌音が怒りを爆発させてしまうときは鏡越しにそれを見る戸惑った視線があるし、松村北斗が心の内を語るシーンではカメラで撮る(姿を撮る)というフィルターを噛ませる。

しかしだからといって、突き放しているのではなく、むしろその適切な距離感でもって主人公二人と彼らを取り巻く人達をカメラに収めることに本作は成功している。距離感の適切さを象徴するのが、怒りをコントロールできなくなった藤沢さんに山添くんが提案する車の窓拭きという共同作業だろう。向かい合わないけど、同じ方を向いて同じ空間で同じ作業をする、隣にいながら互いをケアし合う適切な距離感と関係性の心地よさ。やや話は逸れるが、この身体言語的な反復を通した、動作の反復を通したコミュニケーションは、『ケイコ』での岸井ゆきの演じるケイコと三浦友和のジム会長が行う、鏡の前でのシャドーボクシングであったり、同じジムに通うまっちゃん(松浦慎一郎)とのスパーリングであったり、ほとんどサイレント映画のような身体的なアクションでもって、心地よいコミュニケーション空間を形成していた、あの奇跡的な瞬間が記憶に新しい。三宅唱監督はきっと身体言語を信じている監督なのだと思う。

この適切な距離感は、今作における、松村北斗と渋川清彦、渋川清彦と光石研の関係性それぞれに当てはまるのではないか。ひいてはプラネタリウムに浮かぶ星と闇の中で光を覗くように見上げる人たちの間の距離感でもあるし、ひいてはこの映画が映し出されるスクリーンとそれを見守るように覗く観客の距離感といえるであろう。役者、自然に溢れる光、観客、それらすべて信頼しきった上での適切な距離感が常にカメラと役者の間で緊密に維持されている映画という鋭意が、魂の救済、のような大げさな表現を用いたくなるほどに、救いの手を差し伸べられたような気持ちになった。

本作には光の恩寵と祝福が満ち満ちている。穿った点から注ぐ光を天体に見立てるプラネタリウムのように、フィルムに注がれ焼きつけられた光の粒子の柔らかく温かい祝福に触れる、優しい光の静寂に満ちていて、山添くんが閉じこもった部屋に降り注ぐ、藤沢さんがカーテンを開けて室内に漏れる陽光のやわらかさ、髪を切ってあげるやり取りのおかしみに、笑いながら涙が溢れた瞬間、この映画ももたらす恩寵に満たされ胸がいっぱいになった。

月永雄太によるフィルム撮影が捉える、まばゆい日光から静まった夜空の闇まで様々なコントラストの光のテクスチャが豊かで、その光の豊かさに触れるだけで、心の色彩が一つ増えるような感覚になる。

特に、感動的(だが感動的な場面として全く処理されていない)だったのが、山添くんが自転車を漕ぎ、藤沢さんがベランダで陽を浴びるシーンは、まさしく恩寵と呼ぶしかない恵みがスクリーンに満ちていた。頑なに栗田化学ジャンバー着なかった松村北斗が上白石萌音に届け物するときになってようやく羽織る。それもものすごくさり気なく着る。能動的にその共同体に積極的に関わるというフェーズに移行する瞬間を象徴するシーンである。しかし本作はドラマティカルに描けそうな成長を殊更に感動的な場面として強調せず、あくまでサラッと処理してしまう。なんという潔さ。日常のささやかな変節として軽快にステップする。そこから山添くんが藤沢さんにプレゼントしてもらった自転車に乗って、彼女に忘れ物を届けに行く。ただそれだけの、ひょっとすると今この瞬間も世界の何処かで起きてそうな、なんてことのない日常の一コマを、なんてことない日常の一コマの中の成長と交流として描きながら、そこに降り注ぐありきたりな光の祝福するような温かみに泣かされてしまった。奇跡のような瞬間を収めたすごい映像だと思う。

それにしても、あんなカッコいいビジュアルなのに全然イケメン感のない、ごく普通の若者として、野暮ったい栗田化学のジャンバーを羽織って、普遍的な普通さでもって普通の自転車に乗って普通の存在としてスクリーンで美しく輝ける俳優は今現在をもって松村北斗をほか置いていないのではないか…

『ケイコ』では美しい静寂に観客を置き去りにして終わったのに対し、『夜明けのすべて』は栗田化学というアジールに射し込むやわらかな陽だまりをカメラに収め、このアジールが世界に確かに在ると実感させたままずっとこの優しいユートピアを見てたいと思わせ、心地よい陽だまりに観客を置いていくのがまた『ケイコ』と違ったやさしさだった。

枯れた渋みを放っていた元上司の渋川清彦がまた素晴らしかった。パニック障害を抱えた山添くんを伴走するようにサポートしていた彼が徐々に社会復帰に一歩踏み出した元部下に泣く瞬間の美しさ。純粋な他者のための涙のかけがえのない清らかさ。労災が降りるような不慮の死で姉を亡くした痛みをグリーフケアに参加しながら折り合いをつけていて、部下も抱えて仕事もしっかりやっていて気遣いもできる。そんな、どこにでもいそうな子持ちの中年男性が自分の痛みを抱えながらも寄り添うように心配している姿にぐっと来たし、パニック障害の元部下が、新しい職場のことを嬉しそうに話してる姿を見て、次第に背中が項垂れていき涙を堪えきれなくなる、その感情の発露がわかる瞬間がとても映画的で、ダイレクトな共感を呼び起こし、涙が止まらなくなった。元部下が姉のように悲しい結末を選ばなくて良かったという安堵がひしひしと伝わってきた。本当に素晴らしい役者だと思う。

また、『ケイコ』の三浦友和や仙道敦子にも見られたものだが、光石研の顔に刻まれた年輪のような皺が滋味深かった。人間の美しい時間の経過を感じさせる顔だと思う。

また、最後になってしまうが、やはり上白石萌音の圧倒的な普通さの希少さよ。みかんをもしゃもしゃ食いながら、買い過ぎなお守りを配り、リクルートスーツがとても野暮ったい。愛くるしさとどこにでもいそうな雰囲気をまといながら、それでいてふと発したときの声の凛とした美しさ。PMSによりコントロールの効かなくなる瞬間の「地雷」感がまたぐっと怖く、この人がサイコスリラーとか出たらどうなるんだろう、とふと思ったりした(きっとめちゃくちゃに猟奇的な良いスリラーになる)。

プラネタリウムで光を眺めるという営為を通して語られる「夜明け前が一番暗い」という言葉は、闇も数多ある光の一つのテクスチャとして切り取ってきた三宅唱監督のフィルモグラフィにおいてこそ、希望に満ちたたおやかな説得力を持った表現としてより胸を打つ表現だと思う。

光を感受しうる限り、私は映る世界に興味を抱き続け関わり続けたいし、関われる範囲で誰かを助けられれば、山添くんの言う通り、3回に1回は助けられるのかもしれない。

そんなことを思いながら、映画館をあとにした。

本来なら上の文で終わったほうがキリがよい(ので、ここで読み終えてもらっても一向に構わない)が、いささか湿っぽくナイーブすぎるため、本作を見て感じた「恩寵のような光」というワードが浮かんだ、連想の元であるテート美術館展に年が明けて行ったときのことに触れたほうが良いと思ったので、その時のことを書いて終わりにさせていただく。

2024年の年明け、大阪中之島美術館で行われていたテート美術館展に行った。事前情報としては光をテーマにしたモネやターナーの画にオラファー・エリアソンのインスタレーションが見られる程度の事前情報程度で足を運んだが、マーク・ロスコやゲルハルト・リヒターといった意外な作家たちの作品を生で鑑賞できたのはかなりサプライズだった(私がろくすっぽ調べておらず、暇を持て余した年始に思い出したかのように足を向けただけのことだが…)。

特に一番目が釘付けになったのがマーク・ロスコの絵だったのだが、二番目に足止めされたのはヴィルヘルム・ハマスホイの『室内』であった。描き手と近しい関係にあると見える被写体の女性は、鑑賞者に背を向け机のに向かって佇んでいる。仄暗い室内で被写体の表情が見えず背を向けているだけで、鑑賞している私は不安に掻き立てられ、想像してしまうのが不思議だが、柔らかく室内に降り注ぐ光の静かさにはどこか安心感が漂う。神話的な神聖なる光、自然にあふれる陽光、きらめく水面の光をキャンバスに描いた作品群の後に見る、ありふれた日常をスナップ的に切り取った一枚は、額縁の外にある窓から室内に降り注ぐ窓も「光」なのだと感じられた。

この静かな瞬間を光とともに永遠をキャンバスに塗り込めておきたかったハマスホイの愛情の深さに思いを巡らせていると、星野源の『光の跡』という楽曲の詩が脳裏に浮かんだ。

笑い合うのはなぜ

ただ朽ちるしかないこの時を

僕ら燃える 命の跡

いつもより美しく感じたのは眼の感度良くなっていたおかげだろうか。

美術館を出た帰り道、ちょうど日が暮れゆく時間帯。福島方面に戻る堂島川に懸かる橋からの沈みゆく太陽が見えた(無論これは『夜明けのすべて』で光石研演じる栗田化学の社長の亡くなった弟が言うように、人間中心的な見方であって、実際に太陽は沈んでなどいない)。

この世界には光に包まれて、在る。スピリチュアルなニュアンスではなく物理的な事実として。そう感じさせる優しい夕陽と冬の清浄な空気と都会の匂いと水面のゆらぎのおだやかが心に残る瞬間であった。

私達が光を感知して眺めるとき、ある感情を伴っている。無論気分に従って世界が立ち現れる、ともいえるかもしれない。何にせよ、光とそれを見る私達の心のゆらぎは不可分である。

心のゆらぎを保存することはできないが、光のゆらぎを保存することはできる。

その光の恩寵を保存しようとする営為を感受しようとする意識の働きが、今もっとも身近で永続的に可能な魂の救済なのかもしれない。

そんな事を考える年明けだった。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?