【誰が通ひ路】小説伊勢物語 業平

誰が通ひ路

季節はめぐり、業平も十七歳の勢いづくとしごろとなり、正月には右近衛府将監(うこのえふしょうげん)として任官を果たしておりました。

この年より翌年にかけ、朝廷にとりましても業平にとりましても、思いも寄らぬ深刻な出来事が待ち受けておりますが、とまれ業平、位階は従六位上とけして高くはなくとも、親王の子としての気負いはいや増しております。

近衛府への出仕、公卿(くぎょう)の随身の役目のほかに宿直(とのい)と呼ばれる午後から夜にかけての務めも精勤しております。

業平の歌詠みとしての才覚は、折りあるごとに宮人(みやびと)たちの口にものぼり、その美しい容姿や振る舞いとともに、さすが平城帝の御血筋との囁きともなりました。

女人たちのあいだにおいても、噂は風にのり流れて参ります。

とはいえ業平は体軀(たいく)も優れ、弓術においても見惚れるばかりの強さと技を持っておりましたので、最初の任官が帝の警護をあずかる衛府であったのも、得心のいくことではありました。

このような業平ですから、通う先も一所(ひとところ)ではありませんでした。

ではありますが、地面の水がゆらゆらと立ち上る暑い季節となってからは、なぜか訪れる女人はひとりに限られて参ったのです。

簀子の高欄に背をもたれかけて、陽の落ちるのを待つ業平に、憲明はそれとなく進言いたします。

「……若君、お心を許された女人たちは等しく訪れなさいませぬと、思わぬ恨みも生まれます。家人たちもお心が離れたのかと案じます。このところの御様子では、五条の御方ばかりに……」

「そのようなことはない。憲明はわたしを蝶か蜂にしたいのか」

「……蝶も蜂も、花に恨まれずに甘い蜜を頂く知恵を持っておりますのに……」

「わかっておる。いまは五条が気になって仕方ないが、雨は京の都に等しく降る」

「さようでございます、等しく降るのが貴い雨でございます……」

五条の御方とは、藤原の血筋に連なるものの身分は高くはない傍流の末娘で、容姿はさほど上等ではないけれど、何しろ恋上手とでも申しましょうか、一度共寝をした男をとりこにする術を身につけておられました。

と申しますと、共寝の術などに特別のことがあるように思えますが、それとはいささか違います。

やはり御声でございました。

臥所(ふしど)の灯台ひとつ、その火影のなかに揺れる言葉は、さまざまな妄念や安らぎ、ときには波立ちをもたらすものです。それを確かに身につけておられた方なのです。

藤原の血筋というだけで、西洞院(にしのとういん)大路の五条に、それなりの邸を構えておられ、御方に仕える家人たちもすべてにおいて優れておられました。

なにより、男たちの訪れを伝える使用人や文使いのあしらい方が、御方のみならず、家人下人にいたるまで程よく行き届いておりました。

訪れを断るにしても、風情を損なわない扱いの出来るさまに、男たちは常になく心地良さを覚えるのです。

あたかも家人下々の女たちともども、目指す思いをひとつにしたかのようにも見えてきます。

憲明はこの家の盛り繁りを、貴人の訪問にすがりつくような、必死な心根でまとめ統(たば)ねられている、それは何とも気味悪いほどだと、いかにも悪しく申します。

業平もたしかに、この家の盛衰をあの御方ひとりが背負っておられるように思えてきて、ときに白々しい心地もしてくるのですが、それがまた痛ましくもけなげにも見えて参るのが不思議なほどで。

それに加えて、御方の臥所における御声でございます。その御声とは、大変明るくすずやかで、無邪気なほどきっぱりとしておりました。けして弱い花の囁きではなく、ときに鋭い棘をひそめる我の強い声音。

京の夏の暑苦しさ、寝苦しさは、単衣のみ身につけていても、内ふところに風を招き入れたい心地がいたします。

軽い衾(ふすま)を掛けて休んでいると、御方はさっと衾を取り払われて、童女のような高い声で甘えるように囁かれます。

「……その白いものもお取りくださいませ……生まれたままのお姿こそあが君さまに相応(ふさわ)しゅうございます」

灯台ひとつ、闇は深く、それならばそうさせていただく、とばかりに脱ぎ捨てます。

「ほら、そのおつむの烏帽子(えぼし)も」

と言われても、さすがに烏帽子を取るのは憚られます。頭頂部を晒すのは何よりも恥ずかしいことなのです。

これを取り去ると、我が身に流れる血や誇り、成人としての自尊の心のすべてが脇に置かれる心地になります。

いわば、角髪姿の童に戻るのも同然で、初冠の時以来、この感覚は日々大きくなって参りました。

烏帽子や冠を脱ぐ、というのは何かしら成人男子としての力を我が身から外すような気がして心もとなくなってしまう。

「おつむのものをお外しになられても、あが君さまの美しさに何の変わりがありましょう」

そこまで言われて業平は、仕方なくそっと外しました。闇があればこそ出来ること。

すると御方は、業平の頭部を胸に抱き寄せ、頭頂部を幼子のように愛しみ囁くのです。

「あれまあ、愛らしうございます……いくつものおつむをこのように胸に抱(いだ)きましたが、あが君さまのおつむは、他のどのおつむより愛らしうございます。このように、頰を寄せても寄せても……飽かず足りませぬ」

恥ずかしさと、恥ずかしさゆえに生まれる心地良さ、酔いにも似た甘え心、それらに重なるようにじわじわと滲みだしてくる妬心が、女人への荒々しいまでの執着となって燃えさかって参ります。

ああ、あなたはいくつの頭をこの柔らかな胸に抱かれたのか。その男たちは皆、素直に烏帽子を外したのか。

五条の御方を訪ねるたび、業平は頭のものを脱ぎます。いつしかそれが馴染むための儀式のようになりました。

むろん夜更けての訪れなので、灯台は一つか二つ。

灯台の芯を引き出せば炎は大きくなり、短くすれば闇の力はいや増します。

火芯を引き出したり短くしたりする、芯挟みを、業平は自らの手で動かして辺りを暗くし、そのうえで烏帽子を外すこともしばしばでした。

侍女を呼びつければ慣れた手つきで行いますが、業平は芯挟みを取り落としたり、油の中に芯を落として消してしまったりと、なかなか上手には行きません。

そのつど御方は、喉の奥のくぐもった声で、たまらなく無邪気に笑うのです。

程よい闇の中で、頭のものを外したときの爽快さと、なにか常ならぬことを成し遂げた満足は格別で、その格別の満足はその後に待ち受けている甘い時に繫がっていくのです。

業平はわざと火芯を油に落とし、あ、と声を上げて見せます。真の闇となっても、蔀(しとみ)の隙間よりかすかな明るみは入り込みます。侍女を呼ぼうとする御方の口を塞ぎ、ふたたびも三度(みたび)も搔き抱いてしまいます。

「……そのようなご無理をなさる方は、他には存じませぬ」

他には存じませぬ。

このひと言はまたしても、業平の妬心を掻き立てます。

「わたしが通わぬ夜は、どなたが参られるのか」

「わたくしのような女を訪れて下さる方など、あが君さま以外におられましょうや」

「そのような偽りは許さぬ」

「許されぬなら真実(まこと)を申し上げます。夜ごとの夢に立たれるかたは、ひいふうみい……」

指を折りながらまたしても、女童のように明るく笑われます。

「あが君さまは、なぜか夢に立ってくださりませぬ」

夢に立つのは、立つ者の思いの強さによります。これほどまでに思っても、まだ他の男には及ばないのか。

たしかに五条の邸(やしき)には、他の男の気配がそこかしこに蠢いておりました。

それをまた御方は隠そうとされず、家人たちも同じで、ところで君はいかがなされますか、と常に問われている気がする。

他の通い所とはまるで違うのです。

着るもの、寝所の敷物、几帳の帷(かたびら)や薫物(たきもの)さえ、真新しく整えた様子で訪れる者を迎える配慮こそ、都人(みやこびと)ならではの雅であり、その雅は女人の格を示してもいます。

けれどこの邸では違う、噓偽りで取りなすことをせず、女人の本性そのものを表すかに、家人すべてが有りのままに振る舞って見えるのです。

そのようであっても卑しさや鄙びた様子に見えないのは、心底に高貴なものが流れているのかも知れないと、業平はまたしても心を動かされ、女人の温かさを貴重なものに感じました。

わたしがそう感じるのだから、他の男たちも同じように思うのだろう。

業平はその想念にまみれ、あたかも他の男になった心地で、ふかふかとして昼間の暑さが残り漂うあたりに、目を凝らしてみるのでした。

するとどうしたことか、それまでの妬心が、灯台の細い炎が揺らぎ消えるごとく、静かにおさまっております。いっときのことと解ってはおりましても、そのおさまりは心地良く、また物足りなくもあるのです。妬心もまた、嫌いではないのだと。

「わたしを恋しう思うておられますか」

と業平が拗ねたように念押しすると、

「恋しう思います」

「他の訪れがあっても」

「そのように困らせますな」

またはぐらかされる。

「では別の問いにいたします。恋することがお好きか?」

「はい、他のなにより、甘葛(あまづら)の氷水で頂く水飯(すいはん)より、好きでございます」

業平は声を立てて笑う。そしてふたたび妬心に包まれました。

鶏が鳴くのに追われて、五条の邸を出た業平ですが、左京の高倉邸に着くわずか手前の路地で、不思議な音に立ち止まりました。

路地奥の土塀から、黒々と立ち上がる呉竹の繁み。大風に揺れるような、自らが風を生みだすような。

足を止めないではいられないほどの、天空を覆う群生の揺らぎに、業平は去年通った、そほ降る雨の女を思い出したのです。

時を待たず暑くなりそうな夏空に、雨雲ひとつありませんでしたが、呉竹のしなりが、雨の音を想わせたのでした。

母君のような、大きなお方でしたが、右京に通うことを止めてからの月日は、業平の背を一段と伸ばしたものの、あのお方には残酷な時間であったかもしれない、もともと問うこともならぬ歳の差でしたから、この一年の意味は大きく、足が遠のけば遠のくほどに、訪れ難くなってしまいました。

なのにいま、呉竹の風で思い出したのです。

そのとき業平は、夜ごと通っていた五条のお方を、数日だけでも訪れるのを止めようと、心に決めました。右京のそほ降る雨の女が、やさしく押しとどめた気がしたのです。

恋は追いかけるが負けですよ。

業平は、それから二晩、五条を訪れませんでした。

その二晩は、他の男が訪れている様子がしきりと浮かび苦しくてたまりませんでした。

そしてついに三晩目、耐えがたくなり歌を詠みました。

出でて来しあとだにいまだかはらじを

誰が通ひ路と今はなるらむ

わたしがあなたの邸を出てきたのはつい数日前、まだ足跡さえ残っているのではないでしょうか。その足跡は、どなたの通う路と今はなっているのでしょう。

この歌を五条に贈ろうか贈るまいかと迷い、やはり贈ってしまったのです。

--------------------書籍のお求めはこちら--------------------

楽天ブックスで購入する

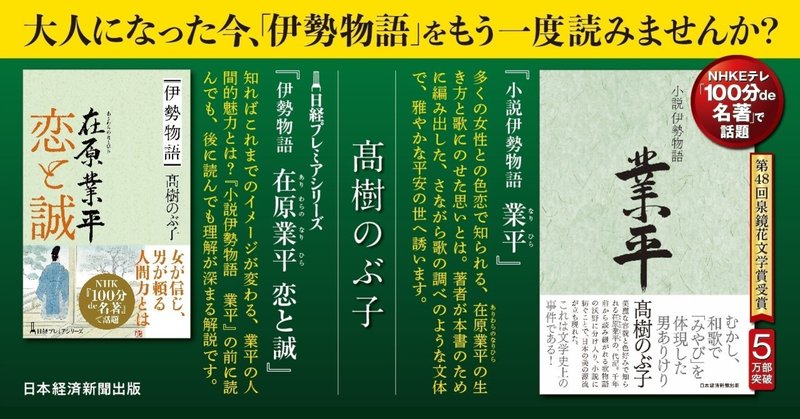

●『小説伊勢物語 業平』

https://books.rakuten.co.jp/rb/16306816/

●『伊勢物語 在原業平 恋と誠(日経プレミアシリーズ)』

https://books.rakuten.co.jp/rb/16449070/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?