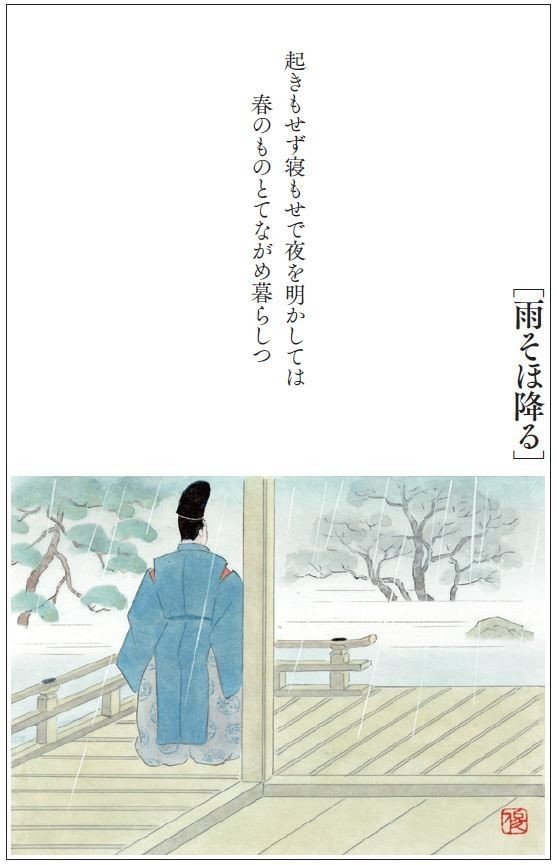

【雨そほ降る】小説伊勢物語 業平

雨そほ降る

朱雀大路より西は、大内裏から南に見下ろして右半分、ゆえに右京と呼ばれております。

唐の都を模して桓武帝がおつくりになった平安の都ではありますが、いまだ遷都のあとの年月も浅く、京の西には家々も少ないありさま、七条あたりまで下れば市などで賑わいもありますが、三条、四条あたりはまだ家並みも揃わず、閑散としております。

その一隅に築地をめぐらせた、あたりではいくらか整った屋敷が、このところの降り続く雨の下にひっそりしずまっておりました。

長雨でそこかしこ、築地から土が流れ出してはおりますが、檜垣柴垣より確かな家囲いに違いはございません、住まっている女人がけして卑しくないのが想像されます。

この家を夜更けて訪れた男がおります。

警護の供人を含めても四人ばかり、いかにも密(ひそ)やかな訪問と申せます。

門の外にて案内(あない)を請い、邸内に引き入れられてからは、供人たちに待つように命じました。

業平、このとき十六歳。初々しさは残しながらも、はや青年らしき丈たかき姿。粉となって降りかかる雨のせいで、しっとり和らいで見えます。

先に人をつかわして訪れを告げた折り、女主人に仕える人からの応えに、今宵はひとまずよろしいけれど、などの遠慮がちな躊躇いがうかがえて、他の訪問者のある身だとあらためて思いいたしました。

業平、いささかの痛みも伴います。

もとはといえば、誰それが足繁く通っておられる、いや、他の殿方も、などの、噓か誠か判らぬ噂。

それほどまでにすぐれた女人らしい、などの評判が春風に乗って業平に届いたのが始まりで、さてそのような良き人とは、果たしてどのような、という好色(すき)な心から始まっておりましたので。

業平の胸底で絡まった蔓草は、春日野で柴垣より垣間見た恋のようにはほどけてくれず、およそ年下の業平は強引にも、数度の逢瀬を重ね、またしても今宵の訪れとなったのです。

この西の京の女人が、業平の心をとりこにしたのは、明け方早くに蔀(しとみ)の隙間から差し入る光りを思わず受けとめ、白く浮き上がった面立ちを見てのことではありません。引いた眉よりいくらか下方に、元からの眉の抜きあとが浮いて見えるのも、けして興趣(きょうしゅ)のあるものではありません。

それらの外見では推し測れないほどの、優れたものが、たしかにあるのでした。

文の中を泳ぐ筆先や、その紙にたきこめた梅の香もすぐれて心に染みこみ、たちまち女人の声を蘇らせてしまいます。

筆や紙がなぜ声を蘇らせるのかと不思議な心地して、あらためて深く息を吸い吐き直してみるのですが、やはり綿毛のようなやわらかく捕まえどころのない声が、耳元に聞こえて参るのです。

中門廊から上り簀子を滑るように動き進めば、女童(めわらめ)が言いつけどおりに紙燭(しそく)を持ち寄り、業平の足元を照らします。

そのように教えられている理由を女童は知らぬはずですが、こうして照らせば建物の内が見えなくなるのです。灯りはそこに在るものを照らすのみならず、几帳やその奥を隠す役目もございました。

女童の制止も無視して業平は妻戸へと向かい、開けて廂(ひさし)に入ろうとして立ち止まり、

「御消息、お聞きいたしたく」

と念をいれ訊ねます。

もとよりそれに声はなく、女童の慌てぶりに笑みを浮かべながら強引にも妻戸の内に入り、

「どちらにおわしますか」

と声をかけます。三カ所の几帳の向こうに灯りが揺らめいているのです。

立ち尽くしておりますと、花模様の几帳の陰より、気配がございました。

女童の細い棒のような声が謡うように流れます。

「お待ちくださいませ」

その声でどこからか衣擦れの音がさらさら、ひたひたと寄ってきて、女童を連れ去りました。たちまち、一つの灯りを残してほかの灯りが消えます。その一つの灯りも、几帳の手前に動かされております。

これでその人の在りかが判りました。

業平は、手前の灯台が輝かせている几帳の裏の、逢いたい人の姿かたちを思い描きます。けれどすぐには窺(うかが)わず、膝をつき、かすかに流れくる香りを味わいました。

「……お待ちくださいませ……とのあの女童の声が、わたしの気持ちを掻き立てます……あの声は逸る心のわたしには、お待ちしておりました、と聞こえてしまうのです」

几帳の向こうから、含み笑んだ息が伝わり、やがて長い溜息に変わります。

この反応、業平には身体が揺らぐほどの酩酊(めいてい)をもたらします。拒まれているようで受け入れられてもいる溜息。声にならぬ息の余韻。

「そちらに参りましてもよろしいでしょうか」

たまらず業平が声を出します。

「……いましばらく……」

とあって、暗闇から数人の女があらわれると、女人の身支度を調える気配。

業平はまた、こうして待たされるひとときさえも、この女人が意図したじらしであろうかと思われて、またまた身体中の血が熱くなって参ります。思わず膝が動いてしまうありさま。

「お入りくださいませ」

の侍女の声を合図に人の気配が、退き波のように消えました。

「……またこうして参りました」

紫色のけぶる闇の中に、その人の影があります。小袿(こうちぎ)の赤い裾がぞろりと動きます。脇息(きょうそく)に寄りかかり両足を斜めに流している姿が、裾のかたちから見てとれました。

「お喉をうるおされましては」

そのかすかな声で、奥から灯りを添えた折敷(おしき)が運ばれてくる。

「……餅はお出し致しませぬ」

との声のあとで、またしても含み笑いが零(こぼ)れきて、その意味深さに業平は参ってしまいます。正式な婚姻とは別の逢瀬、三日夜餅などとは無縁の訪れだと、これもなじるような、求めるような、いえ突き放すような。

閉め忘れた妻戸より、薄い雨の気配が流れ込んできて、それが冷たくも暖かくもなく、ただひたすらゆるゆると甘いのです。

白湯を啜り、女人にも飲ませたくて小袿の中に手を差し伸べて引き寄せます。

女人はされるままに身体を傾けると、業平が差しだした器に口をつけました。

襟元から湿り気のある香りが立ちのぼります。

「良い香ですね。唐(から)ものですか」

「はい」

「……伽羅(きゃら)のほかにも麝香(じゃこう)の」

と業平は女人の首に顔を近づけて謎を解くふり。香の調合にも長けていて、あらためて上等な人と思われる。

良き人は自らの温もりや身体の匂いを知っていて、香を合わせるのです。

髪の色艶、長さは、この闇ではさだかには判らぬものの、肩の辺りで削いだ鬢(びん)の毛は、たっぷりと豊かで手に余るほどです。

横たわり、今宵は眠らずにこの人とあれこれ胸の内を話したい。それが赦される気がするのは、あきらかに業平より年上、そして人妻であるからで。

「……わたしの思いをお話したくて参りました」

「御歌のなかに、すべてございます……あらためて御歌をここで頂けるのですか」

といくらか拗ねたつぶやき。それも妙にきっぱりしている。

わたしの思い、などとあからさまに打ち出した業平……自らの歌が充分に伝わっているのを確かめようとなさってか、あるいはご自身の歌の素養を、今宵ここでお示しになろうとのお気持ちか。

わたくしを軽んじなさいませぬよう、という矜持の切れ端も、声の中に含まれているのです。

業平、いつもながらこの人は一筋縄ではいかぬ、情のかたちが見えにくい、けれどそのぶん、声に変化の力があるし、油断すれば見事に本音を鷲づかみにされそうだと、さらに魅入られてしまうのです。

「そうではありませぬ、あなたの傍らにて歌など詠みませぬ。歌は離れておりますから詠めます。ほれここに、あなたのお身体がございます。それなのになぜ歌など……」

若い業平、何事につけても逸る心をもてあまします。鷹狩りの折りも馬を走らすときも、先へ先へと、気持ちが飛び行くのです。

けれど今は、静かに語らねばならない宵だと、自らに言い聞かせました。

この女人からみれば、業平の葛藤が触れあう衣の近さゆえわかるのです。息の荒さで伝わります。

「……お話になりたいとは、どのようなお気持ちを」

と助け舟を差し出してもらえた業平、素直にその舟に乗りました。

「わたしの母君のことです」

「御母君」

とさすがに驚いた様子で、それでも落ち着いて業平の思いを引き寄せ、

「御母君とは、伊都さまのことでございますね……さて何事かおありで」

「京を離れたいと」

「京にはご都合の悪いわけが、おありなのですか」

「それがわからないのです」

桓武帝の皇女伊都内親王は、長く婚姻相手に恵まれませんでした。桓武帝の血筋でありながらこうした縁に薄かったのは、思い込みの強い気性が災いしたのか、それともご先祖様に御仏の心に反する行いがあったのか。

取りざたはあれこれございました。とは申せ、桓武帝の皇女は皇女、やがて相応のお相手が選ばれ、大宰府より赦し戻された阿保親王の妃となりました。

翌年業平を産んだものの、阿保親王とどれほどの親密さが続いたのか、はなはだ疑わしいところがありまして、阿保親王はすでに大宰府に配流のときより親しんだ妻も子もある身、九州の果てにて不遇のころ馴染んだ女人とくらべれば、皇女は有り難くとも心底馴染むには、いささか高すぎる人だったかも知れません。

そのせいか、この玉のような男児をひたすら愛で、慈しみました。西国の匂いと配流の汚名から、玉のような貴種男児を守りたかったとも思えます。

いま同じ衾(ふすま)の中にて睦(むつ)み合おうとする女人に、生母伊都内親王の話を持ちかけている業平は、自らの心細さがそうさせているとはいえ、やはり常なることとは思えず、なにやら女人に甘えている心地もしてきて申し訳なさがつのります。

とは申せ、業平にとりこの人よりほかに、こうした話が許される相手はおりません。

業平の初冠より幾年か前のこと、伊都内親王の母である藤原平子(ひらこ)と業平が、時をおなじくして病に伏したことがありました。伊都内親王にしてみれば、母君と大切なひとり子が、明日をも知れぬままに危ない命の淵を歩いている日々は、これ以上の心細さはなかったと思われます。

北山からたびたび祈祷師が呼ばれ、医師(くすし)からも幾種類もの煎じ薬を与えられました。

寒気が運んできた流行(はや)り病であった業平は、やがて熱も冷めて参りましたが、平子の方はまるで業平の身代わりのように薨(こう)じてしまわれたのでした。

「……わたしの身代わりとなって平子さまがお隠れになったと……母君は思い込まれました。わたしの熱が冷めて参りますにつれて、平子さまの胸の病は重くなられました……平子さまは自分を身代わりにして欲しいと、仏に祈っておられたとか……」

部屋の隅に置かれた灯台の芯が、流れ込んでくる湿った微風に揺らぎます。灯心を短く浸しているせいで、天井にも四隅の床にもひっそりと身を潜めている何者かが居る気配。風の化身か雨の幻か。

「平子さまの胸の御病のこと、耳にいたしておりましたが、あが君さまの流行り病のこと存じず、平子さまのお隠れのことのみ耳に届いておりました……」

この女人、業平が八歳の折りの出来事を覚えておられる。それを隠す様子もなく、御身の年齢のことも、業平に明らかになるのを承知で気にもかけられない。

業平はその真っ直ぐで深いゆとりのお気持ちに、親しさを越えて心を委ねてしまいたい情が、いまさらながら湧いて参ります。あが君さま、との耳元での声がなんとも心地良く。

「母君はそれほどまでに平子さまに深い思いを持たれておりました。わたしの方が祖母君の身代わりにあの世へ参った方が、母君は心安らかであったかも知れませぬ」

業平は甘えた声になる。女人は、その甘えを低い含み笑いで受けとめます。

「……自らをお産みになられた御母君、さらに自らがお産みになったお子……いずれも同じお心と執着をお持ちだと思われますが、あが君さまが、そのようにお感じになられるのは、御母君のお心を独り占めになさりたく、駄々子のようにお気持ちを放(はな)っておいでの証しでございましょう」

「駄々子とは」

「御母君を恋うるお姿が」

そのようなことがあろうか、と業平は自らの心の裡(うち)の様を眺め入ると、確かにそのような様子にも見えてきます。

けれど駄々子とはあまりな。

「一の乳母(めのと)はどなたさまでしたか」

「山吹と申す紀氏からの出で、その子は憲明と申して、わたしに仕えている。良く気の付く乳母親子で、山吹と憲明を見ていると、ときに羨ましくなります」

「伊都さまとあが君さま、そして乳母親子とではご身分が違いましょう。伊都さまはご自分のお乳でお育てできない方なのですから」

「わたしには母君のお気持ちがわからない。なぜ都から離れたいと思われるのか……わたしを疎ましく思われてのことか……問いかけてもお答えはなく、いつしか祖母君のお話になっております。そのたびにわたしは、生き残った自分が申し訳なく思えてきて」

「その折り耳にしましたのは、山階寺に御荘(みそう)など大変な御寄進をなさりましたとか。さすが桓武帝の御皇女伊都さまだと褒めるものもいますが……藤原のお寺にそれほどまでの御寄進に、どのようなわけがあろうかと訝る方々のお声も耳にしております」

息子たちに在原姓を頂くことで東宮となる意志のないことを早々に示した父阿保親王を、やはり母君は軽く思われているのか。風評に流れるほどの山階寺への寄進も、自らの出自を誇示するあまりかと、業平は哀れな心地さえして参るのです。

「雨は朝まで止みませぬ、明けてもこの雨では、鶏は鳴きませぬ。少しお休みなさいませ」

女人は母への複雑な思いが駆け巡る業平の胸の内を、そっと撫でつけるように囁きます。

「いや、こうしていたい。わたしは母君と添い寝をしている心地がする」

「なんと有り難きお言葉。ここは西の京、昼間は牛車も通りませぬ。そのような女に母君さまのお姿を重ねられるとは」

灯台の芯はいよいよ短く、紫の闇は揺れ、ひたと寄せている身体が母君のように思えてきて、この女人に叶うことも母君には叶わぬのだと、なにやら怒りにも似た、自らへの絶望と裏表の思慕の念に突き動かされ、単衣(ひとえ)のみの女人の身をひらき、自らを押し当てます。

身をよじり、なにごとか声のみであらがわれる様子に業平は、いや母君はこのようではないしあるはずもない、ここに在る身体はただ柔らかく薄絹の温かさで、押せば餅のようにくぼみ、退けば湯のように流れ出し追いかけてくる。

母君は父君と、このように睦まれたのであろうかと、それは安堵のような、それでいて妬けるような哀しみが追いかけてきて、業平の背や腰をさらに押して参ります。

「あが君さま……わたくしをお好きになさいませ……わたくしは曲水に落ちた杯……流れに浮いた花びら……」

業平はその言葉どおりに、浮かび流れる杯を想います。すると杯に灰色の花弁が落ちて参りました。女人の言葉は、わたしの胸の中と全身を、思い通りに動かしている……流れに浮いているのはこの身体だ……。

酩酊の、瞬時の襲来。

砕けたのは杯でも花弁でもなく、女人の身体も相変わらず柔らかな餅のままで、業平のみ瀬に打ちあたり壊れ果てておりました。

なんという敗北でありましょう。心地良い崩れでありましょう。

それからはもう、母君のことなど覚えず、灯台の灯りが消えたのも知らず、浅い眠りに落ちたのでした。

時は弥生の一日。

左京の高倉邸に戻った業平は、夜が明けても降り止まぬどころか、昨夜は霧雨であったのに昼どきには薄鈍色(うすにびいろ)の空から絶え間なく落ち始めた生暖かな雨を見上げ、夢のようなうつつのような、頼りない心地で過ごしております。

邸(やしき)に戻ってすぐに西の京に住む女人に、後朝(きぬぎぬ)の歌を書いたものの、その歌がいまひとつ気に入りませんでした。

思いが幾層にも重なり、どのような歌を詠んだとて正しくは伝わらない、かたちに添うだけの在りきたりの情の表れでは、どうにも済まされない心地がして来て、途中、筆を置いてしまいました。

そのとき業平は、溜息とともにこのようにも思いめぐらせたのです。

あの方はしきたりに従わぬ自分をふっくらとした笑いで赦してくださる大きさをお持ちのはず。いえいえ、赦してくださるかくださらないか、ためしてみたい。

若さゆえの驕りであり、迷いであります。さらに申せば、後朝のたよりに年若い自分の背伸びを見てとられそうで、それも面白くない。思いが胸から手へ、そして筆先へと流れていく中のどこかに、滞りが出来てしまっているのでした。

業平の中には、自らの力ではどうにもならぬ、組み敷くことのできないものが、いくつも横たわっております。

それがむくつけき悪しきものなら躊躇いもなく捨て去ることができますが、美しく神々しく、あまりに甘美ゆえ、叶わぬ焦りを疼痛(とうつう)のごとく感じているのです。

母君も西の京に住まう女も、さらにこの春の雨もです。

いずれもどうにもならぬほどの大きさ。それとも自分が小さく幼すぎるのか。

鶏は鳴きませぬが、はや卯の刻ちかく、お立ちを、と耳元で囁かれたときの、温かな胸元より転び出た盤双六の賽(さい)にも似た、やりきれぬうらめしさが、思いだされて参ります。

業平はこの疼痛を振り捨てたい心地で、南の簀子に出ました。

そこにも甘やかな雨。

白く膨らむ空より春雨は、しきりなく落ちて参りますが、業平の思いを流すほどの勢いはなく、ただ薄色の重だるい天の袋より、際限なく時をかけて業平に、憂いのしずくを落とし続けるつもりらしい。なんといまいましいこと。いっそ天の袋が裂けてしまえば良いのに。

そのいまいましさに耐えているうち、あろうことか、心底より素直に歌が湧き出て参りました。いまいましさとは別の情と言葉が、身内より溢れて参ったのです。

いそぎ書き付けます。

起きもせず寝もせで夜を明かしては

春のものとてながめ暮らしつ

おおよそ粟(あわ)立ち揺れる業平の心根とは別の、やわらかでやさしい、いくらか投げやりでもある歌となりました。

不思議なものです、言葉が出て参りますと、その言葉により、業平の全身が塗り変えられて参るのです。

こうした現象を業平は幾たびか経験しておりました。歌が薬になり自らをいやしてくれる、自らの歌により、新しい身に変えられて行く不思議とありがたさ。

業平は書き付けた歌を、あらためて詠みなおします。それはあの女人が自分に書かせたようにも思えて参ります。

昨夜わたしはあなたの傍で、起きているのか寝ているのか判らぬまま朝を迎えてしまいました。そほ降る雨のせいでしょうか、それともあなたが春の雨のようにわたしの中に入ってこられて、起きることも寝ることも叶わぬ甘い酔いで縛ってしまわれたのか。いまあなたから離れてもあの雨は、こうして空から、いえわたしの身内でも、降り続いております。春の雨とはこのように長く、いつまでも終わりのないものとは知っていましたが、切ないものですね。

深い息ののち業平は、その歌を文使いに持たせ、濡れるのもいとわず高欄にもたれておりました。白木は湿り春の匂いを立ちのぼらせます。

西の京の女(ひと)も同じ雨を眺めておられるに違いなく、そほ降る雨の女、母君のように深く高く、やわらかな御方、と呟きました。

--------------------書籍のお求めはこちら--------------------

楽天ブックスで購入する

●『小説伊勢物語 業平』

https://books.rakuten.co.jp/rb/16306816/

●『伊勢物語 在原業平 恋と誠(日経プレミアシリーズ)』

https://books.rakuten.co.jp/rb/16449070/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?