マイコンde学習しよう(基板編)

(注)現在基板販売の準備中です。(2024.1月現在)

販売開始については記事でお知らせしますが、現在の目標は2024.2月上旬です。

部品をそろえてみよう

マイコンを使った電子工作で最初につまづくのは回路設計と部品選定です。

マイコンの機能を一通り理解するには、マイコンの周辺回路について考え、部品を選ぶ必要がありますし、部品を載せる基板についても考えないといけません。

最初にマイコンの機能を学習するための基板を作ってみました。

回路図は下記です。

マイコンには+電源(VDD)とGNDを接続するピン、プログラム書き込み用ピン(UPDI)とリセットピン(RESET)、A/D変換時の基準電圧ピン(AVDD)があり、それ以外が信号入出力等にユーザーが自由に使えるピンになります。

スイッチ(SW1~3)とLED(LED1~3)は単純に信号の入出力を行っているだけです。

LEDに流す電流は最大定格を超えないように抵抗で制限します。

IC2(ADT7310)はSPI通信方式の温度センサで、IC3(ADT7410)はI2C通信方式の温度センサです。

温度センサから温度データをそれぞれの通信方式で受け取ります。

VR1の10k可変抵抗(ボリューム)は電源電圧を変化させてマイコンに入力し、A/D変換するためのものです。

抵抗R4とR5は電源電圧を半分に分圧してマイコンに入力し、VR1を変化させながら双方の電圧比較をするためのものです。

R6はVR1の出力電圧を(テスター等で)測るためにVR+ピンに出力する際の電流制限抵抗です。

VR7はDA変換した出力電圧を測るためにDA+ピンに出力する際の電流制限抵抗です。

リセット回路は入れていません。

部品表は下記です。

マイコン以外は秋月電子通商で購入可能です。

マイコンはデジキー、またはマルツパーツから購入可能です。

基板を用意しよう

回路図を参考に穴がたくさんあいたユニバーサル基板に部品表の部品を実装し配線してもいいのですが、初心者にはハードルが高いです。

基板の入手については、「マイコンde学習しよう(トレーニング基板の入手について)の記事を参照ください)

全部品実装基板と、マイコン(IC1)と温度センサ(IC2、IC3)のみ実装基板の2種類ありますので、注文の際はご指定ください。

どちらの基板もマイコンはICソケットに挿したものとなります。

現在頒布を中止しています。

申し訳ないですが、回路図を参考に自作して頂くか、レッスン記事を別回路設計の参考にしてください。

マイコンと温度センサのみ実装基板を購入した場合の注意点を述べます。

<組立上の注意>

・ LED1~LED3 は極性があります。基板上A のシルクがアノード、K のシルクがカソードです。LED の2 本のリード(足)のうち長いほうがアノードですので、シルクに合わせて挿入してください。

・ LED 挿入の際に、3mm 程度基板から浮かせることをお勧めします。写真ではマックエイトのTR-2-1 を使用しました。

・ R1~R3 は1kΩ、R4~R9 は10kΩです。間違えないでください。

・ C1~C4 には極性はないので方向性は問いません。

・ SW1~SW3 には極性はないので方向性は問いません。ボタンの色は動作に影響しませんが、一応部品表の通りとしてください。

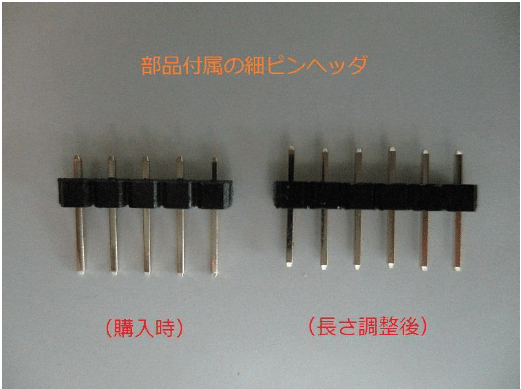

・ U1 は部品付属の細ピンヘッダを使用して半田付けしますが、ピンが長く出たほうを基板表から挿して半田付けしてから、短く出た細ピンヘッダに部品を半田付けしたほうが組み立てやすいと思います。

ただ、部品を挿した際に部品の穴からのピンの飛び出しがほとんどないので、細いラジオペンチ等をお持ちでしたら、長いほうを1mm 程押し込むことで短いほうがその分長くなり、部品側の半田付けがしやすくなります。

ピンヘッダが基板に対し斜めに付くと部品も傾いてしまうので、真っすぐになるように半田付けしてください。

細ピンヘッダは10 ピンが付属しますが、6,2,2,ピンに切り分けてそれぞれ相当する穴に半田付けしてください。

ここから先は

AVRマイコンde学習しよう AVR128DA28

AVRマイコンプログラミング入門用として、レッスン形式にまとめました。 マイコンの機能の理解にも役立ちます。 トレーニング用の基板頒布も行…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?