ATMEGAで学習しよう(基板編)

現在、基板は頒布しておりませんので、動作検証をされる場合は回路図と部品表をもとに自作してください。

外観

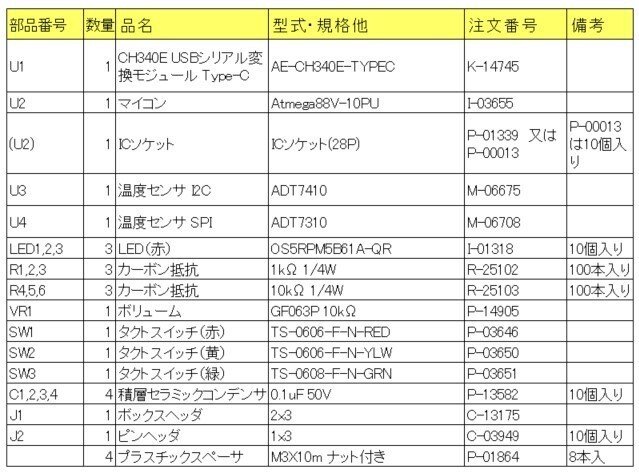

部品表

回路図

スイッチ(SW1~3)とLED(LED1~3)は単純に信号の入出力を行っているだけです。

LEDに流す電流は最大定格を超えないように抵抗で制限します。

U4(ADT7310)はSPI通信方式の温度センサで、U3(ADT7410)はI2C通信方式の温度センサです。

温度センサから温度データをそれぞれの通信方式で受け取ります。

VR1の10k可変抵抗(ボリューム)は電源電圧を変化させてマイコンに入力し、A/D変換するためのものです。

抵抗R4とR5は電源電圧を半分に分圧してマイコンに入力し、VR1を変化させながら双方の電圧比較をするためのものです。

R6はVR1の出力電圧を(テスター等で)測るためにVR+ピンに出力する際の電流制限抵抗です。

J1はプログラム書き込み用のコネクタです。

ISP方式で書き込みます。

リセット回路は入れていません。

<組立上の注意>

・ LED1~LED3 は極性があります。基板上A のシルクがアノード、K のシルクがカソードです。LED の2 本のリード(足)のうち長いほうがアノードですので、シルクに合わせて挿入して下さい。

・ LED 挿入の際に、3mm 程度基板から浮かせることをお勧めします。写真ではマックエイトのTR-2-1 を使用しました。

・ U2(マイコン)および(U2)(IC ソケット)は方向性があります。基板上シルクの凹みとU2、(U2)の凹みを合わせて下さい。

・ (U2)(IC ソケット)を先に基板に半田付けして下さい。U2(マイコン)はIC ソケットに挿します。

マイコンのピンが外に広がっている場合が多いので、机等にピンを押し付けて真っすぐにして下さい。

無理に挿すとピンが曲がったり折れたりする恐れがあります。

・ J1(ボックスヘッダ)には方向性があります。基板上シルクの切欠きと部品の切欠きを合わせて下さい。

・ R1~R3 は1kΩ、R4~R6 は10kΩです。間違えないで下さい。

・ C1~C4 には極性はないので方向性は問いません。

・ SW1~SW3 には極性はないので方向性は問いません。ボタンの色は動作に影響しませんが、一応部品表の通りとして下さい。

・ U1、U3、U4 は部品付属の細ピンヘッダを使用して半田付けしますが、ピンが長く出たほうを基板表から挿して半田付けしてから、短く出た細ピンヘッダに部品を半田付けしたほうが組み立てやすいと思います。ただ、部品を挿した際に部品の穴からのピンの飛び出しがほとんどないので、細いラジオペンチ等をお持ちでしたら、長いほうを1mm 程押し込むことで短いほうがその分長くなり、部品側の半田付けがしやすくなります。ピンヘッダが基板に対し斜めに付くと部品も傾いてしまうので、真っすぐになるように半田付けして下さい。(下記写真参照)

・ U3 の温度センサは、センサ上のPU と書かれたJ1,J2 のジャンパ・パターンをそれぞれはんだ付けでショートして下さい。(プルアップ抵抗を有効にする必要があります)

ここから先は

ATMEGAで学習しよう

AVRマイコンプログラミング入門用として、レッスン形式にまとめました。 マイコンの機能の理解にも役立ちます。 対象とするマイコンはATme…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?