社会科にもやもやしている方へ①~社会的見方・考え方ってなに?~

社会科的見方・考え方

今、教科における見方・考え方を育てることが重要視されています

一つ一つの教科でそれぞれ、見方・考え方を育てていきます

そして、子供たちが生きていくうえで必要なものを見る目を育てるのです

知っているようで知らない見方・考え方

社会科について説明します

主に5つ

学習指導要領によると、見方・考え方は主に5つ

前半の3つが、追究の視点

後半の2つが追求の方法と整理できそうです

追究の視点

位置や空間の広がり・・・地理的視点

時期や時間の経過・・・・歴史的視点

事象や人々の相互関連・・公民的視点

追究の方法

比較・分類・総合(特色)

国民(人々)生活と関連付け(意味)

実際の事例から

私の印象ですが、地理…5年生、歴史…6年生、公民…6年生

というようなイメージがあります

しかし、よく見てみると、小学校社会科では、3年生から一つの単元にミックスされて配置されています

例えば、4年生「地域の伝統と文化や地域の発展に尽くした先人の働き」

地理的に、どのような場所で、どのような工事が行われ

歴史的に、年表を生かしながら、どのくらい時間がかかって

公民的に、工事による環境の改善が人々の生活をどのくらい向上させたか

について学びます

そのために、

工事前と工事後の暮らしを比較しながら、(特色)

先人の功績が現代の暮らしにどのくらい役だったのかを考えます(意味)

こうして、うまくミックスさせながら、社会的見方・考え方を養うようにカリキュラムマネジメントがなされています

私たち教師が、これらの視点をもって授業を組み立てることが大切になります

教科書会社の工夫

これらを先生や子どもたちが意識できるように、教科書会社も工夫してくれています

例えば、歴史的視点を例にすると、

東京書籍では、ドラえもんのタイムマシン

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/shou/shakai/introduction/page01.html

教育出版では、子供たちの言葉

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/2020shou/shakai/category02/index.html

日本文教出版では、時計のイラスト+「時間」という言葉+博士のタイムマシン

https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/s-shakai/textbook/

になって表現されています

私のイメージ

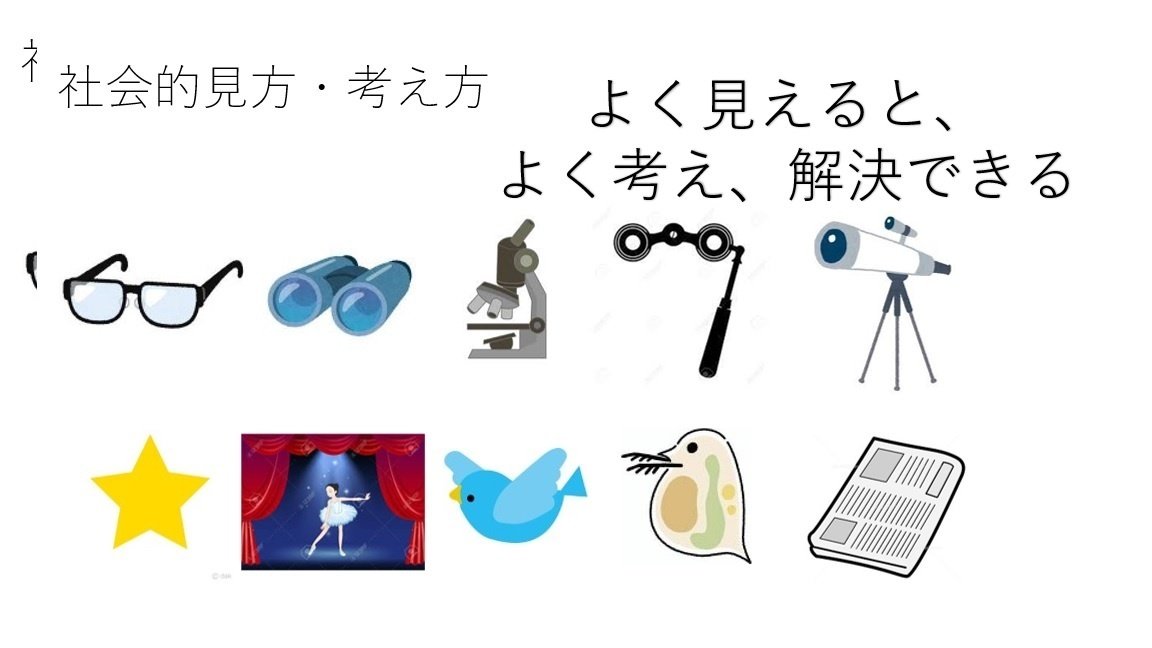

社会的な見方・考え方は、物を見るレンズだととらえています

例えば、星を見るなら望遠鏡

微生物を見るなら、顕微鏡

というように、社会的事象によって、どう見ればよく見え、わかって考えられるのか

子どもたちが経験としてもっておく必要があります

例えば、戦争が起きてしまったら、歴史的にはどんな問題があったのか、年表をさがそう

地理的な問題はどうか、地図を見てみよう

公民的に関係はどうだったのか、新聞を読んでみよう

など、視点をもって社会的事象を見ることができるかどうか、ということになります

このような子どもが育っていけば、多角的に社会的事象を見つめ、適切な判断力をもった人間を育成することができる、というわけです

明日は、具体的な授業方法を探ってみます

三浦健太朗

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?