死に慣れて、いいはずがないのに

初めて目の前に現れた津波は、波ではなく、巨大な水の塊だった。

その塊は、コンクリートの壁を乗り越え、暴力的な強さと勢いを持つ激流となって、町に流れ込んでいった。

直前までそこにあった生活の証し、家や店など町並みだったものが粉々に破壊され、木材のかけらや、捻じ曲がった金属片になりかわった。

そして、多くの人の命が奪われていった。

ついさっきまでいた場所。

現実感がわかないまま、カメラを回し続けた。

これは、記者になって3年目、突然、ひとり災害取材の最前線に放り出された私の記憶だ。

2011年3月11日、午後2時46分。

宮城県石巻市にある報道室に勤務していた私は、2日前に起きた震度4の地震の影響を、雄勝町という小さな港町で取材していた。50センチの津波、それでも養殖業などには手痛い被害が出ていた。

「助け合って復興したい」

そう話す養殖業者のインタビューを撮り終えたあとだった。

突然、巨大な地震と津波が襲い、私は孤立した――

「防災」で取材した家族が亡くなっていた

震災発生から数か月。

石巻市が主催する追悼式典で、ある取材先と再会した。震災の5か月前、2010年10月に取材した「防災シリーズ」企画でお世話になった町内会の人だ。

この町内会があった場所は、石巻市の中心部でも平地が広がる地域。津波で壊滅的な被害を受け、みんな散り散りに避難していて、顔を合わせることもなかった。

「ご無事だったんですね!」

久しぶりに役員の女性に再会し、その元気な姿に安堵して声をかけた私は、続く彼女のひと言に、打ちのめされた。

「取材の時、最後に回ったお宅、覚えてる?津波の時に家にいたご一家、働きに出ていた若いお父さん以外、皆さん亡くなられたのよ」

覚えている。

海から数百メートルという位置にある住宅街なのに、防災無線の音がはっきり聞こえない。だから、Eメールや電話の音声で無線の内容が確認できる取り組みを石巻市が始め、それを広めようと町内会が地域の家を回る様子を取材させてもらった。

確か、3軒目に訪れたその家で、対応してくれたのは朗らかなおじいさんと奥さまだった。携帯のメールの設定がよくわからないからと、町内会の人が電話番号を書いた紙を渡したところまで撮って、取材を終えた。

庭の入り口には幼い女の子がいた。ピースサインをして迎えてくれた記憶がある。その傍らには、まだ小さな赤ちゃんをおんぶしたお母さんがいた。

この時、私がカメラに収めた家族。その日常を、津波は奪っていたのだ。どう受け止めたらいいか、わからなかった。

しばらくして、後悔が襲ってきた。

「防災シリーズ」の取材だったのに、本当に課題を追及できていただろうか。

防災無線の音が全然聞き取れないこと。メールや電話が緊急時に本当に通じるか立証しきれていないのではという疑問。その時、追及すべきことを追及しきれずにいたのではないか。

私が追及できていたとしも、これだけの大災害で被害を防ぐことはできなかったのかもしれない。けれど、「防災シリーズ」で取材した家族が命を落としたということに、私は衝撃を受けた。

無責任な言葉に聞こえるかもしれないが、取材が甘かったのではないかと、後悔した。この町の出身ですらなく、ただ、仕事で半年程度暮らしただけの私が、後悔したり、苦しさを語ったりするなんておこがましいのかもしれない。被災地では、こうした後悔は、たくさんあるのかもしれない。けれど、この後悔は、今も私の心に深く刺さっている。

あまりに多くの人の命が失われる現場に居合わせてから、防災に対する私の考えは揺らぐことがなかった。凝り固まっていた、と言えるのかもしれない。

「守れるものはハードで守る。ソフトで守ろうとしても、人々の記憶は風化する」

どんな反対があろうと、高い防潮堤など、いわゆるハードで守れるものがあるなら、建設すべきだと思った。避難を中心にした人々の行動、いわゆるソフトで命を守るには、限界がある。

ソフトは必須だ。その重要性を否定するつもりはない。人々の行動が伴わなければ、犠牲は防げない。

けれど、人間は忘れる。いざという時、必ずしも訓練通りに動ける訳ではない。津波が予想される地域に戻るなと言われても、「津波てんでんこ」と言われても、大切な家族が、子どもが、親が、そこにいれば、助けに行く。近所のお年寄りの避難を手伝う。そうして命を落とした人の話を、たくさん聞いてきた。

「ここに住むさ。次の津波はまた1000年後だろ」

数え切れないほどの犠牲者が出た沿岸部の町で、ある住民の男性がこう答えた。石巻市が、一定程度の対策を取っても津波から守り切れないとして、住宅を再建しない地域に指定した場所だった。こうした回答を聞くたび、ハードで守るべきという自分の考えに間違いはないと、確信を深めていった。

でも、あれから10年が経ついま、私はこの考えが正しかったと、断言できないでいる――

津波が来る!高台はどこ?

揺れが始まったその瞬間のことは、今でも鮮明に覚えている。

取材していた養殖業者の作業小屋でお茶をごちそうになっていた。ガタガタっと小屋がきしむ。あ、震度4くらいあるかな。

道路に飛び出して、停めておいた報道室の車からカメラを取り出した。

最初の揺れが来てから、10秒もなかったように思う。カメラを回し始めると、揺れはどんどん大きくなった。

え、地面って、こんなに揺れるの?

あまりの大きさに立っていられなくなり、尻餅をつく。

目の前の地面が割れている。

割れているだけじゃない、獣の口のように、開いたり閉じたりしている。

その衝撃を撮ろうと、地面に座り込んだままの姿勢でズームしたが、体が揺れてなかなかピントが定まらない。

いったい、何分続いたのだろう。

3分か。5分か。いずれにしても数分程度だったのだろうが、揺れが収まるまで、かなり長い時間がかかったように感じていた。

養殖業者のお父さんが、駆け寄ってくる。

「絶対に津波が来る。早く逃げろ!」

その声に急かされて、避難しなくては、というスイッチが入った――

あの日、私がいた雄勝町。

人口4000人余りの、漁業と硯が特産の小さな町だ。

もともと独立した自治体だったが、平成の大合併で石巻市に併合された。

山々を深くえぐるように広がる細長い雄勝湾。その湾に沿って町があり、背後には山がそびえる。湾は深く、かつては台風の時の船の避難場所になっていたとも聞いた。

そんな町を、津波が襲った。

報道室で働く私は、いつも、ひとり車で移動していた。

車に飛び乗って、ドアをしめる。心臓が、バクバクと音を立てている。ハンドルを握った手が震えていた。反面、意外に頭は冴えていた、と思う。

雄勝町は、報道室があった石巻の中心部から車で最短40分。担当地域の中でも遠い場所で、それまで2回程度しか来たことがなかった。土地勘もない中、どこへ行けばいいというのか。

ここに来る時に通った石巻中心部とつながる道は、確か、割と平たんだった。危ない。

とにかく、高いところへ行こう。

思い出した。実は一度、道を間違えて港を通り過ぎていた。その時、道の先は坂道だった。高台につながっているはず…車のアクセルを踏んだ。

誤算だった。

いったんは上り坂だった道路は、突然、下り坂になり、目の前に別の浜が見えた。

まずい。慌ててUターンする。

よほど焦っていたのだろう、道路脇の低い鉄のポールに、思い切り車をぶつけてしまった。後ろのバンパーに穴が開いた。

これは叱られるな…と思ったが、今は、そんなことを考えている場合ではない。下り坂になる直前、右折して上へ向かう細い脇道があったはずだ。

そこに戻ると、今度こそ、さらに高い場所へたどり着くことができた。地元の人が集まっているのを見て、車を降りた。

そのうちの1人に

「ここって、大丈夫ですかね?」と尋ねた。

「雄勝の中でも高い場所だ。ここが沈んだら、雄勝全部が沈むよ。あきらめな」と言われた。

そうか…それならここで撮影しよう。

高台の中でも、少しでも高い場所に三脚を設置し、雄勝湾を撮り始めた。

「救助は無理だ」

撮影開始が先だったか、電話が先だったか、正直、もう覚えていない。

記憶が正しければ、携帯がなかなかつながらないことにしびれを切らし、高台にあった住宅で固定電話を借りた気がする。ただ、すでに固定電話は不通になっていた。

私の携帯は、災害時優先携帯に指定されていた。

仙台局の固定電話には全然つながらなかったが、同じく災害時優先電話だったデスクの携帯に電話してみたら、やっとつながった。

無事と高台への避難を報告し、代わる代わる電話に出てきた何人かの上司と会話した。

ある上司が、「柳澤、そこは大丈夫なのか!津波は来ないのか!」と聞いてきて、それはこっちが知りたいよ…と思いつつ、「ここがダメならどこでもダメ」という地元の人の説明を伝えた。

当初、雄勝湾の水面はとても静かだった。

波打つでもなく、小型船が普通に浮かんでいる。

撮影を始めて5分か10分か…ふと気付いた。

水面は静かなままだ。ただ、水位が異常なほど上がっている!

静かに水位を上げた湾の水は、ついに防潮堤を越えた。その瞬間、濁流となって町を襲った。家や店舗が水の力で持ち上げられ、町並みが、そのまま平行移動するかのように動いていた。

目の前で起きていることが現実なのか、信じられない思いでカメラを回し続けた。

狭い湾の奥の部分だ。水はすぐに渦巻き、流された町並みは砕かれ、だんだん、細かいがれきになっていった。

津波が一通り落ち着いたあと。ふと思い出して、携帯を見た。

あらゆる施設が押し流された後となれば当然かもしれないが、完全に圏外になっていた。

車に積んでいた衛星電話で、連絡を試みる。幸い、月1度の定期チェックのおかげでバッテリーは残っていた。

しかし、つながらない。携帯に登録してあるデスクや仙台局の固定電話に、順番に電話をかけ続ける。ようやくつながった時には、30分が経過していた。

とりあえず、現時点で無事だということを伝える。

それと同時に、町が全て流され、私たちも孤立している。救助を呼んで!と訴えた。

この時のデスクの言葉は、冷静だった。

「柳澤、東北の沿岸全体がやられている。雄勝だけじゃない。すぐの救助は無理だ。そこで、ちゃんと取材しろよ」

津波はどこまで…暗闇の恐怖

孤立していた。どこにも行くすべはなかった。

3月の石巻は寒い。雪がちらついていた。夕暮れも近い。

みんなで近くにあった廃材を集めた。それを燃やしてたき火とし、周りに集まって暖を取った。

日没ととともに、町は暗闇に飲み込まれていった。大規模な停電が起きているのだろう。いやそもそも、無事な街灯や建物なんてあるはずがない。

暗闇の中、雄勝湾を挟んだ対岸に、ぽつ、ぽつと灯りが見えた。あれは…きっと同じように高台に逃げた人が、たき火をしているんだ!

よかった、ほかにも生きている人たちがいるんだ。

同時に、暗闇は恐怖を連れてきた。

津波が押し寄せる轟音が、定期的に聞こえてくる。真っ暗なせいで、どこまで水面が上がっているのか、わからない。

唯一の情報源だったラジオは

「後から来る津波の方が高い場合があります」

と繰り返している。

水面の高さが確認できない暗闇の中で、恐怖と寒さが、私をじわじわと支配し始めていた。

車の中で目を閉じたら最後。迫り来る津波に気付かず、飲まれてしまうのではないか。一晩中、そんな恐怖で眠ることができなかった。

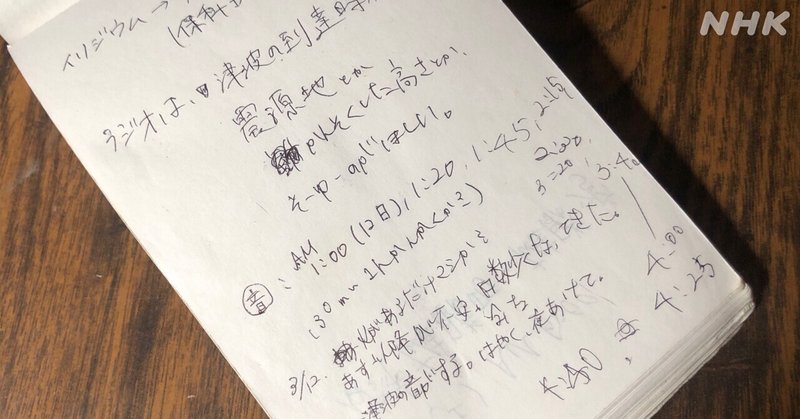

当時の私のメモ帳には、ぐちゃぐちゃな字で、津波が押し寄せる轟音が聞こえた時間が記録されている。

「AM1:00(12日)、1:20、1:45、2:15、2:30、3:20、3:40、4:00、4:25、4:40(30m~1hかんかくか?)」

そんな時、助けてくれたのは同じ高台に避難した住民の人たち。そして「ちゃんと取材しろよ」と冷静に釘を刺していた、あのデスクの言葉だった。

初めて目にする津波の威力。粉々に壊れていった町並みと、人々の日常。その現状に唖然としてた私は、記録し、伝えるという記者としての責任を思い出すことで、何とか気持ちを落ち着かせた。

こんな時に…と思いながらも、戸惑いがちにカメラを向けた私に対する地域の人たちの反応は、優しかった。インタビューにも応じてくれた。

けがでもしたのか、女性がまゆげの上に白いテープを貼っていた。津波にのまれたものの、斜面に生えていた木をつかんで何とか這い上がり、逃げ延びたのだと話してくれた。別の男性は、近くの浜に暮らしていた母が家ごと流された、と、ぽつりぽつりと話した。近所の人が目撃して、教えてくれたという。

みんな、冷静に見えた。泣き叫んだり、取り乱したりする人もいなかった。

ただ未曾有の災害を前に、起きたことを受け止めようとしていた。

たき火で暖を取る人たちを撮影した私の映像には、「危ないよ!」と声をかけてくれる人たちの様子が残っている。撮影に夢中で、たき火に近づきすぎた私を心配して声をかけてくれた。

地割れを撮影していた時の映像にも、後で聞くと「危ないよ!」と叫ぶ声が入っていた。やはり地震の直前まで取材していた養殖業者のお父さんの声だった。撮影中の私のすぐ側に電柱があり、大揺れの中で倒れたら危ないと思って声をかけてくれたということを、後日、雑談の中で知った。

未曾有の大地震と大津波が故郷の町を襲い、これからどうなるかすらわからない。そんな状況なのに、彼らは、いわばよそ者の私を心配してくれた。

本当に地域の人に支えてもらった。

がれきをかきわけ、食料を探しに

避難した高台にはいくつか住宅があり、住民のかたが自宅にある食べ物を分けてくれた。ただ、無限にある訳ではない。同じ場所に避難していた住民のうち何人かは、高台から降りて別の地区へ家族を探しに行ったが、それでも20人から30人が高台にとどまっていた。

最優先の課題は、水だった。

夜が明けたあと、壊滅した町はがれきだらけだったが、水は引いていた。ただ大津波警報は、まだ継続していた。

高台に、市の職員が2リットルのペットボトルを1本、持ってきた。湾の対岸にあった市の総合支所(かつての雄勝町役場)から、ここまで歩いてきたという。おそらく、1~2時間はかかっただろう。そのペットボトルが、貴重な飲み水だった。その1本の水を、ペットボトルのフタを使って少しずつ回し飲みする。

一緒に避難していた人が連れていた大型犬にも、同じように水をあげていた。

「いいっちゃ。犬だってのど渇くよね」

と、誰かが声をかけていたことを覚えている。

いつまで、この生活が続くんだろう。

先が見えない、情報がないという恐怖は、考えていた以上にストレスを高めた。

地元の人たちの行動は素早かった。

雄勝には、わき水が出るところがあるという。同じ高台に避難していた若い男性たちが、水を持ってくると言って、タンクを持って出かけていった。これも一度、津波で壊滅した町に降り、歩いて40分はかかる場所だ。

高台に残った私は、声をかけてくれたご夫婦とともに食べ物を探しに高台を降りた。まだ、大津波警報は出たままだったので、原則論からすればNGな行動だったかもしれない。でも、警報を気にする人はいなかった。食べ物や水の確保が、命に関わる喫緊の課題だったからだ。

高台から降りる坂道の途中、養殖に使う小型の船が打ち上げられ、道路をふさいでいた。カーブミラーは大きく傾き、養殖されていたホタテが、ロープごとひっかかっていた。

海際まで降りて、食料を探す。

津波で全てが破壊されたが、食べ物だけは豊富にあった。雄勝湾は、ホタテやカキの養殖をしていたからだ。津波で打ち上げられたホタテやカキが、あちらこちらに転がっていた。銀ザケの養殖も盛んで、まだ水が残っていた浅瀬で、パシャパシャと飛び跳ねている様子も見かけた。

ホタテやカキを拾い集めた。ホタテはすぐに痛んでしまうが、カキは、水揚げされた状態でも数日生き続けるらしい。ということで、その日の夕食は、ホタテがメインだった。

誰かが浅瀬で生きていた銀ザケを捕まえてきて、偶然、その高台にいた近くの旅館の料理長が銀ザケのホイル焼きを作ってくれた。思い返せば、そのあと数か月の食事の中で、一番、恵まれていたかもしれない。

3日目、ついに高台を降りることに

3日目の朝。

大津波警報が解除されたことを受けて、高台から降りることを決めた。それまで一緒に避難していた家族の多くが、高台を降りて自分が元々住んでいた地区や石巻市を目指すと決めたことも、決断を後押しした。

よそ者である私がひとり、高台に残っていても仕方ない。それに、大きな揺れ、津波、その後の避難生活を映した手元にある映像を、一刻も早く放送に出したかった。デスクにも衛星電話でそう伝え、了承を得た。

高台を降り、みんなで石巻中心部へつながる道を目指す。雄勝から別の地域につながる道は全部で3本あったが、うち2本は津波で使えないと、これまで高台に出入りした人から聞いた話でわかっていた。残る1本は、山の中をうねうねと通る林道だ。普段は冬季閉鎖で通れないが、みんな、その山道を歩いて石巻へ出ているという。

大量のがれきをよけ、時に乗り越えながら進む。

ひと言で「がれき」といっても、それは、元々は生活の一部だったものだ。家を支えていたはずの木の柱。泥にまみれた布団。割れたマグカップ。

本当に、町が破壊されてしまったんだ、と呆然とした。

カメラを回しつつ歩いていると、何度かすれ違った人に声をかけられた。

「どこのテレビだ?」

NHKです、と答えると、毎回こんな言葉が返ってきた。

「この雄勝の惨状を伝えてくれ。頼む」

津波が押し寄せたあと、雄勝は携帯が完全に圏外になっていた。電話も通じず、SNSで情報を確認することもできない。この町の現状が伝わっているのか?支援は届くのか?置き去りにされるのではないか?みな、不安だったと思う。

この映像を持って帰って放送に出せば、雄勝の惨状は伝わる。

伝える手段を持っていることの責任の重さを、痛感した瞬間だった。

出発の朝、一緒に食料を探しに行ったご夫婦がぽつり、ぽつりと話した言葉が心に残った。

「命は助かったけど、それが良かったのか悪かったのか、わからない」

これから、長く遠い復興への道のりが待っている。見通しすらつかないこの先への戸惑いがにじみ出ていた。

雄勝の町が復興するまで、取材し続けよう。

命を救ってもらったこの町に、私がこだわりつづける理由になった言葉でもある。

確信が持てなくなってしまった

少しずつ、津波の被害から立ち直ろうとしていた雄勝の町。

住まいの復興方針をめぐって、住民の考えが割れていた。住宅地を現地で再建するか、高台移転するか、そして防潮堤を作るかどうかでだ。

行政が示したのは、防潮堤と高台移転、いわば、二重のハードで命を守る方法だった。

反対意見は根強かった。事前に希望が出た分の住宅地しか用意されない高台移転では、かつてのような中心部の再建は到底、望めない。すでに深刻だった人口流出が、さらに加速してしまう。それに雄勝町の中心部に建設が予定されていた防潮堤は9.7mと高く、建設されれば、かつて住宅街があった場所からは海は一切見えなくなる。巨大な防潮堤を作ったところで、次の津波に耐え切れるかもわからない。そんな意見も相次いでいた。

何度も取材させてもらった住民グループのリーダーの若者の部屋で、地図を見ながら議論した。人が戻らなければ町は死んでしまう。高台移転ではなく、現地で住宅地を再建すべきだ。そう繰り返すリーダーと、町の規模が小さくなっても、命を守ることをできるだけ優先させるべきだ、と考える私の議論は、いつも平行線だった。

あまりに多くの人が命を落とした。それに対して、責任を感じていた。後悔もしていた。だからこそ、厳重なハードで命を守ることこそが、この災害で亡くなった人たちに、少しでも報いることになると考えていた。

あれから10年。

雄勝の住宅地は高台移転で統一され、中心部には高い防潮堤が建設された。

このところ、しばらく雄勝を訪れることができずにいたが、知り合いの話に衝撃を受けた。防潮堤に大反対していた、地元の硯組合の男性が、雄勝を出て行ったというのだ。

被災して人が激減した町に踏みとどまり、仮設商店街の店舗をまとめ、ボランティアの受け入れにも積極的に関わってきた男性だった。雄勝に行けば、必ず仮設商店街の硯組合か隣の工場にいて、話し相手になってくれた。残された雄勝のコミュニティにとって、欠かせない人だった。

けれど、彼はいま、雄勝にはいない。

東京電力福島第一原発の復興作業員として、福島に住んでいるという。

彼の口癖は、「防潮堤が完成したら、俺はこの町を出て行くから」だった。

それを、実行していた。

住宅は高台移転させ、防潮堤も建てる。ハードで、できるだけ人の命を守る。これに固執した私の姿勢は、間違っていたのだろうか。

10年がたったいま、以前ほどの確信が持てずにいる。

ニュースにならなくても

震災のこと、雄勝のことを考えると、苦しくなる時がある。

薄暗い曇天やちらつく雪、10年前の3月11日と似た天候になると、動悸が激しくなることもある。水、特に、波に対する恐怖心は確実に増した。

それでも、私は石巻が好きだし、雄勝が好きだ。“里帰り”で訪れた雄勝の町で、知り合いに会うとほっとする。

人は強い、と感じることも、たくさんある。

簡単には想像もつかないような苦しさの中で、一歩一歩、前を向いて立ち上がろうとする人たちの姿を見てきたし、それに勇気づけられてきた。

津波の直前まで取材していた養殖業者のお父さん。地震のあと、カメラを回していた私に、「絶対に津波が来る、逃げろ」と避難のきっかけをくれた命の恩人だ。

自分は船を守るため係留するから先に行けと、促してくれた。しかし、彼の予想を超える規模で襲った津波で、守ろうとした船は流された。結局、津波をきっかけに、養殖業を引退した。

その後、挨拶に伺った際、高齢にも関わらず、パソコンのインストラクターとして働くため、新たな勉強を始めたと、生き生きと話してくれた。

浜に残り、地域を立て直すことを決めた漁業者の男性。地域のリーダーでもあった彼を、震災の発生から5年ほど経ってから訪ねた。仮設住宅から出て、復興住宅に入った男性に久しぶりに会って顔を見た瞬間、驚いた。顔つきが、雰囲気が、明らかに柔らかくなっていたからだ。

家を再建する、住まいを手に入れるということは、こういうことなのか。

言葉の端々から、「仮設」でない、生活の拠点を手に入れたことへの安心感がにじみ出ていた。

高台でお世話になったご夫婦。その後、夫の隆一さんがガンになり、他界した。

震災後の厳しい医療体制の中で、どう治療に向き合うかご夫婦で悩み、最後は仮設住宅での在宅医療を選んだ。

お葬式での隆一さんの顔は、とても穏やかだった。

妻の浩子さんは、夫の病気を機にスーパーの酒屋で働き始め、看病をしながら仕事を続けた。何度か仕事場にも会いにいったが、楽しそうに接客をしていたのが印象に残っている。最近は、1歳になる孫がかわいくて仕方ないらしい。コロナの拡大でなかなか会えないが、ビデオ通話でおしゃべりしてくれるという。

ひとつひとつの出来事は、ニュースとして取り上げることができたものばかりではない。ただ、いわゆるニュース性というものがなくても、私は、石巻の人たちが、雄勝の人たちが歩んできた道のりを、生活のかけらを、少しでも記録に残したかった。

その一心から、この記事を書いている。

私はいま、人が殺される場所にいる

いま、私は雄勝から遠く離れた中東にいる。2018年の夏から、エジプトのカイロ支局に赴任したからだ。

担当する地域には、シリアやリビア、ソマリアなど、紛争が続く地域が含まれる。

どこで爆撃があり、仕掛け爆弾が爆発し、何人が亡くなった。そんなニュースを日々、追いかけている。

攻撃に巻き込まれる市民に、年齢も性別も関係ない。あまりに多くの人たちが、人為的に殺され、亡くなっていく。

被災地では丁寧に追いかけていたはずの死が、当たり前になりすぎて、どう向き合ったらいいのか、わからなくなることがある。ニュースにすることで、何かが変わるのだろうかと、暗い気持ちになることもある。

毎月11日、時間を見つけて1分程度、黙祷する。

被災地にいた時からの習慣だ。

目を閉じると、揺れる地面、何かが電柱にあたるカーンカーンという金属音、津波が押し寄せる時の轟音がよみがえる。

生活のかけらが詰まったガレキの山や、土台だけになった家の跡。そしてめちゃくちゃになった故郷で、それでも強く生きようとする人たちの姿も。

再び目を開けた時には、少し、気持ちが落ち着いている。

ひとつひとつを、愚直に、丁寧に伝えていくしかない。

「私より、もっとひどい経験をしている人が、他にいるから」

「大切な人を失くす痛みには、もう慣れてしまった。これが、私たちの日常だ」

10年に及ぶ凄惨な内戦を経験してきたシリアの人たちから、時折、聞く言葉だ。淡々と話すその様子は、かつて被災地で取材した人たちの姿と重なる。

悲しみは、比べるものではないし、その痛みは、慣れるものではない。

ひと1人の命に、重いも軽いもないはずだ。

だから、こんな言葉を淡々と話す人たちが、いていいはずがない。

すべてを伝え切ることなんて、できないかもしれない。

でも、伝えないより、はるかにいい。

誰かが何かを始めて、それが、何かを変えていく一歩になるかもしれない。

そう信じて、今日も取材に向かっている。

柳澤 あゆみ カイロ支局

2008年入局。初任地は秋田局、3年目に赴任した石巻報道室で経験した東日本大震災が、記者としてのターニングポイントに。その後、仙台局、国際部を経て、カイロ支局。NHKでは女性として初の中東特派員で、この地域で女性たちが直面する課題にこだわって取材している。日本に帰ったら雄勝に里帰りして、この町が誇る「雄勝法印神楽」を見つつ、周辺の温泉巡りと美味しい魚を堪能したい。