そこでしか言えない”すごい”を届ける、潜水アナウンサーの極意

静岡局アナウンサーの望月豊です。

みなさんは、“潜水アナウンサー”をご存じでしょうか。読んで字のごとく、潜ってリポートするアナウンサーのことで、NHKには研修生も含めると10人の潜水アナウンサーがいます。

私は、そのうちの一人として25年、国内外の海や川で水中リポートを続けてきました。

「人がなかなか入ることができない水中世界の臨場感を、自分のことばで伝える」

私はその経験と感動の虜となって、夢中でこの仕事を続けてきました。

今回は、そんな “潜水アナウンサー”について私の体験を通してご紹介します。

▼そもそも潜水アナって 水中でどうやってしゃべっている?

“潜水”というと、レジャーダイビングで使うレギュレーターを口にくわえている姿を想像されるかもしれません。でも、もちろん水中では口の中に水が入ってしまうので話すことができません。

そこで、使うのが「フルフェイスマスク」です。

顔をすっぽり覆う密閉されたマスクの中は空気で満たされ、レギュレーターをくわえなくても呼吸できるので、明瞭に話すことができます。

口元にはマイクがついていて、ケーブルでICレコーダーとつながっています。

これ、実はNHK独自のもの。

フルフェイスマスクは、もともと水中作業の現場などで使われ、市販されていますが、NHKはこれに改良を加え、マイクを取り付けて音声を収録できるようにしたんです。

この独自のフルフェイスマスクが私たちNHK潜水アナウンサーのアイデンティティになっています。

▼潜水アナウンサーとの出会い

私が水中リポートなるものを初めて見たのは、小学生のころ。

静岡県清水町の清流・柿田川からの中継です。作家の立松和平さんが、水中リポーターの須賀潮美さんと掛け合っていました。

アニメの中でロボットに搭乗する人がかぶっているようなヘルメット姿。

“シュー、ゴボゴボゴボ”という聞きなれない音。

(それが呼吸音であることすら、わかりませんでした)

川底に湧き出る富士山の伏流水やきれいな水草。

東京のスタジオと掛け合いながら水中でリポートする光景が、とても印象的でした。

それから10数年後の1999年。

NHKに入局して1年目の冬、再び水中リポートとの出会いが…。

当時千葉放送局にいた飯田紀久夫アナウンサーが、アナウンス室の細田史雄アナウンサーのサポートを受けて潜水中継を行ったという報告を見つけました。

「NHKにも水中リポーターがいるのか!!!」

そのときの衝撃はいまだに忘れません。

記憶の底にあった、あの柿田川の水中リポートがよみがえってきました。当時はスポーツ志望のアナウンサーが多く、自分はどんなアナウンサーになりたいのかと考えていた最中。

「これだ!」と、思いました。

すぐに細田アナに連絡。

相当前のめりな問い合わせに、はじめはやや引いていた気がしますが、潜水アナウンサーに関心を持つ後輩が珍しかったのか、とても丁寧に教えてくれました。そして、「潜水取材班」というカメラマンを中心としたチームがNHKにあることを知ったのです。

▼地獄の入門研修

およそ60年の歴史を持つNHK潜水取材班は、約100人が所属しています。

潜水取材班に入るにあたり、まず受けたのは面談です。

相手は細田アナやカメラマン。一番重視されたのは「やる気」と「人間性」です。命に関わる仕事なので、「覚悟はあるのか」「仲間になれるのか」が問われるのです。

「体力は最低限あればよし」…といいつつ500mの泳力測定を経て、ようやくあこがれの研修に参加することになりました。

NHK潜水取材班は、発足以来、死亡事故ゼロを継続している世界的にも珍しい潜水団体です。その礎となっているのが、「潜水研修」。

入ったばかりの新人は、その研修の第一歩として入門研修を3回受け、徹底的に体力や技術を鍛えて、ようやく現場で潜れるようになります。半世紀前からほとんど変わっていないその内容は、よく「地獄」と形容されます。

地獄の研修内容を一部紹介しましょう。

100m、500mダッシュ

(マスクとフィンでとにかく泳ぎこみ)

すべての機材を装着してのダッシュ

(空気がなくなって水面を泳ぐことを想定)

5キロのおもりを持って10分間の立ち泳ぎ

(通称「地獄鍋」)

全装備遊泳

(水中でマスクが外れてしまった状況を想定して、顔を水につけながら全装備で遊泳。通称「地獄旅」)

すべてにタイムや検定基準が設定されていて、これをクリアしないと卒業できません。

一見、体力強化の訓練のように思われますが、それ以上に大きな目的が、フィンを体の一部として使えるようにすることです。

フィンは動くためにも止まっているためにも大事な道具。

自在に動けなければ、産卵や捕獲など生き物の生態の一瞬を逃してしまうかもしれません。その一方で、リポート中は海の中が少しくらいうねっていても、姿勢を安定させなければなりません。

どんなときにも、繊細なフィンワークが必要となってくるのです。

高校のときに水泳部だった私は泳ぎには自信があったのですが、いざフィンをはいてみると勝手がまるで違います。水泳のキックではフィンが全然しならないのです。

フィンは、しならせることで推進力を得られますが、しならなければただの板。抵抗にしかなりません。初めての10分間の立ち泳ぎ(地獄鍋)は1分くらいしか泳げず、途方に暮れた覚えがあります。

「クロールが速くてもフィンをはいたら全然泳げない」というのは、新人“あるある”です。

意気込んで参加したのに全く泳げず困惑気味。

▼フルフェイスマスクの難しさ

なんとか3回の入門研修を卒業することができ、いよいよ先輩たちの研修に合流します。

潜水取材班は、毎年みんなで東京・伊豆大島に1週間泊まり込み、昼間は海洋実習、夜は座学や、実習で撮影した映像やリポートを講評し合うなど、濃密な時間を過ごします。

潜水アナウンサーとして実践的な内容を学び始めるために、私はここで初めて、フルフェイスマスクを手にしました。

何度も言いますが、独自のフルフェイスマスクはNHK潜水アナウンサーのアイデンティティ!

実際に手にしたときは、思わずニヤニヤして、先輩カメラマンにからかわれてしまいました。あこがれに一歩近づいた気がして本当に感動したものです。

しかし、いざ使ってみると、なんだか思っていたのと違います。

はじめこそ見た目のカッコよさ(マスクをつけている自分をそう思っていた)で高揚していましたが、それも一段落すると、なぜか“息苦しい”のです。

フルフェイスマスクの中は、タンクから入ってくる空気以外に、自分が吐いた空気も混ざります。そのため呼吸が乱れると、二酸化炭素の割合が増して息苦しくなります。

その他にも、装着中は大きなストレスがかかります。

フルフェイスマスクの中は空気で満たされているので、空気の消費が早く、水中にいられる時間は通常のマスクより短くなります。リポートできる時間が限られているというのは大きなプレッシャーです。

さらに、フルフェイスマスクは5つのストラップでしっかり固定されていて顔に密着しています。そのため、陸上で装着した時点でタンク内の空気の消費が始まります。逆に空気がなくなって水面に浮上したとしても、マスクごと外さなければ外の空気は吸えません。

水中で外すこともできないので、マスクの中が曇ったら何も見えないまま潜り続けなければならないのです。だから、潜る前に曇り止めを入念に行います。汗も大敵です。

▼頭の中は大忙し

そもそも水中リポートは、想像以上に考えなければならないことがたくさんありました。

・どこへ行って、何をしゃべるのか?

・自分はどういう動きをするのか?

・お目当ての生き物がいなければ、代わりに何を伝えるのか?

・岸や船から現場までのルートは?

・行って戻って空気はもつのか?

もう頭の中は段取りでいっぱい。

「カッコいい」という思いだけでは水中リポートはできないのです。

こうしたさまざまなストレスは不安につながり、不安は呼吸に如実に表れます。

しかも、水中リポートのやっかいなところは、この呼吸が音として収録されるところです。

「いま、ハアハア、私は、ハアハア、伊豆大島の、ハアハア、

水深、ハアハア、6m付近にいます、ハアハア」

呼吸音がせわしなくうるさいうえ、ことばも途切れ途切れになって、とても放送できるようなものではありません。

そして、驚くくらいわかりやすく、空気は無情に減っていきます。

まさに悪循環。

ただ焦っているだけで、結局何をリポートしたかったのか自分でもわからないまま終わり、怒られることもしょっちゅうありました。

【そこから25年経った私のつぶやき】

水中リポートは、いわば“演出”です。

ニュース現場からの記者の立ちリポに臨場感があるのと同じように、水中リポートは、景色が明らかに変わるし呼吸音が独特なので、演出としては非常に効果的です。

そのうえで、現場の実感や心の動き(=感動)をどう表現するかが潜水アナウンサーの腕の見せどころです。

産卵や捕食など生き物たちが織りなす一瞬の感動をどう“ことば”にするのか。しかし新人のうちは、水中で落ち着いて話す、という当たり前のことすら、なかなか難しいのです…。

▼水中はすべてがスローモーション

悪循環に陥らないよう、水中ではとにかく落ち着くことが大前提。

これを体現したかのような、「水中はすべてがスローモーション」ということばを大先輩の細田アナから教わりました。いわば潜水アナウンサーの極意のようなものです。

例えば、話し方。

水中リポートは呼吸が「シュー、ゴボゴボゴボ」と聞こえてきます。なので、きちんと間を取らないと呼吸音と声が重なってしまい、聞こえにくくなります。

つぎに、動き方。

はじめのうちはどうしてもバタバタしてしまいます。しかし、余計な動きは空気の消費を早めるだけです。

水中では手はまず使わないし、適正な浮力を得られていれば足を使わずとも浮いていられます。動きも基本はゆっくり。そうすれば、慌てて砂を巻き上げたり、サンゴなどに触れたりする心配もありません。

そして、カメラマンを待つことも大切です。

生き物を発見すると、どうしても急いで紹介したくなります。しかし、自分だけ話しだしても、映像とコメントが合わなければ、独りよがりのリポートになってしまいます。重いカメラを持つカメラマンは自分よりもっとスローモーション。まずはカメラマンに生き物を示して、撮りやすい位置に誘い、体勢を整えてピントが合うまで待つのです。

▼ついに、初の水中リポート!

そうして何とか潜水アナウンサーとしてのスキルを身に付け、初めて水中リポートをしたのは25年前。今でもその喜びをありありと思い出します。

場所は初任地・富山で、海底から湧き出る北アルプスの雪解け水についてでした。

当時はまだ、地方のアナウンサーが水中リポートを提案して全国放送した例はありませんでした。やっとの思いでこぎつけたロケ。細田アナにもサポートで参加してもらい、万全の態勢で臨みます。

しかし、ロケ当日の天気はあいにくで、うねりも入り、厳しいコンディション。潜ってみると、透明度もよくありません。

それでも、海底に近づくと、もやもやとしたゆらめきが。湧き水です。海中では真水は塩分濃度の違いから陽炎のように見えます。海が荒れないうちに、空気がなくならないうちに、収録しなければなりません。

砂を巻き上げると濁ってしばらく見えなくなってしまうので、そーっと近づきます。

いよいよ撮影です。

うねりに対して姿勢が安定するよう海底にひざ立ちし、リポートをスタート。

話しながら湧き水のあたりを手で示し、カメラの邪魔にならないよう手を引きました。

すると、カメラマンから「ちょっと待て/そのまま手を当てていろ」と合図が。もう一度手を当てて、そのままにしていると今度は「OK」のサイン。私がはめていた白いグローブが背景にあった方が、湧き水のゆらめきがわかりやすいというのです。

(下の画像をクリックして、実際の映像をご覧ください!)

余計な動きをしないよう、じーっと固まって撮影が終わるのを待ちます。

宿に戻って映像をチェックすると、そこにはカメラマンのねらい通り、陽炎のような湧き水が映っていました。

現場で思いついたアクションが、そこにリポーターがいる意味を生み出したのです。

このシーンは採用され、リポートは無事全国に放送されました。

【そこから25年経った私のつぶやき その2】

改めてこのときのリポートを見ると、突っ込みたくなるところは山ほどあります。

まず、水中らしい工夫がまったくありません。浮いていられるのにひざ立ちでは、陸でやるのと変わりません。

また、せっかくフルフェイスマスクをつけているのに表情がほとんどわかりません。透明度がよくないときや小さいものを紹介するときは、対象やカメラに近づく必要があります。

例えば、うつぶせの姿勢で水底の50cmくらい上に浮いて話し始め、カメラが下に振ると湧き水が見える、みたいな方法もあるでしょう。

逆に、周りに生き物がいなければ、思い切って水底に腹ばいになり、地面すれすれに顔を近づける伝え方も考えられます。

カメラとの間に湧き水が陽炎のようにゆらめいてリポーターの顔がぼやけている、なんておもしろい映像が撮れるかもしれません。

▼かつての公害の海に潜る

それから25年の間に、潜水アナウンサーとして、研修やリサーチも含めるとおよそ500本潜りました。

ひとくちに海といっても、当時の富山湾のように取材や研究でなければ潜水の許可が下りないところはたくさんあります。その一部をご紹介します。

<四日市公害訴訟から40年の海>

津放送局に勤務していたとき、四日市公害訴訟から40年という節目で取材をしていました。その中で、「公害の起きた海は今どうなっているのだろう」という話になり、潜ってみることに。

当時、四日市港内にコンブを人工的に植え付けて海水を浄化させる実験が行われていて、帯同させてもらいました。

海底に着くと、底がわからないほど深くヘドロがたまっていました。ヘドロはとても細かく、不用意に動くとあっという間に海中に舞って何も見えなくなってしまいます。フィン先のちょっとした動きですぐに舞い上がります。慎重に移動して一発本番で収録して戻ってきました。

研究者の方によると、工場排水の有害物質はとうに規制されていて、大量のヘドロは生活廃水によるものとのこと。結局、海に負荷をかけているのは人間であることを実感させられた取材でした。

<被災地の海へ>

東日本大震災から1年になろうとするころ、発災直後から被災地で撮影を続けている水中写真家の鍵井靖章さんに同行させてもらい、岩手県宮古市の海に潜りました。

海中には、軽自動車やテレビ、フライパンなどが散乱していて、津波の生々しさがまだ色濃く残っていました。そんな海底で産卵するカジカやアイナメ。岩場にはウニやアワビも。おそらく一度生態系がまっさらになった海底に、生き物たちが戻っていました。生き物たちの命にあふれた鍵井さんの作品は、地元の人たちの心をひととき和ませているようでした。

<インドネシアのコモド島>

海外で水中リポートをしたこともあります。

「探検ロマン世界遺産」という番組で、世界自然遺産のインドネシア・コモド島の海に潜りました。

私が選ばれた理由は「体力がありそうだったから」。コモド島周辺は激流で有名で、そうした環境が外界の生き物の侵入を許さず、恐竜に最も近いというコモドドラゴンが今も生き残っている、とか…。

確かに潜ってみると、海底はマスクが飛ばされそうな強い流れ、水面には竜巻のような細長い渦がいくつも…。

ロケに旅立つ前、番組プロデューサーからは

「世界遺産を前に、人間のちっぽけさが現れればいい。語彙は多い方がいいが、“すごい”しか言えなければ、それでもいい。世界遺産を前にした“すごい”は、そこでしか言えない“すごい”だから」

という心構えのようなものをもらいました。

それ以来、私は、水中での「うわ!」とか「ああ!」という第一声をとても大事にしています。どんな的確な描写より、水中のその場でしか言えない、感動を伴ったコメントが潜水アナウンサーの命なのです。

<出会えたことに感謝!水中の生き物たち>

もちろん過酷な海だけでなく、生き物たちとの楽しい出会いもたくさんありました。

北海道の流氷の海で出会ったクリオネは、冷たい海の中でオレンジ色の体が映えて、パタパタと泳ぐかわいらしい姿がとても印象的でした。

和歌山県串本町でリポートしたテーブルサンゴの群落は「圧巻」の一言でした。

岐阜県の清流・長良川では、国の天然記念物のオオサンショウウオに出会い、夜中に川底を歩く姿をリポートしました。

三重県の鳥羽水族館ではジュゴンと潜ったこともあります。水槽に入った瞬間に寄り添ってきて、仲良くしてもらいました。

潜水アナウンサーとしてのすべての出会いと感動に感謝です。

▼ふるさと伊豆での挑戦

そして最近、潜水アナウンサーとして転機となったのが、ふるさとである静岡への4年前の異動です 。

特に伊豆半島は、日本有数のダイビングスポットがあちこちにあり、首都圏からも近く、ダイバーにとっては定番の海です。週末は本当に多くのダイバーでにぎわいます。

ところが、伊豆半島にある伊豆の国市で生まれ育った私がその海の魅力を知ったのは、ふるさとを離れてダイビングを始めてからのことでした。その経験から、地元の人たちに魅力を伝えようと、伊豆の海でリポートをするようになりました。

それまで、取材でしか潜れない特別な海や川でリポートを続けてきた私にとって、いわばダイバー定番の海でのリポートは新たなチャレンジでもありました。

伊豆半島は溶岩でできた岩場と砂地がバランスよく点在し、 “マクロ”と呼ばれる小さな生き物たちが多く見られます。

そんな生き物たちを主役に潜水番組企画を提案し、「マクロの楽園へようこそ」という8Kの番組を実現。

地上デジタル放送の16倍の高精細画質を誇る8Kは、見えすぎるくらい見えるので、余計なコメントはいりません。必然的に水中リポートも、感情のこもったことばだけが残っていきました。

伊豆の潜水ロケで撮影した素材は、静岡放送局の情報番組「ひるしず」の中の「いつも潜って伊豆の海」というコーナーで、余すことなく紹介しています。

また、伊豆の各地の小学校に行って、地元の海で撮影した水中リポートを紹介する出前授業にも取り組みました。

擬態する生き物や沈船スポットといったダイバーなら当たり前のことに、どれだけ反応があるか心配でしたが、子どもたちは目を輝かせて話を聞いてくれました。

中にはフルフェイスマスクに興味津々の子どももいて、40年前、水中リポートに夢中になった自分の姿を重ねながら、マスクをかぶせてあげました。

ちなみに、伊豆の水中のようすを見て驚きの反応を示したのは、若い人だけではありません。

80年近く伊豆で暮らす私の両親も「こんなところがあるの」と驚いていて、逆にこちらの方が「いまさら?」とびっくりしてしまいました。

特に、沼津市の獅子浜という、中心部から車で5分ほどの海に潜ったとき、色鮮やかなアカオビハナダイが群れたりエダサンゴが群生したりしているのを見て、沼津出身の母は「獅子浜の海の中がこんなふうになっているなんて」と珍しく感動していました。

▼後進に伝えていく

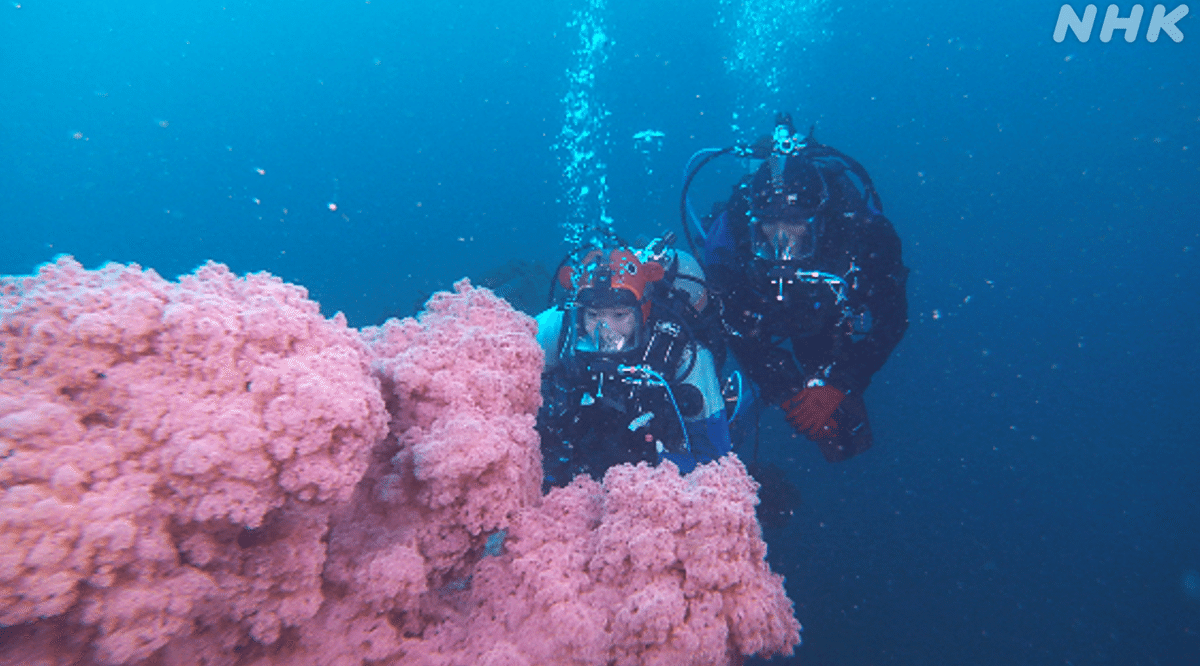

今、もうひとつ力を入れているのが、若手の潜水アナウンサーたちの成長をサポートすることです。フルフェイスマスクは注意が必要なので私も一緒に潜ってサポートをします。

これまで潜水アナウンサーの出番は少なかったのですが、うれしいことに後輩たちが質の高い水中リポート企画を連打し、私もサポートの機会が多くなってきました。

こちらは、小林将純アナウンサーが長崎県の海に沈む元寇船の碇をリポートしたとき。

森下絵理香アナウンサーには、宮城県南三陸町でのクチバシカジカのロケをサポートしました。森下アナとは熱海市で2人同時リポートにも挑戦しました。

元祖・潜水アナウンサーである細田アナの、小笠原からの生中継も海中でサポートしました。

パイオニアである細田アナから受け継いだ潜水アナウンサーの道は、小林アナや森下アナたち新しい世代に確実に引き継がれようとしています。

▼まだ見ぬ場所へ!宇宙!?

後輩の潜水アナウンサーが活躍し始め、ほっとしていたころ、ちょっとおもしろい体験をしました。

JAXA(宇宙航空研究開発機構)が、年齢や文系・理系を問わず、新たな宇宙飛行士候補生の募集を開始したのです。「なんだかおもしろい」と思って調べてみると、宇宙空間と水中はとても似ていることがわかりました。

例えば、ダイビングでは減圧を、宇宙では加圧をしますが、圧力に対応する意味では同じです。

また、洞窟の中や宇宙船内という閉鎖空間の、限られた視界の中、限られた時間内で作業をするところも似ています。

実際、水中は、無重力の宇宙空間と似ているので、NASAはフロリダの海底に宇宙ステーションに見立てた施設を作り、そこに数週間滞在する訓練を行っています。

確かに真っ暗な夜の海を潜っていると、宇宙空間に漂っているようです。

そしてJAXAは、新たな宇宙飛行士に「自分の言葉で伝える発信力」を強く求めていました。

「もしかしたら、潜って話す潜水アナウンサーのスキルが役に立つかもしれない?」

エントリーシートに潜水アナウンサーのことをたくさん書いて応募してみると、書類審査・筆記試験を通過して1次試験へ。

ここからは、ブロックを組み立てたり折り紙を折ったり、なにかそれらしい試験が始まります。

受験者は4000人から200人にまで絞り込まれていました。

「もしかしてもしかすると…」

などと調子に乗っていたら、次に臨んだグループディスカッションで鼻をへし折られました。

初めて受験者同士が顔を合わせ、自己紹介をすると…。

「医師です」「宇宙工学関係です」

皆さんの経歴を聞いて、真っ青に。

しかも、みんな、若い。30代くらいでしょうか。

アラフィフの文系おじさんが場違いなところに来てしまったと、すぐに後悔の念が沸き起こりました。

しかし、試験はどんどん進んでいきます。逡巡している暇はありません。

自分にあってこの人たちにはない武器はなんだ?

思い浮かんだのはやはり、“潜水アナウンサー”でした。

「自分には潜水アナウンサーというスキルとキャリアがあるじゃないか」

無理やり奮い立たせて、どうにかこうにか試験を終えたのでした。

結果は1次試験で不合格。

しかし、この宇宙飛行士選抜試験を通じて、 “潜水アナウンサー”というスキルがまだ見ぬ世界へとつながっている手ごたえを感じました。

そして、何より私自身に、潜水アナウンサーが自分のアイデンティティであることを改めて自覚させてくれたのです。

そんなことを考えていた矢先、ESA(欧州宇宙機関)のSNS投稿が目に入りました。

プールで訓練するフランスのソフィー・アデノー宇宙飛行士。

よく見てみると、彼女が装着しているのは、私たちが使っているのと同じ、あのフルフェイスマスクではありませんか!

やはり潜水アナウンサーの道は宇宙につながっている。

将来、潜水アナウンサー出身の宇宙飛行士が月からリポートする日が来るかもしれません。

まだ見ぬ世界へ。

そんなおとぎ話を夢見ながら、私たちはこれからも安全第一に、水中世界の魅力を発信し続けていきます。