④“心”機能は“身”機能(虚と実)

はじめに

心とは何か? 従来の捉(とら)え方では、骨や筋肉などの身体とは違って心には“実体がないイメージ”だった。感情や感覚、思考、直観など4つの心理機能(ユング)もまさにそのような感じで人間のプロセス(客体像を構成する過程と彼は呼んでいた)に関わっていた。

しかし、ドイツの行動生理学者、故フォン・ホルストが50年以上前にハエと筒を使って行った科学実験を振り返り、ユング心理学でいうところの“自己”と組み直すことによって、従来の心のイメージを180度覆すことになる斬新な話を今回書く。

※本記事は前々回(人気)と前回(不人気)の続編だが、全部読むと長くなるので今回だけでも分かるようにした。

1.自分とはいったい何か?

まず疑問を挙げると、物が右から左へ真横に進む様子を見る時と、物は正面で静止していても眼球を左から右へ動かす時と、神経上の興奮パターンは同じなのになぜ人は正確な判断を下して物事を見ることができるのか?

もう1つ疑問がある。物が近くから遠くへ進む時と、物の大きさが(水かガスが抜けて)小さくなる時と、どちらも神経上の興奮パターンは同じなのに、各々正確な判断を下すことができるのは何故なのか?

これら2つの疑問に明確な解答がなかった時代に、フォン・ホルストは内側に縞模様を施して回す円筒の中にハエを入れ、次に頭部を180度反対にしてつなげ直したハエを再び円筒の中に入れる実験を行って回答した。

2回目のハエが筒の動きとは反対にかつ速度を速めたことから、ホルストは物を見る時の仕組みを下記のモデルで説明した。

4つの四角形と8本の矢印からなる。スライドをめくって2~3頁目の図には、上から高次中枢、低次中枢Ⅰ、低次中枢Ⅱ、効果器とある。それぞれは身体の何に当たるのか? 大脳新皮質や皮質、視神経、眼球などの言葉を自分なりに当てはめながら“サラッと”読んでいただきたい。

ホルストによると、目の前で物が真横に動いたり、あるいは正面で止まっていても、大脳新皮質の高次中枢から下す指令が降りてきてそのコピーを残しているから、眼球上の興奮パターンは同じでもそれぞれ異なった正確な判断を下すことができるという。

4つの要素からなるモデルの上から3番目の低次中枢Ⅱとある箇所でコピーを残すという。

上からの指令と下からあがる神経情報のプラスマイナス等の差ができるというこの3番目の箇所、低次中枢Ⅱとはいったい何なのだろうか? 大脳新皮質でもなければ皮質でもないし、眼球でもない。スライドの赤ラインを引いた文には、“隣接の神経束中に遅延して拡がる活動変化、遠心性情報伝達のコピー”と非常に難しく書いてあるのだが…。

この3番目の箇所があることによって、2つ目の疑問、物が遠くへ行く時と物の大きさが小さくなる時も正確に見ることができるのだ。

しかし、疑問は2つだけに限らず、ちょっと考えただけでも、物が遠くへ行って音が小さくなる時と、音の大きさがただ小さくなる時も同じだと考えられる。ということは3番目の箇所は眼球と脳の間だけでなく、耳と脳の間にもあることになる。

さらに、物を持ち上げる時と、物の重さが(水かガスが抜けて)勝手に軽くなる時も同じで、すると3番目の箇所は脳と手の間にもある。他にも道を歩行する時とルームランナーの上を歩く時も同じで、こうなると脳と足の間にもある。

まだまだある。坂道を下へくだって歩く時と、平坦だった道が下へ傾く時も我々は違いを正確に判断できる。いったい、遠心性情報伝達のコピーは身体のどこにあるのだろうか?

少なくとも目と脳の間だけにあるという回答は間違いである。

2.自己と自我

それが脳と目の間だけでなく、脳と耳の間、あるいは脳と手足の間にあるとなると、まさしく自分の身体そのものになるのだが、これを「自分」と呼ぶべきか、他にも「自我」や「自己」などの呼び方もあるが、最終的に全く新しい呼称になるとしても、まず自己と自我から振り返ってみよう。

秋山さと子著「ユングの心理学」(講談社現代新書)149頁にはこうある。

自己と自我とは違うとはいえ、夜の太陽と書くと余計に分かりにくい感じがする。日常よく使う「自己紹介」の時の自己でいいのではないか?

自己紹介といえば、どこに住んでいて兄弟姉妹が何人いて、今これに夢中になっているとか、そのようなことを話したりするが、まさしく自分が各対象に対してどのように接しているかということである。

したがって、自己とは、前回記事で使ったモデルで次のように表すことができる。

このモデルでは、自己の中心に自我がある。「住んでいる所という観念」と、実際に「住んでいる所という対象」との間で自我がコントロール(操縦・制御)できており、自己紹介で「○県○市に住んでいます」となる。

そして、「自然が多い所」という特徴と「とても住みやすい所です」という意識も含まれている。

そのような自己に対応しているのが知識である。知識の範囲内で自己紹介を行い、知識にないことは自己紹介できない。したがって下記のモデルで表される。

3.心機能と状態

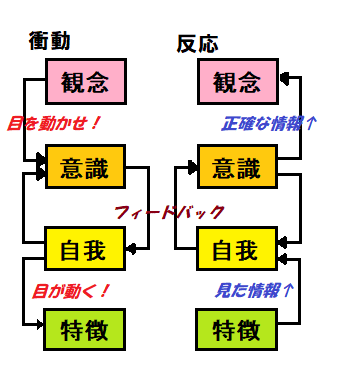

その自己と知識が、目を開き、耳を傾けて新しい外部世界を知覚する時、次のモデルとなる。

5つの要素のうち一番下の対象を除く、上の4つだけで構成したモデルで、赤い字と青い字を追えば、フォン・ホルストのモデルと全く同一であることが分かる。

ところで、物を見る時のモデルといえば、前回記事にもう1つサイバネティクスのモデルがあった。

左側はサイバネティクスの「操縦の原理」や科学者の観察をベースにした“エネルギーの流れが一方通行”で“制御(フィードバック)がない”モデル。右側はアメリカの哲学者でプラグマティズムや記号論の創始者でもあるパースが基本とした「記号の三項関係」、すなわち解釈者と記号、対象の3つに基づき、かつ記号学の創始者で構造主義のソシュールが提唱した「ラングとパロール」のうち、パロール(実際の発話)を参考に様相的対象としたモデルである。

どちらのモデルも「見る」を扱っている。ただ、下側は「見る状態」を描くモデルだが、上側は「見る時の身体の仕組み」を表している。虚実という言葉を使えば、下が虚で上が実であることは間違いない。

だから状態が虚、いわゆる現象に過ぎず、心機能(ユング心理学でいうところの心理機能)が実となってむしろ身機能と書いた方が事実に近いことになる。

4.静我と動我

以上の方法で、段階式に要素の増減を行うモデルを考えていけば、7つの心機能と14の状態の関係がより明らかになってくる。

ここでモデルの中心部にある自我を見ていくと、状態の過程の方は主我と客我の2つだが、心機能の方は新たに「静我」と「動我」という2つの言葉が出てきた。

この2つこそ、冒頭の多数に増えた疑問の解答に当たる言葉である。ホルストは物を見る時の2つの疑問への回答として、隣接する神経束中に遅延して拡がる遠心性情報伝達のコピーという難解な言葉を使ったが、それが目だけでなく耳や手足にもあるならば、静我と動我という言葉こそ最も適切なのではないだろうか? その静我と動我(という身体)が観念からの指令をコピーして残し、器官から上がってくる情報との差を生じさせて正確な判断を行う。

5.信号側の状態と心機能

人間は、自身の知識に基づいて反応し、直感し…、やがて知識をつくっていく過程を見てきたが、次は対応する自己の側を再び見ていく。

ここでは、自己に基づいて衝動、意志、交渉、注意、固執、断定、と7つの心機能が並び、再び自己をつくる。

記憶過程に対応する象徴過程、装飾過程に対応する合図過程という名称は、「象徴(シンボル)と合図(シグナル)の両者を合わせて信号(サイン)という」記述がある哲学辞典にあったので引用した。その信号と操縦とが対応するため、サイバネティクスの操縦の原理とも重なる。

おわりに

本記事の内容は既存のどの学派とも関係がなく、知ったからといって出世や世渡りに何の足しにもならない。

では全くの無駄で不要な話なのか、となると例えば哲学史の全貌がこのスライドの通り分かりやすくなるのでやはり真実の1つと言えるのではないかと思う。

このスライドをつくった当時は、「人間は万物の尺度である」と述べたプロタゴラスが16大哲学者の中に入っていたのだが、後になって、敵対者のソクラテスの方がパルメニデスとプラトンの間にふさわしいことがわかり、再びスライドを作り直し、活動を再開した。

それが10月の「新しい人間学へ」内にある漫画「4コマ哲学史」である。現代の人間学も過去の哲学も、そしてホルストの科学実験も全てがつながっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?