サウナ?ヘヴィメタ?シベリウス!〜フィンランドを代表する作曲家を識る(2)

新日本フィルnoteではダントツの情報量「岡田友弘《オトの楽園》」。《たまに指揮者》の岡田友弘が新日本フィルの定期に絡めたり絡めなかったりしながら「広く浅い内容・読み応えだけを追求」をモットーにお送りしております。今回はシベリウスが大学に入学する頃からのお話、幼少期は前号をご覧ください。

*ちなみに楽員名鑑もフィンランド特集!大のフィンランド好き「間瀬容子」がフィンランドへの想いを語り尽くします。

紆余曲折はあったものの、ヤンネはヘルシンキ大学に入学した。専攻は当初は理学、のちに法学を学ぶ。学ぶ、というのは若干語弊がある。彼は教科書もろくに読まず、講義に出ずと「劣等学生」を絵にかいたようなものであった。その反面、熱中し没頭したのが「音楽」である。彼は同時に、開校されて間もないヘルシンキ音楽院に在籍したが、「音楽を学ぶなんて、とんでもないことだ!」と家族は思っていたため、その「スケープゴート」としてのヘルシンキ大学であったことは火を見るより明らかであろう。当然興味のある音楽に関しては熱心に学び、才能も手伝って大きく成長していくのである。

音楽院の校長で創立者は「フィンランド音楽の父祖」と称される作曲家・音楽理論家のマルティン・ヴァゲリウスという人物である。ヴァゲリウスの元で基本的かつ伝統的な音楽理論を徹底的に学んだことは彼の音楽家としての大きな基盤となった。校長は音楽理論と歴史の講義を自ら担当したが、その講義は例え病気であろうとも欠席を認めないという厳しいもので、指導もかなり厳しかったようである。校長は方針として国外を含む著名な演奏家を教師として招き学生と学院のレベル向上を図った。その中にイタリア出身のピアニストで作曲家であったブゾーニも含まれる。ブゾーニとシベリウスはヘルシンキで出会い、その後ブゾーニが没するまで深い親交を持つに至った。また校長は「ワグネリアン」、つまり「ワーグナーの熱烈な信奉者」であり、折に触れその礼賛をシベリウスほか音楽院の学生に熱く語ったのだが、シベリウスはその校長の賛辞を懐疑的に捉え、ワーグナーに心酔することはなく、逆にシベリウスの心にある種の疑問や疑念を抱いていったのだが、これもまたシベリウスの内向的で思慮深い、言い換えれば疑い深い性格をあらわしているといえよう。

◆マルティン・ヴァゲリウス(撮影年不明)

ヘルシンキ音楽院において、シベリウスは当初ヴァイオリンを専攻し、演奏もしていた。学内の演奏会でメンデルスゾーンなどの技巧的な曲も演奏したのだが、評価はイマイチで、彼もヴァイオリン演奏よりも作曲や理論の分野に関心は移っていく。音楽の才能よりもシベリウスが演奏において苦しんだのは、彼が極度の「あがり症」であったということである。この「あがり症」は生涯彼を悩ませた。自作を指揮する前に、飲酒をして泥酔状態で指揮をしたという記録も一度や二度ではなく、また彼の最後の交響曲である「第7番」もその完成においては「酒の力」が大いに働いた。端的に言えば彼は「アル中」であったのだ。その上葉巻も好むスモーカーであったので、生涯を通じて壮健な人物ではなく、多くの病気を経験するのだが、何度もその病苦を乗り越えるべく入院や手術をし、禁酒と禁煙を断行して復活、85歳の長命となったのである。ちなみに断酒や禁煙は永続的なものではなく、禁じては再開し、再開しては禁ずるというものであった。

音楽院卒業後は奨学金を得てベルリンやウイーンで学ぶが、理想の教師にはなかなか出会えず悶々としていたようで、ヴァゲリウス宛の書簡では師事した教師について「時代遅れのボケナス」と悪口雑言を綴っている。その中でワーグナーの楽劇鑑賞やリヒャルト・シュトラウスの交響詩自作自演コンサートなどに触れ、音楽的には刺激的であったが、父親の気質である「浪費癖」は息子のヤンネに受け継がれ、自由奔放で派手な生活をしたため奨学金を使い果たしてしまった。その中で同郷の指揮者ロベルト・カヤヌスが自作をベルリン・フィルで演奏する機会に接し、フィンランドの伝説をもとにした叙事詩「カレワラ」など、フィンランド的モチーフを用いた管弦楽曲に大いなる示唆と感動を覚えたことが、作曲家としてのシベリウスのいく先を決定づけた一因となっている。ベルリンの留学時代は決して輝かしいものではなかったものの、後年頻繁にベルリンを訪れた。それは演奏旅行や出版社との交渉などではあったのだが、ベルリンをはじめ多くの国外旅行をシベリウスは好んだ。この「旅行好き」と、父親譲りの「浪費癖」やアルコール、タバコ依存は生涯シベリウス家の家計と妻アイノをはじめとして家族を悩ませたのである。

◆ロベルト・カヤヌス(撮影年不明)

ベルリン留学のすぐ後の夏、フィンランドで友人の妹に当たるアイノ・ヤーネフェルトと会い、内気なシベリウスは好意を寄せながらもなかなか切り出せずに秋も深まった頃にやっとアプローチ、そしてプロポーズをして婚約する。アイノはシベリウスだけでなく多くの男性を魅了するような人気の女子だったが、他の口が上手く手の早い男性ではなく、内気で夢想家だが音楽の才能に溢れていた青年シベリウスを選んだことは、シベリウスにとって望外の喜びであったに違いない。このアイノとアイノの家族がシベリウス家のような「スウェーデン系」ではなく「フィン人であること」に軸足を置いていた事が、シベリウスの作風、つまり「フィンランドの自然や風俗」を音楽の題材とすることに直接的影響をもたらしているといえよう。自身フィン語が堪能ではなかったが、アイノとアイノの父に結婚の許しを乞うためにはフィン語で手紙を書くことが必要で、このこともまたシベリウスにとっては心配事の一つであったようである。アイノとの間には6女をもうけ、シベリウスが没するまで一緒に連れ添った。愛妻家シベリウスを垣間見るエピソードとしては「交響曲第2番」や「ヴァイオリン協奏曲」などを世に出した後に、ヘルシンキ近郊30キロにある湖畔の街ヤルヴェンバーに山荘風の住居を建設し、その家を妻の名にちなんで「アイノラ荘」と命名したことからもその愛が窺える。しかしシベリウスは政府から年金をもらっていたもののその土地購入や住居建設において借金をしなくてならなかったことを見ると、やはりここでもシベリウスの浪費癖とアイノの苦労を知るのである。

◆アイノラの家(1915年)

アイノと婚約してすぐにシベリウスは音楽の都ウィーンに留学する。そこでやっと理想の教師といえるゴルドマルクに師事し、当時人気作曲家であった彼にオーケストラの書法を学んだことが、シベリウスに大規模な管弦楽曲創作へと舵を切らせたといえる。ウィーン滞在時にはブルックナーの交響曲に感銘を受け、心酔した。「ブルックナー最高!」と現在の「ブルオタ(ブルックナーオタク)」顔負けの手紙をアイノに送ったほどだ。ウィーンで初めての管弦楽作品を書き、最初の出世作となる「クレルヴォ交響曲」を書き始めた。この作品はフィンランドの叙事詩「カレワラ」を題材としたもので、シベリウスがフィンランド民族的な作風で国内外に認められる端緒となった記念碑的作品である。ベルリン時代にカヤヌスの作品に触れ、アイノとその家族との交流の中で目覚めた「フィン人としてのアイデンティティ」がこうして音楽として結実した最初の例である。ウィーン留学後にヘルシンキで初演されたが、フィンランドの聴衆は熱狂を持ってそれを迎え、新しい時代の「フィン人作曲家」の登場を喜んだ。これまで外国の模倣に過ぎなかったフィンランド人の作品が、ここに「自分たちの声」を獲得した瞬間でもあった。

◆カール・ゴルトマルク(撮影年不明)

「クレルヴォ」初演後にアイノと結婚したシベリウスは、新婚旅行でカレリア地方を旅する。カレリアは「カレワラ」の舞台とされている場所で多くのフィン人やフィンランド芸術家の憧れの土地であった。現在のカレリア地方はロシア領である。ヘルシンキに戻ってからは、母校である音楽院で教鞭を取る傍ら作曲を進めた。性格的には教師には向いていなかったようで、生徒を外に連れ出しては散策したりするような先生だったようである。生活するため教職についていたシベリウスだが、フィンランド政府からの年金を受給することで作曲に専念する事ができたことは、シベリウス自身のみならず、音楽史的観点から見ても非常に有益なことであったといえる。ちなみに母校のヘルシンキ音楽院は現在、「シベリウス・アカデミー」として多くの著名な音楽家を輩出している。

◆カレリア地方の一風景

「クレルヴォ」の後にも「レンミンカイネン」組曲や劇音楽「カレリア」からの組曲など「カレワラ」の登場人物やゆかりの地にちなんだ作品を作曲し、フィンランドの民族主義や独立の機運を高めることに貢献したことは紛れもない事実であるが、そのようなナショナリズムを意図的に鼓舞するというよりは、内面から湧き上がる彼自身の内心や幼年期からこよなく愛し、親しんだフィンランドの森から受けるインスピレーションがその根底にあった。それが厳格な作曲理論の基礎や卓越した管弦楽法を基礎体力として表出したからこそ、フィン人のみならず国際的に認められ人気を博したといえる。はじめドイツで獲得した国外での評価はイギリスや同じスカンジナビアの国々に広がり、新大陸アメリカでも多くの指揮者が作品を取り上げた。このようにしてシベリウスが「国際的な作曲家」となる大きなきっかけとなったのが1900年にパリで開かれた万国博覧会である。カヤヌスと彼のオーケストラ(大幅に臨時の奏者で増員されていたが)とともにシベリウスは一度もステージに上がることはなかったが副指揮者として同行し、自身の作品が演奏され好評を博したことが大きな分水嶺となった。パリ万博以前に作曲されたのが、シベリウスの最初の交響曲である「交響曲第1番」である。

◆シベリウス(1891年)

この交響曲は完全に「シベリウスの音楽言語」で語られる。それはフィンランドの自然の空気感やそこに生きる様々な生物の息吹を音楽的に表現したものに聴こえる。しかしそれが単なる音声の描写ではなく、精神的な観念の響きとして我々の前に現れる。同時にこの交響曲はシベリウス自身の「内なる声」を音楽にしたものでもあるといえよう。生誕からこれまでの自らの人生と、自身に影響を与えた様々な人物や事象、そして彼自身が「クレルヴォ」以降の作曲者の生活に重くのしかかっていた様々な「挫折」のために抱いていた不安と葛藤が凝縮されているようである。言い換えればこの曲はシベリウス自身を描いた「個人的な」曲ともいえる。それでもこの曲のフィナーレの第2主題に代表される、美しくも感動的な旋律に満ち溢れている。激しさの中にも美しさをたたえた透明感のある作品だ。この作品は全曲を通じて、徹頭徹尾シベリウス自身の性格の特徴である「内向的」「内省的」「夢想的」「衝動的」そして「寂寥感」や「一抹の不安」、しかし微かに心に秘める「希望」を全て音楽にしているようである。音楽を聴いた印象は人それぞれで、これは私の個人的な印象だ。実際に演奏に触れた時、読者の方々はどのような印象を持ち、作品の世界を堪能するのだろうか。

またこの頃、シベリウスの親しい友人として、そして大パトロンとして彼を援助することになるカルぺラン男爵と知り合う。男爵は一風変わった人物であり、周りからは敬遠されていたようだ。その一つのエピソードとして、実際に知己となる以前に匿名の短い手紙をシベリウスに送った。内容はシベリウスが新聞社などの報道機関が主催する「報道の日」と称された政治的な集会で上演された劇の付随音楽を作曲した際、その中で最も素晴らしい作品とされ、のちに改変されたシベリウスの最も有名な曲である交響詩「フィンランディア」のタイトルについてである。当初この作品はパリ万博に赴く直前までは「フィンランディア」という名前がつけられてはいなかったのだが、その匿名の手紙(書いたのはカルペラン男爵)の申し出に従う形で「フィンランディア」という名称が決定され、現在に至るのである。その意味でもカルぺラン男爵とシベリウスの関係性は重要である事がわかるが、男爵は万年金欠のシベリウスとその一家がイタリアへ旅行できるように後方から支援した。その支援によりイタリアに赴いたシベリウスは、イタリアの風景や刺激的な経験やカトリック信仰などの精神文化の刺激を受けて「交響曲第2番」を作曲する。この交響曲はシベリウスの交響曲の中でも特に人気がある。それは聴衆にとってもだが、アマチュアオーケストラでも多く取り上げられる人気の曲である。作品の完成度や燃焼度が高いことがその理由だとは思うが、シベリウスの音楽言語と聴衆の「最終的な勝利の凱歌」というカタルシスが見事に融合したこの作品は、初演でも、シベリウスがそのようなことを全く企図していなかったにもかかわらず、フィンランドの聴衆に民族の誇りと闘争を鼓舞するような曲想において、彼らに大きな勇気と感銘を与えたのである。そしてこの初期のエポック的作品はある意味では男爵の援助なくしては完成されなかった作品でもあるのだ。

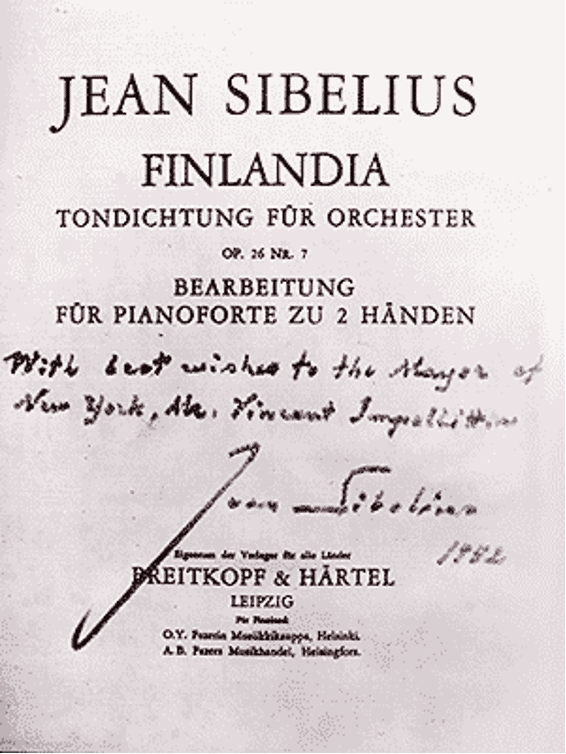

◆交響詩「フィンランディア」初版(ブライトコップ・ウント・ヘルテル社)

この交響曲を作曲したのち、シベリウスは前述のようにアイノラに山荘を建築し、生涯この地に根を下ろして作曲をすることになる。「アイノラ定住後」のシベリウスの後半生については、また改めて筆を執ることにしよう。フィンランドを代表する作曲家の業績とともに、彼が持っていた我々にも共通するような「人間臭さ」を知ることで、彼と彼の作品を一層「近く」感じていただきたい。

(文・岡田友弘)

「オトの楽園」

岡田友弘(おかだともひろ)

1974年秋田県由利本荘市出身。秋田県立本荘高等学校卒業後、中央大学文学部文学科ドイツ文学専攻卒業。その後色々あって桐朋学園大学において指揮を学び、渡欧。キジアーナ音楽院(イタリア)を研鑽の拠点とし、ヨーロッパ各地で研鑚を積む。これまでに、セントラル愛知交響楽団などをはじめ、各地の主要オーケストラと共演するほか、小学生からシルバー団体まで幅広く、全国各地のアマテュア・オーケストラや吹奏楽団の指導にも尽力。また、児童のための音楽イヴェントにも積極的に関わった。指揮者としてのレパートリーは古典から現代音楽まで多岐にわたり、ドイツ・オーストリア系の作曲家の管弦楽作品を主軸とし、ロシア音楽、北欧音楽の演奏にも定評がある。また近年では、イギリス音楽やフランス音楽、エストニア音楽などにもフォーカスを当て、研究を深めている。また、各ジャンルのソリストとの共演においても、その温かくユーモア溢れる人柄と音楽性によって多くの信頼を集めている。演奏会での軽妙なトークは特に中高年のファン層に人気があり、それを目的で演奏会に足を運ぶファンもいるとのこと。最近はクラシック音楽や指揮に関する執筆も行っている。日本リヒャルト・シュトラウス協会会員。英国レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ・ソサエティ会員。マルコム・アーノルドソサエティ会員。

#音楽コラム

#オトの楽園

#新日本フィル

#岡田友弘

#たまに指揮者

#シベリウス

#フィンランド特集

#読み応えだけを追求

最後までお読みいただきありがとうございます! 「スキ」または「シェア」で応援いただけるととても嬉しいです! ※でもnote班にコーヒーを奢ってくれる方も大歓迎です!