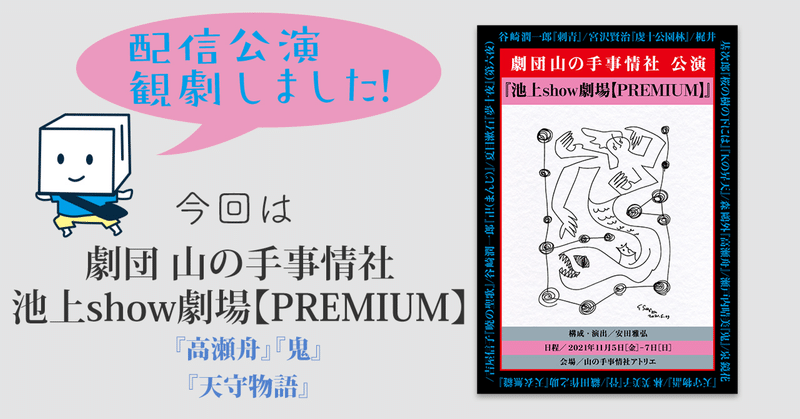

【配信公演観劇しました!】池上show劇場【PREMIUM】Eプログラム

こんにちは、おちらしさんスタッフです。

今回はEプログラムを鑑賞しました。いずれも鑑賞後、結末の向こうに、物語の中のみには収まりきらない問いかけを残す3本が揃えられています。

『天守物語』

原作:泉 鏡花

出演:松永明子

姫路城の天守に住まい、人とは異なる視座でもって日々を過ごすあやかしの夫人とその眷属たち。夫人が妹分のためにとってやった鷹をきっかけに生じた、鷹匠・姫川図書之助との出会いとせつない恋心、その顛末を描いた泉鏡花の作品です。

戯曲『天守物語』といえば、泉鏡花の生前にこそ上演は叶いませんでしたが、その後は歌舞伎やオペラも含めた複数のジャンルでの上演が時代時代に途切れることなく行われ続け、映画化や漫画化なども存在し、いまやその数は枚挙にいとまがないほどです。

古典となった作品の良さのひとつに、そのように繰り返し語られ解釈されることによって、常に真新しい姿をしたその作品に「出会い直せる」点があるでしょう。このひとり芝居版では、上品な洋装に身を包んだ俳優、そして作中でキーとなる獅子頭を表す白布のかぶさった抽象的なオブジェのみを頼りに、『天守物語』の中心部である夫人と図書之助とのシーンにクローズアップしたシンプルな構成となっています。おとぎ話を思わせる柔らかな語り口で物語の導入がわかりやすく整理され、天守にひとり残った夫人と、そこへ訪れた図書之助との運命的な邂逅からが本番部分。物語も上演時間もぐっと絞られた分、ふたりが短いやりとりの中から互いを知る過程、そうして好意が恋に姿を変えていく時間の流れを、贅沢なハイライトとして味わえます。

物語は、初めて見る観客にとっては恐らく意外な展開を迎えて幕を閉じます。上演ではこの部分で、それまで中心としてきた語りの形式が再び変化し、がらりと変わる物語の雰囲気をさらに増しています。まるでここまでの劇中世界の外側に踏み出したかにも感じられる演出。その演出に乗せて物語は、穏やかでありながら、世に溢れる悲しみへ向けた力強い祈り、あるいは一種の切なる反抗のような姿を表します。宙にあたたかな光が舞うようのを見るかのような余韻を得つつ、鑑賞を終えました。

『鬼』

原作:瀬戸内晴美

出演:山口笑美

自分は鬼になった、とその因縁を語りはじめる女。彼女の父の若い後添えは、彼女とさほど歳も違わず、姉妹のように知り合った仲だった。家に教えにきた能楽師の男との出会い、身と心を焼き尽くすような狂おしい恋とその崩壊。今年、11月の初頭に他界した瀬戸内寂聴が「瀬戸内晴美」名義のころに発表した短編です。命日となった11月9日は、この「池上show劇場【PREMIUM】」Eプログラムが公演全体のラストとして千秋楽を迎えたわずかに2日後でした。

「池上show劇場」のシリーズでは基本的に簡素な舞台装置が用いられ、その抑制されたビジュアルによって観客の想像力を刺激する空間づくりが特徴的です。そうしてこの『鬼』ではついに、舞台上にはひとつの装置もありません。衣装は引き裂かれたような布一枚、全面に赤い線がジグザグと走り、血管や蜘蛛の糸を連想させます。

胸の奥をつらぬく嫉妬、身体を焦がす肉欲、何よりも抱いた当人に苦しみを呼び起こしながらも、避けがたく湧き出てくる人間の情念。現在から過去を振り返る形式の作品には、起きた過去がもはや取り返しのつかない、動かしがたい事実であるという前提から発する一種の諦念や物悲しさがつきまとうように思われます。何も知らなかった女の哀れ。それでいて鬼から明かされる女の思いは、まるで今ここで再び生じたかのような生々しい様相を持っています。心理状態と結びついた肉体感覚の描写は、声・動きがこちらの身体をも絡めとるようで、劇団の演技スタイルと瀬戸内晴美の言葉の運びの兼ね合いのよさを印象付けられました。

鬼の誕生とそこから突入していく物語の終幕は、それまで描かれてきた凄絶な情念の世界から時空間ともに離れます。こう進むよりほかは無かったのか。鬼は実際、ほんとうに「鬼」であったのか。かつて女であった語り手の行く末は、素舞台の上、ひとつきりの身体で表されるゆえのうら悲しさをたたえていました。

『高瀬舟』

原作:森 鷗外

出演:谷 洋介

徳川の世、島流しを申し渡された罪人と護送役の同心を乗せ、京都の高瀬川を進む舟。ある夜の船上で、身寄りのひとりもない罪人・喜助の晴れやかな様子に不思議を感じた同心・庄兵衛は、つい喜助に呼びかけて彼の心持ちを問う。森鴎外の、小説作品としては最後期にあたる時期の短編です。本作と合わせ、鴎外自身による自作解説『高瀬舟縁起』が発表されているのも特徴的な作品です。

季節が夏へと近づく頃の静かな夜、川の水音のみがひたひたと耳に響く時間。そのひそやかさに包まれて、庄兵衛と喜助もまた、間近にいる相手にのみ届く落ち着いた声で問答を行います。山の手事情社アトリエを用いた空間の小ささ、そこに加え、生活と思索とがないまぜになるようなプライベートな雰囲気を表すのに向いたひとり芝居という形式。それらがともに『高瀬舟』の舞台設定となるシチュエーションにぴったりと寄り添い、空間・形式・題材と三つの要素が有意義な出会いを果たしていました。

劇中では、原作にもある解説部分に加えてもう少し、当時の歴史的事情が短いコラムのような形で付け足されています。こうした補助線の挿入は、喜助がこれから島で送るであろう暮らしへの想像力を観客に積み増しさせ、できごとの捉え方をよりいっそう複雑にさせる効果をもたらしています。

物語は一般に、人の欲にまつわる「足るを知る」ことについての思索、また安楽死への問いであるとされ、鴎外も『高瀬舟縁起』でそのように触れています。しかし今、明確に物語の時代とは遠い今の衣服で、解説にもまた現代日本の口調を用いる俳優によって本作が上演されるとき、加えてもうひとつの感じ方が現れてくるように思われます。喜助が「知足」の境地にあった理由、彼が高瀬舟に乗るおおもとの原因となった犯罪、どちらもが彼ひとりでは抜け出せぬ貧困に端を発しています。なにが悪いということもなく社会からこぼれ、終わりの見えない苦難を生きる人。これもまた現代、考えることを避けてはならない問いのひとつではないでしょうか。古典が時代を超え、何度でも人の耳目に触れることでもたらされる意味を改めて心に受けた一作でした。

17,300名の舞台・美術ファンにお届け中!「おちらしさん」への会員登録もお待ちしています! おちらしさんとは⇒https://note.com/nevula_prise/n/n4ed071575525