人も街も凍っちまえ - 『Frostpunk 2』

果てしなく続くかと思われた夏がついに終わって、猛烈な勢いで冬がやってきた。俺の住む街では、パリッと乾いた冷たい風が落ち葉をひゅるりと吹き流している。

鬼の極寒まちづくりゲーム『Frostpunk 2』を始めたときは、まだ毛布一枚で寝ていたくらい気温が高かった。それがいまとなっては羽毛布団も出動しているし、ゲームは三周目を過ぎたあたりとなっている。俺はあまり周回プレイをしないタイプのゲーマーなのだけれど、このゲームにはちょっと感じるところがあって、普段より長く取り組むことになった。

なにを感じたかといえば、不愉快さだ。なにをしても幸福に辿り着かず、辿り着こうとすらせず、また幸福があるとも思っていないようなこのゲームの態度に、俺はどうにも不愉快さを感じたのだ。

氷点下で産めよ殖やせよ地に満ちよ

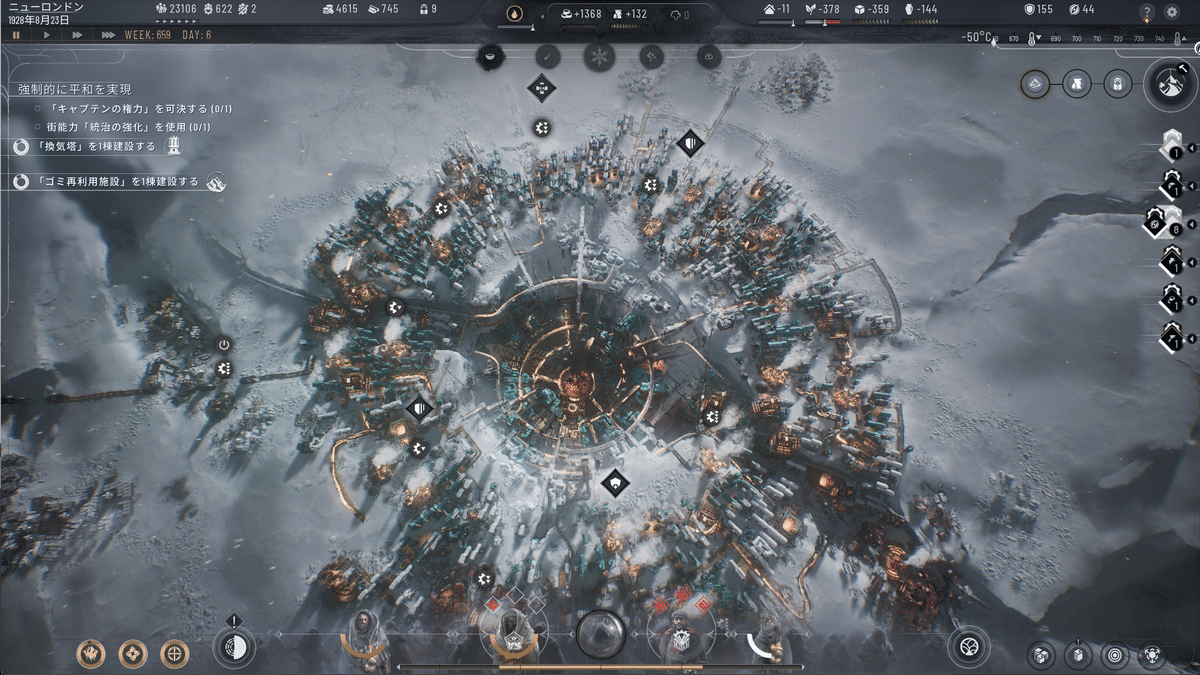

先ほども述べたとおり本作はまちづくり系ゲームなのだが、文明が崩壊し永遠の冬が訪れた土地が舞台となっているのが最大の特徴だ。最高気温が氷点を上回ることはなく、大寒波が訪れるとマイナス100度を超えるというあまりにも過酷な低温に晒されることになる。プレイヤーは執政官として、新たな都市ニューロンドンを暖め、発展させ、人々の未来を守らねばならない。

前作『Frostpunk』と今作の大きな違いは、そのスケールにある。前作ではだいたい100人足らずでスタートし、かなりうまく人口を増加させても1000人に満たなかったのが、30年後を描く今作ではチュートリアルから3000人近い大人数を扱うことになる。都市を拡大し人口を殖やすと、数万人単位の都市を複数運営するという文字通りケタ違いの数字の管理を任される。

数字が大きくなったとはいえ、人間が生きるための条件そのものは同じだ。すなわち衣食住の確保なのだけれど、これが前作に引き続きしっかり難しい。

なにはなくとも熱と食料を確保しなければ住民は次々に凍死してしまう。ジェネレーターに火を入れるには燃料が必要だし、燃料を採掘する設備には建材が必要だし、操業するには資材が要る。設備を建てて動かしてくれる人々を動かすには通貨が必要となり、それは税や徴収といったかたちで入手しなければならない。そもそも働ける人口にも限りがあるし、無茶な環境で働かせるとどんどん労災にあってバンバン死んでいく。あちらを立てればこちらが立たない。時間にも追われる。

こうした多岐にわたるリソース管理はややこしく、悩ましく、そして楽しい。前作より間違いなく複雑化したが、大局を見る経営ゲームとしての面白さは増したと思う。すべてのリソースがプラスに転じて一気に物事がうまくいきだすと、脳の数字を扱う部位が身悶えして喜んでいるような気がする。

また、前作では集落に住む個別のキャラクターとのインタラクションが主だったのも今作では大きく変更された。ニューロンドンに住む住民は、大自然への「適応」を掲げるフロストランダーズや「進化」と「理性」を重んじるストルワーツ、古き良き「伝統」を取り戻そうとするピルグリムズといった複数の派閥に分かれている。

執政官はこれらの派閥と交渉し、評議会で法案を可決してもらえるよう働きかけなければならない。ときには派閥の望む建造物を作らなければならなかったり、ときには賄賂政治献金で派閥の懐を暖めなければならなかったりする。

ちなみに、この「懐を暖める」というのは本作の場合まったく比喩ではない。フロストパンク世界では、熱印と呼ばれるカイロのようなものがそのまま通貨として流通しているからだ。

当然、片方の派閥を贔屓しすぎるともう片方からは白い目で見られるようになる。かといって派閥の言いなりになると、同じ議題が何度も蒸し返されて一向に制度が発展しないということにもなる。あっちこっちに約束をして媚を売ることもできるけれど、いざそれを果たせなければ執政官の信用はガタ落ちだ。相反する考えを持つ派閥に挟まれながら街を成長させなければならないというプレッシャーは、たとえゲームでも頭と胃を痛くさせる。

数は神聖化する

戦争や紛争、これは全てビジネス

1人の殺害は犯罪者を生み、100万の殺害は英雄を生む

数は殺害を神聖化する

前作のなにがユニークだったかといえば、やはりジレンマだろう。マイナス100度という極限状況で人間がどれほど人間性を保てるか?というジレンマ。いまにも燃料が尽きそうな最中、凍傷でろくに動くこともできなくなった人間を生かしておく意味があるのか?というジレンマ。義理と人情を秤にかけりゃ義理が重たい氷の世界。それがFrostpunkだった。ひとたび遊べば、プレイヤーは己の生きる現実世界の冷たさとぬくもりを意識せずにはいられない。

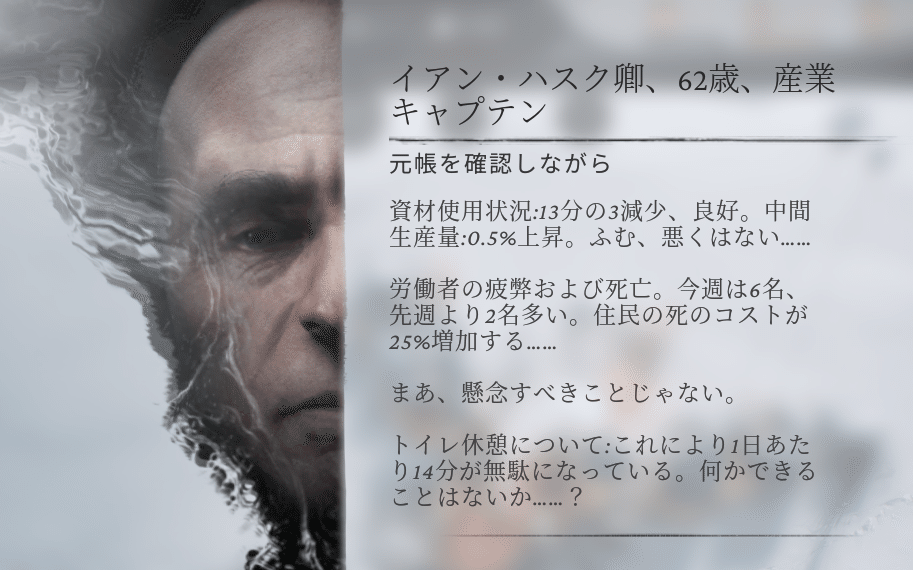

ただ、さきほど述べたとおり『Frostpunk 2』では扱う数字が一気に大きくなった。そのスケールのデカさゆえに、モラルを問うようなジレンマがひどく薄れてしまったのは否めない。なにしろ、ちょっと延長シフトで働かせただけで数百人がスッと労災死したりする世界だ。前作のようにひとりひとりの死を気にかけていると、それこそ気が狂ってしまう(ぶっちゃけ前作の時点でもあまり気にしていられなかったが)。だから、ゲームに慣れたプレイヤーであれば、遅かれ早かれ気づくはずだ。

「百人死んでも、千人産めばいいじゃん」と。

そして、実際このゲームはその通りなのだ。

ゲームに慣れれば慣れるほど、ニューロンドンの住民たちはただの数字の集まりにしか見えなくなってくる。ちょっと必要になったからというだけでプレイヤーはいきなり都市から植民地に数千人送り出したりするし、要らなくなればまたあっさり帰したりする。でも心はさほど痛まない。なんとなれば、連中がいくら苦しんでいてもそれは統計上の数字の増減にすぎず、具体的な姿は特別なイベント以外では目に映らないからだ。

自分は最大多数の最大幸福のために少数を犠牲にしているだけ。これはそういうゲームなのだから、ほかに道はない。そう自分に言い聞かせて、プレイヤーはサッチャーめいた冷静沈着な経営者になる。ただ数字を管理し、増殖させることを目指すようになる。

避けられない分断と3つの選択

メインストーリーの中盤では、新天地への入植の是非を巡って派閥間の意見が完全に対立する。プレイヤーがどちらを選ぶにせよ、それ以降は加速度的に両者の分断が広がり、終盤では治安が深刻に悪化していく。暴動をひとつ抑え込んでは別の場所で暴動が起きるような事態となってしまうのだ。

ここで、プレイヤーにはざっくり分けて3つの選択肢が与えられる。

ひとつは、自分が味方する派閥につき、反対派を徹底的に弾圧すること。最終的には全員捕まえて、虚無の雪原に着の身着のまま放りだしてやることもできる。反対派が暮らす植民地を別の土地にわざわざ作ってやることも可能だが、そこまでの情けをかけるかどうかはプレイヤー次第だ。

ふたつめの選択肢は、どこの味方にもつかず、プレイヤー自らが権力を握ること。ゲームが進行するほどニューロンドンの緊張は高まるため、強いリーダーシップを求める住民も増える。誘導投票や秘密警察を駆使して評議会をうまく動かし、プレイヤーを執政官から首長にする法案を通しさえすれば、無限の権力が手に入る。すると、もう怖いものなしだ。

みっつめの選択肢は、どこの味方にもつかず、しかし独裁者にもならないという困難な方法だ。この実質的なトゥルーエンドに至るためには、ひたすら中庸を保ち、極端な政策や過激な思想に走らないようにプレイしなければならない。だが、極端な政策や過激な思想というものは効果が飛び抜けて高いものが多く、いつもリソース管理に追われるこのゲームでは抗いがたい誘惑を放っている。それに見事打ち克った者のみが真に民主的なエンディングを迎えるに値する、というわけだ。

冷水を、君に

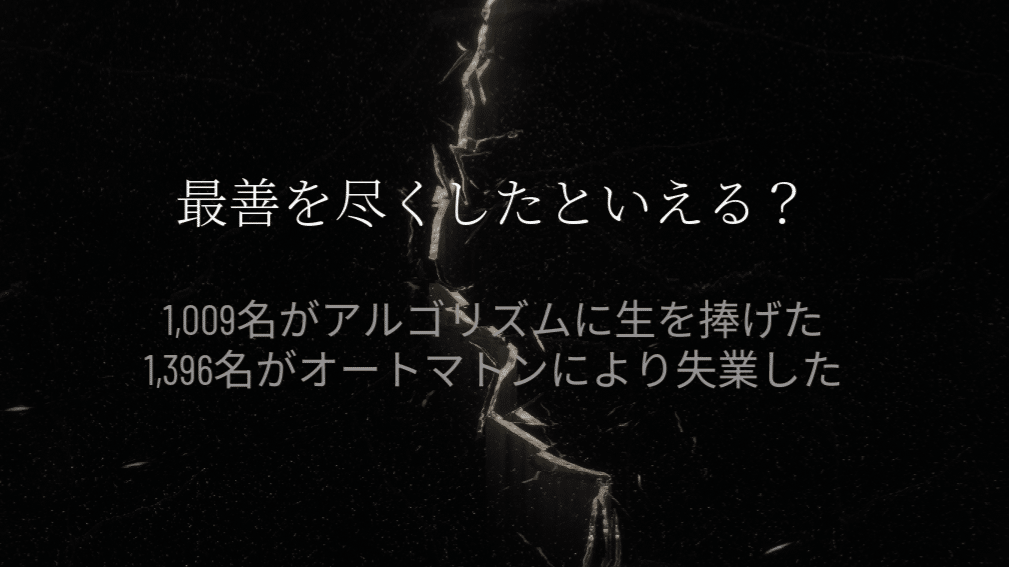

トゥルーエンドを迎えられなかった不届き者のプレイヤーには、スタッフロール前にゲームが直々に説教メッセージを浴びせてくる。「おまえのせいで◯人死に、おまえのせいで◯人が失職し、おまえのせいで◯人が逮捕された」などなど、プレイヤーの悪行をつらつらと書き出されるのだ。

要するに、『Frostpunk 2』はプレイヤーの傲慢さを罰したいのだろう。おまえがきちんと人を大事にして、横着をせず真面目にこのゲームと向き合っていれば、こんな悲劇は生まれなかったんですよ。そう言わんばかりに、凍てつく冷水をぶっかける。そうしてプレイヤーに反省を促し、真に民主的で良心のある選択ができるようにする……というわけだ。

だが、このメッセージがうまくいっているとは俺には思えない。むしろ、冒頭に書いたとおり、これはかなり不愉快で怒りを呼ぶような体験になりうる。なぜなら、『Frostpunk2』のストーリーとゲームプレイはしばしば乖離し、不利な選択を強いられているように感じるからだ。しゃらくさい横文字でいうなら、これはある種のルドナラティブ・ディソナンスというやつかもしれない。

具体的なプレイ体験を挙げると、こうだ。

3周目を遊び終えたとき、俺は独裁者となっていた。評議会を思うままに動かし、危なっかしい派閥は隔離地区へと追いやった。ゲームはうわっつらの美辞麗句で俺の勝利と街の存続を祝し、その直後に例の説教を繰り広げてきた。

やっと気づいたかとばかりにゲームは俺の失政を並べ立てるわけだが、実のところ、ニューロンドンが終わっていることはとうに明らかだった。というのも、イデオロギー的に研究が許されなかったテクノロジーがあり、それがないと街は拡大どころか現状維持すらできなくなっていたからだ。

俺が渋々キャプテンの椅子に座った時点で食料の需給バランスは完全に崩壊しており、増えすぎた人口を養うことはなにをどうあがいてもできなかった。開拓できるところは開拓し尽くし、搾り取れるところからは搾り尽くしていた。ゲームクリアした俺は一抜けしたわけだが、もし続けていればニューロンドンは餓死者で溢れ、最終的には食料供給量のボトルネックに見合った人口まで縮小していただろう。

そんな終わっている街と住民について説教をされたところで、虚しさが募るだけだ。

結局のところ、本作は取り返しがつかない段階でプレイヤーに非常に不利な政治的選択を突きつけて、後々その尻拭いをさせて、拭き残しがあれば最後に説教をするという構造になっている。どんなにバランスよく街を運営していたとしても、終盤の深い分断からは逃れられない。

そこから大逆転してリカバリできればトゥルーエンドにたどり着けるが、逆に言えばそれまでの努力の価値は「極端な政策を取らない」という一点にほぼ集約される。したがって、機械による省力化をあえて避けたり、余暇を過ごせる娯楽施設をあえて作らないといった、現代人の目から見て露骨に暮らしにくそうな街を作るハメになる。

作っている側としては楽にモラルとプレイスキルを問えて楽なこったろうが、遊んでいる側としては正直たまったものではない。

人間の過小評価

個人的にもっと不愉快だったのは、本作が人間の可能性を明らかに過小評価していることだ。

2周目を遊んでいたとき、俺はかなり平等主義的で福祉的な政策を取っていた。寒波を跳ね除ける暖かな街で、生活必需品は無償で提供される。公営の酒屋が嗜好品を安く卸し、娯楽設備が用意され、徹底的な機械化により労働の負担はできるだけ軽いものにされていた。

するとどうだ。生きがいと職を失った住民が続出し、犯罪に手を染める者すら出てきたのだ。俺に突きつけられた二択は、「住民にママゴトじみた単純労働を割り振る」か、「機械化を規制し人間の手仕事を増やす」かだった。

ふざけやがって。

俺の必死の努力により、ニューロンドンはすでに苦役労働が生存の必須要件ではない街になっていたはずだ。贅沢三昧とはいかないまでも、働かなくても死にはしない福祉と技術が揃っていたはずだ。なのにここのいけすかない住民たちは、いざ労働の軛から解放された途端に自分の財布の心配ばかりして、挙句の果てに闇バイトだ。せっかく生まれた余暇を、なにか無害で楽しいことに──たとえばゲームとか──に使おうという人間などハナから存在しないという想定でこのゲームは作られているのか?

だとすれば、その想定はまったく腹立たしい誤解であり、傲慢であり、人間の遊ぶ力の過小評価にほかならない。人類史は万人の万人に対する闘争の歴史であるという前提の上に成り立つこうした現実的な目線は、我々の暮らす現状から逆算して帰納的に導かれた仮説であって、実のところそれはほとんど幻想にすぎない。

人類は、スキルツリーをアップグレードするように一方向へと進化していくものではない。もっと多方向に伸びていくものであり、季節ごとに複数の政治形態を行ったり来たりすることすらある。デヴィッド・グレーバーが遺作『万物の黎明』ですさまじい数の(一章あたり100を超えるほどの)具体例で示したように、人類の歴史は世間一般でいわれるような「原始的な平等社会が複雑化すると封建制にならざるを得ず、またある段階で必要に駆られて民主主義へと進化する」といったつまらない目的論的ストーリーではないのだ。

人類がその歴史のなかで、さまざまな社会的組織法のあいだを柔軟に往復し、定期的にヒエラルキーを構築したり解体したりしてきたのであれば、真の問いは「なぜわたしたちは閉塞してしまったのか?」ということになるはずだ。

本来、『Frostpunk 2』は我々が無邪気かつ無根拠に信じ込んでいるこのストーリーの愚かさを伝えるべきだった。「この道しかない」ではなく「どの道もある」と伝えるべきだった。IQの下がるような極限状態に追い込んで3つの選択肢を迫るのではなく、もっと多様な可能性について考えさせるべきだった。なのに、このゲームは古ぼけた「ロウ/カオス/ニュートラル」の変奏を実質的に繰り返そうとしている。

ポーランドという、政治的にもっとも困難で勇敢な歴史を持つ国から生まれたゲームだというのにこの体たらく。俺の心を凍てつかせるには十分な失望だった。

凍っちまえ。こんな街も、こんな人も。

そう吐き捨てて、俺はゲームを終了した。

わたしたちが最初はただのゲームとしてはじめたのだとして、いったいどの時点でそれがゲームであるということを忘れてしまったのだろうか?