作家の頭の中をのぞいてみよう(2):赤坂パトリシア先生

梧桐です。自粛中なのでクマは倒しておりません。

このマガジンでは作家の皆さんにお話しを伺い、これから作家デビューを目指す方の参考になるような記事を提供したいと考えております。どうぞよろしくお願いします。

第2回:『ネコばあさんの家に魔女が来た』作者、赤坂パトリシア先生

――みなさんこんばんは。COVID-19による外出制限が続くなか、いかがお過ごしでしょうか。今回は『ネコばあさんの家に魔女が来た』の作者、赤坂パトリシア先生(以下、赤坂)にお話を伺うことになりました。

皆さまご存じかとは思いますが、第四回カクヨムWebコンテストキャラクター文芸部門にてこの作品で特別賞を受賞しており、作家としての活動を始められました。現在英国ヨークシャーに在住しており、主にWeb小説では英国や英国人が登場する作品を書かれております。どうぞよろしくお願いいたします。

赤坂:よろしくお願いいたします。お声を聴くのは久しぶりですね。

――そうですね。ご無沙汰しておりまして申し訳ございません。そちらまだ日は高いかと思うのですが、平日の昼にお時間いただきましてありがとうございます。さっそく始めたく思います。

■小説との出会い ~読書と執筆~

――まず、赤坂さんと小説との出会いからお願いしたく思います。最初に好きになった作品とかは覚えてらっしゃいますか。

赤坂:うーん、一言では難しいですね。気がついたら読んでいるという感じでした。漫画もテレビも禁止、というかかなり厳しく制限されていた家で育ちましたので、子供の頃ですと普段読むのはもっぱら児童文学だったんです。ハードカバー岩波少年文庫とか、図書館にあった子供向けの文学全集が多かったです。私の子供時代の少し前かな、そのあたりから全集の出版がすごく流行していたんですね。

――ありましたね。『ああ無情』とか『トム・ソーヤーの冒険』とかでしょうか。

赤坂:そうですね。図書館では3冊までしか借りられなかったので、普通の子供向けですとあっという間に読み終えてしまうんですね。コスパが悪いというか、家に帰る前にもう終わってしまって。

――コスパ(笑)

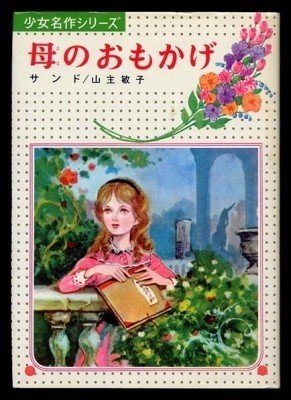

赤坂:はい(笑)。家に帰ってやることないと悲しいんですよね。それで児童文学全集は厚いしたくさん話も入っているから、これだと思って。印象に残っているのはジョージ・エリオットの『フロス河の水車場』やジョルジュ・サンドの『母のおもかげ』でした。19世紀ころの話が多かったです。

――19世紀。そのあたりに集中していた理由はありますか?

赤坂:子ども心にも面白いところがわかりやすいんですね。感動的な部分がはっきりしていて、しっかり泣かせてくれるんです。子供向けのものもたくさんありましたし。その当時は孤児ものとかが、とてもたくさん出たんですね。

19世期のイギリスやフランスのものって、いわゆるルソー『エミール』で説明された「子どもの発見」と後に言われるものがかなり早い段階からあったことで、児童文学の歴史があり、子供向けが面白く作れていたというのもあるかと思います。

――『フランダースの犬』の原作が書かれたのもこの時期ですね。『エミール』では、18世紀までの社会では7歳頃に大人とみなされていたけれど、子どもには子ども特有の感覚や見方、考え方があり、この時期に自己愛が健全に育まれることが重要であるとされていますよね。

赤坂:そうですね。そのころ作られた特に子供向けの文学作品は、それ以前のものに比べるとすっと頭に入ってきやすいんですね。私の場合は、それが読書につながる最初の体験の中心になっていったと。そんなことが言えるかと思っています。

――ありがとうございます。その後、中学・高校と進んでいったなかではどうでしょうか。

赤坂:中学生の頃はファンタジーとかSFとかが多かったです。特にアーシェラ・ル・グウィンですね。『ゲド戦記』はもちろんですし、少し成長すると『辺境の惑星』や『闇の左手』も読みました。80年代後半でしょうか。

――ゲド戦記は岩波のハードカバーがどの図書館にもありましたけど、それ以外まで読んでたのはすごいですね。

赤坂:そうかもですね。とても好きな作家さんでしたので。ほかには国語の授業で使う文学年表がありますでしょう。それを片っ端から読んでいって、線を引いてつぶしていくなんていう遊びもやっていましたね。吉行淳之介なんかも読んでいました。ちょっと珍しい子供だったかもしれない(笑)。

――ふむふむ。やはり古典であったり、文学寄りが多い感じですね。

赤坂:そうですね。そもそも若年層が読めるエンタメ的なものが少なかったように思いますし。でもライトなものも読みましたよ。その時期に少女小説に出会いましたので。コバルト(※1)のブームがそのころから始まったんですよね。

※1:集英社文庫コバルトシリーズ。現在の集英社コバルト文庫の前身

――あー、なつかしいですね。ラノベって言葉がまだなくて、ジュブナイルとか呼ばれていた時期ですね。どんなのを読まれていましたか。

赤坂:そうですね。新井素子さんや氷室冴子さんです。このあたりは禁止されてましたけれど、お小遣いがもらえましたので、それで買っていました。今でも好きです。SFやファンタジーだけでなく学園ものとかも読みました。

同じくらいの年代の女の子が普通に使う言葉づかいで話しているのが新鮮でした。たとえば新井素子さんのコバルトでのデビュー作『あたしの中の……』という、エイリアンに体が乗っ取られるっていう話があるんですけど、血がでてるシーンで『出血大サービス!』って主人公が脳内で説明してる部分があるんですね。

それまでこうした同時代的な言葉が使われている作品は見たことがなかったんで衝撃的でした。

――なるほどなるほど。新井素子さんなんかは私も中高生時代に読みました。となると、この時期になるとどうなんでしょう、そろそろ周囲にもそういう友人ができたのでしょうか?

赤坂:あー、いえ、そうでもないです。友達とかも、そこまで読書が好きという人は少なかったです。ただマンガとテレビがダメでも小説は大丈夫だったので、たくさん読めた一番大きかった理由は禁止令だったんじゃないでしょうか。自分にとってのエンタメは読書か執筆か、どちらかだったんですよね。

――そう言われてみると、ちょっと独特な少女時代かもですね。では今出てきましたが、執筆のほうはどうでしょうか?

赤坂:そうですね。中学のころからはノートにお話の設定を書いていましたね。ただ、小説は書いていなかったんですけど。設定だけで満足しちゃってて。本格的に始めたのは高校に入ったころですね。堀田あけみさんが『1980アイコ十六歳』を出したのが頭にあって、当時彼女は17歳だったんですね。だったら16歳の自分が出せたら、3年後の自分が出すよりも売れそうじゃないか、いけるんじゃないかと。それで公募に出したんですよね。

――どんな内容だったんですか?

赤坂:いやもう、高校生の女の子がどうのこうの的なのですよ。クラスの子が好きだけど嫌い、みたいな(笑)。群像の一次選考を通過しただけで。しかも受験始まったので書くのをやめちゃったんです。

――えー、もったいない! 群像の一次通過はすごいですよ! そっかー、いいとこまで行ってたんですねえ。惜しいなあ。

赤坂:まあしょうがないかなって。ただ、それから大学にはいって、書こうとしたらぱったり書けなくなったんですよね。

――これ、以前もお伺いしたことがありましたよね。結構大きなことだと思うんですが、なぜですか?

ここから先は

¥ 100

クマを素手で倒すためにサポートをお願いします。