荻窪随想録26・バス停のあった通り――荻窪団地の南側――

団地の南側のバス停があった通りには、かつては今からでは想像もつかないほどいろんなお店が立ち並んでいた。

団地ができたことで開けていって、どんどんお店が増えていったからだった。

そうなる前には、お菓子の買えるようなお店は確か橋の向こう側に1軒、パン屋さんだったか酒屋さんだったか、食料を販売しているところがあったぐらいで、夏にはそこにきょうだいだけでアイスを買いに行かせてもらえた。

ソーダ味のアイスキャンデーか、ストロベリーアイスの周りにチョコレートをコーティングしたものか、バニラスティックか、と迷うところだったけれど、たいていのところ私がアイスボックスの中から選ぶのは、ストロベリーアイスにチョコをコーティングしたものだった(あれが好きだった、最近見ないけれど)。

橋のこっち側――つまり、団地の前に当たるほう――にあったお店でよく覚えているのは、ぎょろ目の、しょうちゃん(たぶん、「正ちゃん」)という、威勢のいい声を店頭で張り上げていた息子のいる魚屋さんだ。しょうちゃんは、私の印象では目立つ人だった。薬局がいつからあったかは覚えていないけれど、薬局もあって、おつかいを頼まれると、風邪薬でも湿布薬でも、必要な薬はそこに買いに来た。お店の前には雑誌スタンドがあって、ある時そこで、うっかり<少女フレンド>の増刊号を読み耽って、ついに業を煮やして出てきたおじさんに、「あんた、それ、買うの? 買わないの?」と言われて、驚いて家にお金を取りに戻ったことがあった。

細川知栄子(当時の表記)の『東京シンデレラ』の総集編が載っていた号で、別に、全部立ち読みしてやれ、と思っていたわけではなくて、子どもだから読み始めたら止まらなくなって、夢中になって読んでいただけだった。

荻窪駅に向かうバス停は、確かその前ぐらいにあったと思う。荻窪団地まで狭い道を通って駅からやってきたバスは、その先でUターンして、また駅に戻るので、よく車掌さんが降りて、ピッピッ、と笛を鳴らして、バスが向きを変えるのを誘導していた。

その頃とは時代は前後するけれど、その並びには、馬場さんという茶色い大きな玄関扉のお医者さんもあって、それは外科だと思っていたのに、その裏のほうに住んでいたことがある、小学校のクラスメートの話では、内科だという。自分の家のかかりつけ医だったから間違いない、と。しかし、東家の中ではやはりそれは外科である。兄が、外科じゃなかったっけ? と言い、私も、そうだったと思うんだけど、と返し、そのうち、きっと昔だったから外科でもあったし、内科でもあったのかもしれないね、と勝手に落ちをつけた。

そこに自分は、幼稚園にさえ入る前だったか、額をぱっくり切って親にかつぎ込まれた。ダイニングテーブルに両手をばん、と突いて跳び上がろうとし、はずみでテーブルが手前に倒れて仰向けに転んだところに、その天板の金属の縁に額を直撃されたのだった。

血を噴き出してわーっと泣き出した私を、母親がすぐさま抱き上げて馬場さんのところに駆けていった。駆けていく途中で、団地内の公園を通り抜けなくてはならないので、遊んでいた子どもたちがわらわら駆け寄ってきて、母の腕の中で血を流しながら大泣きしている私をのぞき込みながら、「れいこちゃん、どうしたの?」「どうしたの?」と口々に言って道をふさぐので、母親が血相を変えて「どいてちょうだい!」と叫ばなければならなかった。

これは後で何度も聞かされたからありありと覚えているような気になっていることではなくて、実際に自分ではっきりと覚えていることだ。つまり、大泣きした日と、食べものにからんだことがあった日のことはよく覚えているので。

その結果、私は額を何針か縫うことになった。それ以来、自分の額にはずっとその傷跡が残っている。でもなぜだか気にしたことはなくって、今となっては、もはや額の横じわと見分けがつかなくなってきた。

ただ、それで痛い思いをしたはずなのに、全然身にしみなかったのか、その後、家族旅行で行った霧ヶ峰の宿のテーブルでも同じようなことをして額を強打し――泣き出した私をなだめるために、親はアイスキャンデーを買って、私を抱っこしてあやしてくれた。鼻をぐすぐす言わせながら親の肩から顔をのぞかせてアイスをなめている私を見て、どこかから戻ってきた姉が「あ! れいこだけアイス食べてる!」と目を吊り上げた――団地の西側の西田商店街のほうでも、左右をよく見ずに道を渡ろうとして自転車にはねられた。自分では自転車に額を轢かれた、と記憶しているのだが、それがほんとうならもっと大ごとになったはずなので、はねられたはずみに額をどこかにぶつけたのだったかもしれない。

これだけ立て続けに額をけがしたことを思うと、なんだか、なにかがどうしても、幼い私のおでこに傷をつけたかったようにしか思えないのだが。

それはさておき、富士スーパー(「富士」でよかっただろうか)ができたのは、おそらく私が小学校に上がってから後のことで、一番手前の左側にパン屋さん兼お菓子屋さんがあって、奥に向かって左右に個人商店がいくつも立ち並んだ造りになっていた。一番奥の右側には、乾物屋だったか、やはり食材を売るお店があった(八百屋さんだったかもしれない)。中ほどには化粧の濃いおばさんがやっている駄菓子屋兼雑貨屋があって、そこでクラスメートとともに駄菓子を買うことを覚えたのだけれど、入り口の右側にあったお肉屋さんが、富士スーパーができる前からあったかどうかがどうも記憶がはっきりしない。

そこで、たとえば、今日のおかずはでき合いのコロッケにしましょう、ということになったとして、父親やほかのきょうだいたちといっしょにおつかいに来た場合、コロッケとメンチカツのどっちにするかと言われて私が選ぶのは、たいていメンチカツだった。メンチカツのほうが甘みがあってジューシーだったから。

今のおそば屋さんがあるところ――休業中らしいが――のほうには、昔も「大村」という似たような店構えのおそば屋さんがあって、ここではよく出前を取った。夏に冷や麦を頼むと、金魚の形に切った厚手の昆布のようなものや、缶詰に入っているようなみかんや、着色したチェリーを載せた冷麺が届けられて、その頃のはやりだったのかもしれないけれど、喜んで食べた。

このような思い出話は誰にとっても尽きないものだろう。

おそば屋さんに近い東側のほうには、美容院もあって、母はそこでパーマをかけていたはずだし、石材置き場もあった。その石材置き場も子どもたちの遊び場のひとつだった。

年を経るにつれて団地に住んでいる住人たちも建物と同じように年を取っていって、建て替えの時期によそに移っていった人もいて人口も減っただろうから、それに合わせてたくさんあったお店も少しずつなくなっていったのだろうか。つぶさに見ていなかったので確かなことは言えないが。

今は「TOUMAフレッシュマート」というお店だけが、そのあたりで唯一、パンだの、野菜だの、加工食品だのをまとめて扱うスーパーマーケットのような役割を果たしている。ほかにいつできたのかは知らないが、コンビニがあることが、そのあたりの住民には助けになっているだろうか。ほか、お店が小さいのですぐに行列ができる、橋のたもとの「ツェルマット」というパン屋さんや、お惣菜の「笹や」や、東の端に70年代末からあるという、蔦に覆われた「タータン珈琲」――ここは、1日4時間しか店を開けていないそうだ――が、今のこの通りに特色を与えていると言えるかもしれない。

ほかにも、よく見れば新たに内科兼小児科や、クリーニング屋さんもあるけれど、以前お店だったところはほぼ住宅になっていて、かつてに比べれば、やはり閑散としている、としか言いようがない。平日の昼下がりなど人通りもまばらで、たまに訪れると、以前あれだけお店があって活気があった通りが、などと思わなくもない。

でも、シャレールに建て替わったからといって、新しいお店がにょきにょきと建つよりも、そのように通りとしてはかえって若干さびれたような感じでいてくれたほうが、私としては心の内に昔の風景を思い描きやすい。

この通り――シャレールの前から西田端橋のあたりまで――には、私が住んでいた頃と同じお店は一つもないのに、なぜか歩いていると、私にとっては、どこかにあの頃と同じにおいが感じられる。

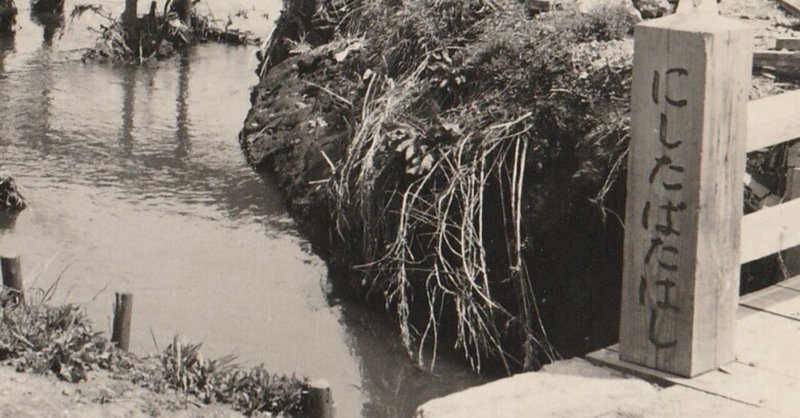

木造時代の西田端橋。

杉並区立郷土博物館所蔵の、木造の西田端橋の姿を昭和の写真集で見た時、以前はこんなだったのか、と思ったけれど、よく見たら実家のアルバムにも似たような写真があった。

しかも、アングルが酷似していて、

河川工事のためらしき仮設の橋がかかっているところもいっしょ。

ほとんど同じ時期に父親が撮ったものらしい。

親柱には「にしたばたはし」と書いてあり、コンクリート製に変わった今でもそう書いてあるが、私たちはたいていのところ、「にしたばたばし」と「はし」の部分を濁らせて呼んでいた。

それはもしかすると、今でも車内でそうアナウンスしている、関東バスのせいかもしれない。

撮影:推定昭和37(1962)年。筆者所蔵。タイトル画像はこの一部。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?