「うつわ」を食らう … 本棚から

この本を読んだ大藏の感想の一部を、本を参照しながらまとめました。

サブタイトル 「日本人と食事の文化」

著者 神崎 憲武(のりたけ) 発行 1996年 / NHKブックス〔757〕

「うつわ」を食らう

著者の神崎憲武氏は、民俗学者の宮本常一(つねいち)に師事し、研究者として活動し多くの著作もあります。

なお、民俗学とは国語辞典によると、「民間伝承を研究資料として、民俗性や文化を研究する学問。フォークロア。」紛らわしいですが、民族学は異なる学問領域のようです。

はじめに(前書き)から

やや長文ですが、この本の主旨が良く表されていると思うので引用します。(本文 7頁)また、本の帯書きでも紹介されています。

『巷間、「日本料理は器を食する」とたたえられてきた。それは、ただ盛りつけの妙趣だけでとらえられていいのかどうか ― なぜそうしなくてはならなかったのかを、あらためて問わなくてはならないだろう。

いうなれば、「器と盛りつけ」の食文化論が試みられてもよろしいのではあるまいか。それは、「何をどう食べてきたのか」を問うことにほかならないのである。』

また、印象に残ったのは、台湾.韓国.東南アジア諸国では、発泡スチロールやプラステック製の容器が普通に食事に使われるということでした。まれにプラスティックの碗でご飯を食べると、私には手触りや口当りに違和感が残ります。著者はそれを日本人の磁器への愛着が原因とみているようです。(陶器.磁器.漆器.ガラス器など、料理に合う器を選ぶことで養われる繊細な感覚は、新素材への違和感になるのかもしれないと、私は思います。)

ワンは運搬容器で接吻容器

食というと、どうしても食材や料理に注目しがちです。よって、「何をどう食べてきたのか」という視点は無かったので、読んでいて色々と驚きました。民俗の伝承や文化を研究するという、民俗学ならではの視点は身近で興味深く思えます。

ところで、目次第一章の「ワンは運搬容器で接吻容器」について、ワン(椀、碗)は運搬容器というのは納得ですが、接吻容器って一体何だろうと首をかしげました。

「あとがき」でも強調されていましたが、食事文化を考えるとき、西洋諸国との比較に何の意味があるのかと、著者は疑問を投げかけられています。何故なら、気候.風土.民族性など文化の土壌があまりにも違っています。米飯を主食にする東アジアを比較すれば、食器や作法の違いから「日本の茶飯文化」を再考する意味が生じると、著者は考えているようです。

ではより近しい米飯中心の東アジアにおいて、日本の食事文化にはどんな特徴があるのか?この本はそれが中心課題のようですが、特徴の一つとして、日本では器を持ち上げて食べることが挙げられます。そして、粘りの少ない雑穀米などを食べる時には、ワンの淵に口をつけて箸でかきこむ。この様子を接吻とみるわけです。(中国や韓国では、匙が使われます。)

また、ワンの変遷も興味深く、古くは木器か陶器が日常のワンであったが(本膳などでは漆器が使われた)、明治頃には磁器の碗が一般化した。鉄道により流通網が整備され、量産された磁器が全国に行き渡ったのだという。

その他、食具など

ワン以外にも、匙や箸などの食具、料理の発達、飲酒と飲茶習俗などの歴史が幅広く紹介されています。写真だけでなく昔の絵画まで出てくるので、面白く読めます。また、珍しい食器売りの口上には、笑ってしまいました。

毎日ご飯を食べてお茶を飲み時にお酒を楽しみ、ただ普通に暮らしてきたのですが、この『普通』に色んな歴史が詰まっていたようです。大して気に留めない日常の食生活ですが、意外にも日本人らしさが文化になって表れていたことに驚きかつ納得です。

30年近く前の刊行ですが、図書館にはありそうです。

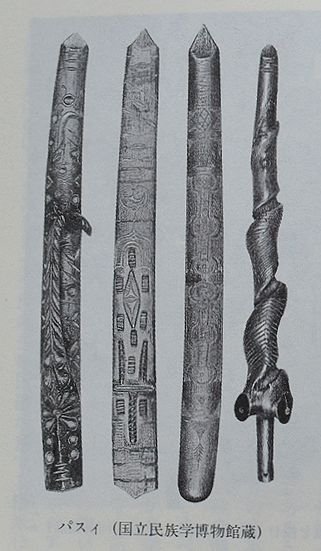

これはパスイだろうか?

この本をめくっていてビックリ、紹介されていた「パスイ」の画像が私の持っている棒によく似ていたのです。

定かな記憶はないものの、若い時は骨董店をのぞくこともあって、そういう時に下の木彫りの棒を入手したようです。全く覚えてないので、たまに目にすると何だろうかと自分でも不思議でした。

なお、パスイ(棒酒箸)とは、アイヌの人たちが伝えるもので、彫刻されたへら状の棒で、祈る時この先に酒をつけ神に捧げるとされます。著者は二本箸になる前の段階に、一本箸の時代があったのではないか?そして、パスイはその痕跡をとどめるのではと、推察されています。

これをタテに置けば、本の画像に似ています。

この棒の先の魚が、鮭のようにも見えるのですが…

どなたか分かる人にアドバイスいただけると、とても有り難いです。

よろしくお願い致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?