「ソートリーダーシップ」とは何か? VUCAの時代を生き抜く、新たなビジネスプロセス

近年、企業活動においてその重要性を増しているマーケティング手法の一つ「ソートリーダーシップ(Thought Leadership)」。国際社会経済研究所(IISE)の公式noteでは、これから全5回にわたって、ソートリーダーシップの意義や進め方、プロセスなどについて解説します。

ソートリーダーシップの考え方自体は、以前からあるものでした。新たな価値や市場を築き、世界に大きなインパクトを与えてきた様々な企業の活動を振り返ると、ソートリーダーシップと呼べるものが少なくないことに気づくでしょう。第1回では「ソートリーダーシップ」の全体像、そして今、なぜ取り組む必要があるのか、見ていきましょう。

ソートリーダーシップは、「ソート」の「リーダーシップ」?

言葉の意味から始めましょう。「ソートリーダーシップ」とは何か。

「ソート(Thought)」とは、「考え」「構想」「想い」「主張」「理念」などを表す言葉です。「リーダー」は、「先導者」「先駆者」「指導者」などを表します。ここから、「ソートリーダーシップ」とは「将来のビジョンを社会に発信し、市場のリーダーとして新たな顧客価値を創造する行為」を意味します。

ソートリーダーシップは時代の変化とともにその対象を拡大させ、より広い領域で使われるようになっていきました。定義を明確にしようとしても、時代の変化にあわせて定義も変わってしまうため、捉えどころが難しい言葉でもありました。

私たちIISEは、ソートリーダーシップの「今」を捕まえるべく、もう少し具体的な定義を以下の記事で提示しました。

簡潔に述べると、ソートリーダーシップを次のように定義しています。

「ソートリーダーシップとは、新しい考え方を世の中に提示し、共感によりステークホルダーを共創へ誘引することで、新たな顧客や市場を創造すること」

このコンセプトを基に、次節からより詳しくソートリーダーシップの意義を見ていきましょう。

「VUCA」時代の今、ソートリーダーシップがより必要に

今の時代、そしてこれからの時代とは、いったいどんなものでしょうか。時代状況と照らし合わせながら、ソートリーダーシップについて考えてみましょう。

変化する時代。変化することが当たり前、常態化した時代。未来が不安定で不確実であり、予測がつかず、様々な要素が複雑に絡み合っている時代。「VUCA」という言葉を目にすることが増えてきたという読者は多いのではないかと思います。

VUCAとは、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の4つの頭文字を組み合わせた言葉です。端的に現代という社会の情勢を表すキーワードとして注目され、定着しつつあります。

ここで、ソートリーダーシップが重要になってきます。変化することが当たり前、常態化した時代。ニーズも価値観も変化を続け、過去の知見やこれまでの成功例がもはや通用しない。そんな市場においては、今ある顧客や市場に後追いで対応するのではなく、「新しい考え方を世の中に提示し、自ら新たな顧客や市場を創造するための取り組み(=ソートリーダーシップ)」が、これまで以上に必要になってきます。

探すべきなのは、「正解」ではなく「問い」の方

経営コンサルタントの山口周氏は、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」』や『ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式』といった著書の中で、現在のビジネス環境を平易な言葉で丹念に解説しています。

山口氏曰く、これまでのやり方ではビジネスがうまくいかなくなっている。そこには「二つの要因」があるといいます。その一つは、今が先程取り上げた「VUCA」時代であること。では、もう一つの要因は何でしょうか。それは「正解のコモディティ化」です。

多くの人が分析的・論理的な情報処理のスキルを身につけた結果、世界中の市場で発生している「正解のコモディティ化」という問題です。

長いこと、分析的で論理的な情報処理のスキルは、ビジネスパーソンにとって必須のものだとされてきました。しかし、正しく論理的・理性的に情報処理をするということは、「他人と同じ正解を出す」ということでもあるわけですから、必然的に「差別化の消失」という問題を招くことになります。

「正解のコモディティ化」がこのまま進めば、多くの企業が同じプロダクトや製品、サービスやソリューションを提供することになります。そこには市場の競争を勝ち抜いていくだけの持続的な競争優位の確保、模倣困難性の構築が難しくなってきます。

「正解のコモディティ化」は、これからの時代にソートリーダーシップが今まで以上に求められてくる背景の一つとして存在します。「ソートリーダー」が発信する「ソート(Thought)」そのものが、人々の共感を勝ち取ることで、発信する企業や事業、ブランドが持続的な競争優位を確保し、模倣困難性を構築することにつながっていきます。

ソートリーダーシップのアプローチは、新しい考え方を世の中に提示し、自ら新たな顧客や市場を創造するわけですから、おのずと新しい考え方であるかどうかが求められてきます。

ソートリーダーシップが輝くのは、既存よりも新規市場

世の中に提示する「新しい考え方」とは、まさに前段で述べた、解決すべき「問題」を、新たに設定することにつながります。

そしてソートリーダーシップは、新規市場の創造にこそ価値を発揮する概念です。今までの世界にないものを生み出したいとき、新規事業を創出したいとき、ソートリーダーシップは存分に役に立ちます。逆にCRMのような、既存顧客の掘り起こしやロイヤリティプログラム、LTV (Life Time Valueの略、顧客生涯価値)の最大化などと、ソートリーダーシップとの相性はあまりよくないかもしれません。

加えて今はVUCAの時代です。変化することが当たり前、常態化した社会。その中でまだ見ぬ新規事業を生み出すべく、未来予測を試みたとしても、1社だけが持つ知見やデータだけでは満足のいく結果にはなりません。

1社だけで解決できるような問題を見つけにくくなった世界に、私たちはいます。だからこそ、企業や産業の枠を超えて多くの企業が連携し、1社だけでは生み出せないような価値を、共創によって生み出すことの重要性が高まっているのです。

新たなソートを創り出し、ソートリーダーとしてまずは自社が先陣を切る。このソートに賛同してくれるパートナーが集まると、新たな市場が形成されます。ソートリーダーシップのコンセプトを活用することで、新たな価値や市場を生み出しうるのです。

ソートリーダーシップの対象は? 「B」でも「C」でも使える!

以下の記事では、ソートリーダーシップの変遷についてまとめています。

そこでは当初ソートリーダーシップは、「インフルエンサーマーケティング」を指す言葉として多く使われてきたことを指摘しました。この時、主軸はBtoCです。新たな市場を作り、かつそれだけではなく、消費者の価値観をも変えていく。そうした存在がソートリーダーと呼ばれてきました。

時を経てこの対象に変化が訪れました。2010年代頃からはBtoBを主軸とする「デジタルマーケティング」にも、ソートリーダーシップの対象が広がっていきます。自社の強みを訴求するホワイトペーパーをWeb上で配布し、自動的に顧客開拓を推進していく仕組みができました。ホワイトペーパーを通じ、自社のソートを発信する。そうしたブランドがソートリーダーと位置付けられました。

留意しなければならないのは、それまでのBtoCアクションとしてのインフルエンサーマーケティングは無くなっていないことです。すなわち、ソートリーダーシップはBtoCでも、BtoBでも有効なマーケティング手法といえます。

ソートリーダーシップを実現するまでのステップは?

それではいよいよ、ソートリーダーシップを実現するまでのステップを見ていきましょう。大きく分けると、そこには以下の5つのフェーズがあります。

1.ソートの対象領域を決める

2.ソートリーダーを決める

3.ソートデザインを開発する

4.ソートを発信する

5.仲間をつくる

各フェーズの詳細は、今後更新予定のコンテンツでも解説していく予定です。まずは全体像として簡単に、以下から順に見ていきましょう。

1.ソートの対象領域を決める

まずは、解決すべき「問題」を設定し、世の中に問う自社の新たな「ソート」を構築します。そのために、ソートリーダーシップの目的、狙いを見失わないことです。冒頭に述べた「定義」は、何度も振り返りましょう。

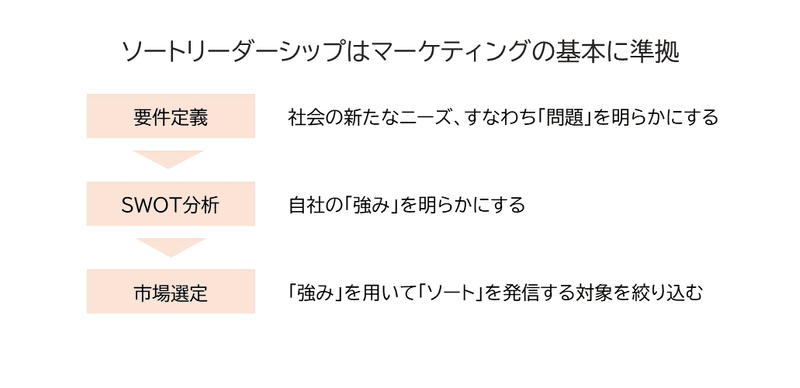

繰り返しになりますが、ソートリーダーシップはマーケティング手法の一つと大きくは言えます。だからこそ、既存の他のマーケティング手法や用語のフレームワークを上手に活用し、取り組みを進めることができます。

まずは自社の「強み」をきちんと分析し、それを生かすこと。これがソートリーダーシップの基本です。自社の「強み」を生かすまでの過程は、マーケティングの基本的なアプローチと同じです。自社の「強み」は例えば、IT・製造業などでは「技術」が該当するでしょうし、サービス業やSaaS企業などは「優れた人材」「豊富なアイデア、知見」「営業網」など、他社がそう簡単にまねできない「模倣困難性」の高い要素を、マーケティングに基づき自社の「強み」として見つけ出すことになります。そして見つけ出した「強み」を磨くことで、自社の「ソート」が確立します。

次に紹介するのは、ソートの対象領域を決める上で使いやすいフレームワークの一例です。

SWOT:「内部環境」としての自社の強みと弱み、「外部環境」としての機会と脅威をクロスして、ソートの対象領域と事業活動を定めます。ここで大事な点は、自社事業と連動させることです。いくら機会の大きい領域でも、自社の強みと全く関係のない事業を起こす必要はありません。

STP:市場や顧客をセグメント(S)化し、そこから焦点を絞り込んで狙うべきターゲット(T)を決めます。そして、そのターゲットに対しどのようなポジショニング(P)を取るのかを決めていきます。

VRIO:Value(価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣可能性)、Organization(組織)の頭文字を取った略称で、ビジネス分析で古くから使われる手法です。SWOTにおける「内部環境」分析に該当します。

PEST:Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の頭文字を取った略称で、こちらもVRIOと同じくビジネス分析で古くから使われる手法です。SWOTにおける「外部環境」分析に該当します。

高名な経営者も「事業活動はSWOTに始まりSWOTに終わる」と言及するように、マーケティングの基本的なアプローチは現代においても、変わらず有効に活用できます。

ソートの対象領域を決めることはとても大切です。この後のプロセスに続くソートリーダーの選定やソートの開発、発信などに、大きく影響を与えるからです。ソートリーダーシップのアプローチを取ることが、本当に適切かどうか。この見極めも重要です。ソートリーダーシップのアプローチは、成果の即効性を期待しにくい手法です。すぐにでも結果を出さなければならないとして即効性の優先順位を上げる場合は、ソートリーダーシップよりも直接的な販売促進施策を強化する方が、適切な選択となるでしょう。

そのうえでソートリーダーシップの取り組みを進めるべきと判断してからは、見落とさない方がよいポイントがあります。順に見ていきましょう。

1.ソートは、「共感」を得られる内容であること

ソートは得てして、多くの企業で同じような優等生的内容になりがちです。「きれいごと」だけでなく、実用性と独創性を大事にしましょう。以下のような社会からの問いに、ソートは常にさらされることになります。

①「この人(ソートリーダー)は、本当にこの考え方(ソート)を言いたいと思っているのだろうか?」

②「この時代にこの発言(ソート)は、本当に意味を持つだろうか?」

③「誰がこのソートを、本当に必要とするだろうか?」

2.ソートが共感を得るために、必要なこと

それでは、ソートが単なる「きれいごと」に留まらず、真に人々の共感を得るためには何が必要でしょうか。以下に4つのポイントを掲げます。

①「新しい」考え方、あるいはまだあまり知られていない考え方であること。誰もが知っている社会課題の解決を目指すことは当然に意義深いものですが、ソートリーダーシップにおいては「新しさ」が重要となります。

②難しすぎない(専門的、アカデミックにすぎない)こと。それが社会的に意義のある内容であったとしても、人々に理解されなければ、共感を得ることはできません。

③自社のソートに関する情報を、数多く発信すること。バーダー・マインホフ現象や、バンドワゴン効果といった言葉もあるように、発信を続けること自体が共感を引き出すトリガーになりえます。

④時間軸とフェーズを考慮し、ストーリーを練ること。共感を得る動きは一歩一歩、「わらしべ長者」のように少しずつ進めていくことが重要です。

3.アウトプットはBtoCのノウハウ、クリエイティビティを活用すること

共感を得るためには「新しい」ソートの発信を、段階を経て続けていくことが重要です。発信においてはアウトプット(成果物)が必要です。そこで活用できるのはBtoCマーケティングのノウハウであり、クリエイティビティです。ソートリーダーシップでは、BtoCにおいては当たり前とされるような知見が、BtoBにおいても有用になります。重要なポイントは以下の3つです。

①ホワイトペーパー、セミナー、取材、リビングラボ、リサーチなど、さまざまなアクティビティを立体的に企画すること。

②「ワクワク感」の醸成を大事にし、硬軟織り交ぜたアウトプットを展開すること。

③デザイナー、コピーライター、PRプランナーなどの専門家を起用し、メッセージを洗練化すること。

ソートリーダーシップの取り組みは、ソートを決めてからが本番です。圧倒的に時間がかかると覚悟しましょう。だからこそ硬軟織り交ぜた、立体的な推進活動が求められます。最初の段階では、反応がなくて当たり前。それでも地道に活動を続けることが大事です。続けていくうち、徐々に生まれてくる流れに乗ることで発信や取り組みの一つひとつの点が結び付き、線になっていきます。

2.ソートリーダーを決める

ここまでの流れで、ソートの対象領域を決めるまでの過程、重要なポイントを挙げてきました。次になすべきことは、ソートリーダーを決めることです。ソートリーダーとは端的に言うと、ソートを発信する人。その人はソートによって生み出される新しい市場の第一人者という存在になります。これを決めていくことがソートリーダーシップの取り組みにおいては重要です。次の「第2回」記事で詳しく見ていきます。

3.ソートデザインを開発する

ソートリーダーを決めたら、次のステップはソートデザインの開発です。ソートデザインの担当者を中心に、ソートが該当する領域の情報をリサーチしていきます。これに基づき、現在のトレンドや市場情報、そして自社の「強み」との関係性を踏まえ、「ソート仮説」を立てる。この一連の流れを取っていきます。詳細は「第3回」で解説していきます。

4.ソートを発信する

ソートデザインを開発できたら、いよいよソートを発信していきます。そのためのアウトプットとして求められるコンテンツの性質は、先に掲載した記事でも言及した通り、「新規性、専門性、ファクト、分かりやすさ、など」が求められます。発信の方法においても、SNSやホワイトペーパーなどに加え、社内外の人的/組織的ネットワークを活用した、異業種や異分野とのコラボが求められてきます。「第4回」でここは掘り下げていきましょう。

5.仲間をつくる

ソートを発信し、共感を得た結果として、仲間(パートナー)が生まれてきます。それらには企業だけでなく、市民、財団、スタートアップ、アカデミア、パブリックセクターなど、幅広い対象が含まれます。未来を展望する新しい考え方(ソート)を打ち出し共感を生み、時にはエコシステムを形成しながら社会の意識を変えていくことで、大きな問題の解決を図る。こうした動きの詳細も、「第4回」以降で見ていきます。

以上、「第1回」ではソートリーダーシップを概観し、その意義や目的、重要性などについて解説しました。次回は、ソートリーダーシップをもう少し詳しく観察し、実践するための条件や役割、ソートリーダーに求められるスキルや専門性などについて考えていきます。

企画・制作・編集:IISEソートリーダーシップHub(藤沢久美、鈴木章太郎、塩谷公規、石垣亜純)