社会を構築するUXの力

武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース クリエイティブリーダシップ特論 第13回 藤井 保文さん, 2020年8月10日 by コク カイ

本日は株式会社ビービット東アジア営業責任者 作家、藤井 保文のさんの講義を拝聴した。

藤井さんは最初はUXデザインコンサルティングから始め、企業活動におけるデジタルUXデザインの定着支援を行っていた。彼は中国での勤務をきっかけに、UXを重視した中国のデジタルビジネスを考察し、その表面から本質まで分析してみた。日本に帰った彼はその考察の内容を踏まえて、デジタル化が益々進む日本社会のなかで、企業はどういった立ち位置で発展して行くべきかに論点を置きずつ、アフターデジタル社会を分析するシリーズ作を書いた。時代の発展を見つめた問題意識と考察から得た知見をまとめた力作の故に、発売してから一挙にベストセラーになった。

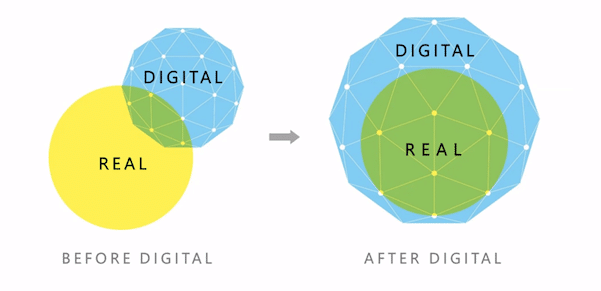

学生時代にバンド活動をしていた藤井さんは、たくさんの表現活動を積み重ねたおかげで、特に抽象化した概念の整理が得意だと本人が語った。中国勤務の時に観察、調査を積み重ねて、色々なデジタルビジネスパターンを整理し、そこから時代の動きを先読みして、デジタル浸透社会到来の判断をしたのもそのおかげかもしれない。二、三年前から中国の都市部での現金使用率が3%しかいないと言われてきたが、実際中国で考察していた藤井さんもそこから中国社会におけるデジタルの力を実感した。衣食住から人々の生活の様々な面まで広がるデジタルサービスが存在していて、人々はリアルで生活していながら、デジタルに取り囲まれつつあるのが社会の現実だ。これからはオンラインが益々オフラインを覆い、元々オフラインだった行動や生活が全てがデジタルデータ化して個人に紐付いて、あらゆる人の行動データが利用可能な時代になっていく。

では、実際企業はこのアフターデジタルの考え方はどう捉えているのか。それについて、実は日本企業の中でもそのような認識が持っているところが少なくいる。ただ問題点としては、日本の企業はどうしてもデジタルをリアルにくっついた存在に考えがちだということを藤井さんが述べた。彼から見たら、デジタルはリアルに依存するどころか、リアル全体を取り巻く存在になっているのが現実だ。ECサイトでのお買い物を例にすると、例えば私が自宅にいてネットで買い物をしたら、すぐ注文を受けたサイトのオンラインシステムが倉庫に在庫調達の依頼をかけ、一連の処理の末に、無人宅配ロボによって私の住所まで商品が届いた。少し極端的な話かもしれないが、コロナの流行により次第に現実性が見えてきた話でもあると思う。

その時になるとリアルは全くいらなくなるかというと、そうではない。むしろリアルの重要度がより一層上がるかもしれない。藤井さんがそのように考えた根拠としては、そもそもデジタルとリアルの得意分野がそれぞれ違うからだ。デジタルが得意な分野と言えば、よく考えがちなのは利便性が高いや効率的、クオリティコントロールしやすいなどに対して、リアルはリアルの場でしか作れない信頼構築や感動体験などがある。逆に考えればこれは企業にとってチャンスにもなるかもしれない。そのため、デジタルという社会的インフラをベースに、リアルに対する期待値が急速に上昇するのがこれからデジタルとリアルが融合する時代の特徴だと藤井さんが考えた。(下の図は藤井さんの講演資料によるものです)

今まで属性データしか取れなかった時代では、企業側から見たクライアントが極めてフラットな存在だ。例えばターゲットは男性か女性、30代か40代、会社員か自営業などといったやや雑なまとめ方で認識されていた。しかしデジタル化の進行により、人々の行動データが取れるようになって、人間がより立体的に捉えることができるようになった。藤井さんの言葉を借りると「人間は状況、モードの集合体だ」。職場で厳しいだった女性の上司がプライベートでは実はドラマ好きや、堅苦しい男性の社員が実は地域の町会に参加して地域貢献活動をしているなど、場やタイミング、気分などが変われば人々が違う一面を見せてくれるかもしない。そのため、その人にとって最適なタイミングやコンテンツさえ分かれば、不自然のないコミュニケーション方法が提供することもできる。今後この行動データをどう扱うべきかは企業にとって新たな課題になるかもしれない。

一方コンテンツの幅が狭い、タイミングの幅が狭いケースもある。例えばカフェみたいな特定な時間(仕事・リラックス)で特定なコンテンツ(コーヒー・軽食)しか提供できない場合、ビジネス側はさらに一歩を引いて全体的に見直す必要があるかもしれない。そこでは自然にUXデザインの力が必要になってくる、UXの観点から見れば、企業が提供できるは単なるプロダクトだけではなく、人と寄り添った価値のある一連の体験(ジャーニー)を提供するのも可能である。

次に藤井さんは成功企業が持っている思考法と言われるOMO(Online-Merge-Offline)という概念を取り上げた。この言葉は元グーグルチャイナCEOのリーカイフさんが初めて提唱した概念で、これはオンラインとオフラインを分けるのではなく、一体として捉える考え方を言っている。これこそオンラインにおける戦い方や競争原理から考えると藤井さんが述べた。日本企業の多くはデジタル側とリアル側がまだ連携していない現状にあり、その原因は部署ごとにそれぞれ違うジャーニーを持っているからだと考えられる。それを変えることは企業の内部構造を変えないといけないことになるかもしれないため、決して容易な話ではない。しかしこれはあくまでも企業側の話で、顧客にとって重要ではない、顧客が一番関心するのはサービス体験の良し悪しだ。そのため、企業が今からできるのは、リアルもオンラインも同じことをしているという思想転換を取り急ぎすることだ。(OMOと従来のO2O、オムニチャネルの違いについて、この文章は分かりやすく説明してある、よろしければご参照ください)

OMOの話もそうだが、従来のO2Oの考え方とオムニチャネルの考え方と比べると、オンラインとオフラインを一体化して、顧客のための体験をいかに良いものにするかに主眼をおいていて、UXを重要視している。ユーザーがサービスを使えば使うほど行動データが蓄積され、エクスペリエンスの改善によって顧客の満足度が徐々に高くなっていき、そして最後に企業競争のコアになる部分は、いかに蓄積されたデータを活用してエクスペリエンスのデザインができるのかというところだ。

「UXの時代が到来している」これはただ企業のための注意喚起のキャッチコピーだけではない、この時代において企業がより重要な役割を果たすきっかけを与えられつつあるという意味もある。デジタルとリアルが融合する社会では、テクノロジーとUXの力を最大限に生かすことで、社会アーキテクチャのデザインも実現可能になる。アメリカの法学者ローレンス・レッシグが考えた社会の行動変容をもたらす4つの力はそれぞれ、法、規範、市場、そして最後はアーキテクチャだ。もともとUXデザインを通してユーザーのオンライン体験しか影響できなかったが、OMOの力によってUXは「社会における行動モデルの提案」ができるようになる。つまりテクノロジーとUXの融合は企業にとって自社ミッションを伴ったアーキテクチャ設計の実現も可能になると言うことだ。

ここでアリババの「ゴマ信用」スコアシステムの例を取り上げたいと思う。詳しい紹介は下記のURLでも確認できる。私自身は中国人なので、この信用スコアの存在を知ってからは自分の生活に何も影響が出ていない。しかしながら、この信用評価のシステムによって今まで誰にも知られなかった一人一人のいい生活習慣(クレジットはちゃんと返済しているか、定期的に収入を得ているかなど)が、現在データとして残されることができた。それによって自分の信用度がある程度正確に評価され、品行方正の行動がゆくゆく内在化し始め、社会の風気を少しずつよくなる。この一連なバタフライ効果みたいなループがまさに社会アーキテクチャの力を発揮していると言えるだろう。そのため、リアルとデジタルの境界線が曖昧になることで、UXデザインができる範囲が急速に広がり、最終的に社会の風潮を作ることも現実性のある話だ。

ただここで気をつけないといけないのは、UXデザインが発揮できる力が大きければ大きいほど、悪用されるリスクも高くなるというところだ。例えば生権力の悪用や体験設計上のテクニックという「ナッジ」の悪用など、人の自由を奪ったり行動を恣意に誘導したりすることやデータの悪用、プライバシーなどが深刻な倫理的な問題を招く可能性もある。その部分についてはかなり心配だと最後に藤井さんが述べた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?