【伝説】名取老女の生誕地(宮城県)

地元の伝承によれば、岩沼で最も古いとされる岩蔵寺に名取老女が生誕した地と伝わり、薬師如来を秘仏としています。

岩蔵寺の由来について(岩沼市志賀)

東照宮、仙岳院の末寺(まつじ)、清和天皇(貞観2年)円仁(慈覚大師)の開基。

岩蔵寺縁起によると、「山奥に深山宮の社ある所の方に、薬師如来を勧請。

折しも名づけ給える名石、深山宮の古跡あり。」

「伊達政宗が拝んだあと、仙台に移す予定だった薬師如来を30人で運んだが、途中で重くなり更に30人を追加して仙台にようやく着いた。

本尊なき後、岩蔵寺は無住になり、伊達政宗にお願いして返してもらった。」と、伝わる由緒あるお寺です。

平安末期の作で阿弥陀如来像や、十二神将(室町時代作)が安置されています。

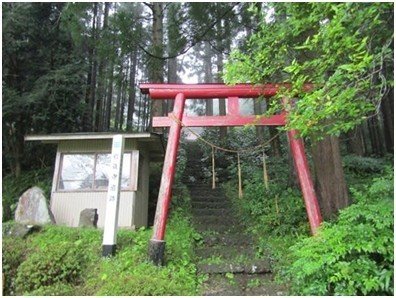

車でお寺まで行けますが、狭い道をいくので、

歩いていくこともおすすめです。

川崎町へぬける古い道があり、その面影を偲ぶことができます。

志賀は、元は「指賀」と言われました。

指賀郷と玉前郷は、842年小野篁が伏見稲荷を分霊したと伝わります。

封内風土記では、「志賀邑」とあり、「南長谷邑玉崎と号する地なり」

前は崎が由来なので、「たまさき」とよむ。

志賀沢水系地域で、郷は、水系により境界をひいており、

玉前郷は、入間田がある水系にあたります。

南長谷に志賀八幡宮があります。

ここには、黒川郡七ツ森のキャラクターになっている朝比奈伝承がありました。

「南長谷から逢隈を見ると、烏鳥屋山、七峰山が見える。その山、5、6条の畝立した畑のような山ひだが見られ、「三郎の畑」という。

ある時、朝比奈三郎が大根を植えるつもりで畝立したところ、

鋤の先に大きな石が当たった。三郎は怒り、その石を投げすてた。

それが南長谷の深山の山懐の奥深い所にささり、投げられた為に

その石には、鬼のような面をしているので、鬼石とよぶ。」

石碑の前に大石が埋まっています。

ひとつひとつの石碑にお参りさせて頂きましたが、文字はよく読めません。

ひとつだけ、「聖徳太子」の石碑はわかりました。

聖徳太子伝というのがありますが、天台宗は太子伝を元にしている事があります。(天台宗と三十三観音霊場とは深い関係がある)

岩蔵寺遺跡とありますが、縄文晩期・古代の遺跡になっている地でもあるのです。

また、ここには慈覚大師と大蛇の話がありました。

大蛇伝説『志賀岩蔵寺の由来』

慈覚大師が大蛇と対戦した話が『岩蔵寺縁起』にありました。

『岩沼の西北へ二里(8キロ)志賀の山に貞観二年、慈覚大師開基の

岩窟山岩蔵寺がある。

岩蔵寺は度重なる野火や山火事で烏有に帰したが、薬師堂だけは残った。

この薬師堂は、当時名実共に日本一の飛騨工匠が村民に、

「こんなお堂っこ、俺は一晩の中に建てて見せる」と豪語した。

そして夜どおし、材料を牛の背に乗せて運んだ。

そもそもこの薬師堂は、地元の奥深い山中に大蛇が生息していて、

村民に危害を加えるので、村民は野にも山にも出られず困っているのを、

慈覚大師はみて法力をもって大蛇を退治し、その胴体の真上に江州志賀

から瑠璃光如来を勧請して建立したと称される。

今の地名も江州(近江)「志賀」の名称がそのまま「志賀」とした説は真実らしい。

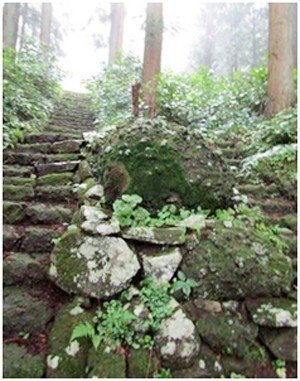

さて胴体の真上に如来を祀り、後世に祟りのないように慈覚大師の思慮であったが建立後参道の石壇の中腹に執念の大蛇の頚(首)が、石となって悪気を放ち、これに触れれば悪病疫痢になるので、参道の石段の中央に頑丈な五寸角の木枠を作り覆っている。

このような障害物のある参道は、日本でも珍しいことと言われる。

御堂の背後には、大蛇の尾がイボ石となって四、五間連なっている』

※岩沼の伝説より

おそらく、別の宗教の派閥があったと思われ、

関東地方でも山姥と対戦する行基(東大寺大仏建立の監督をした僧侶)

があるように、修験場の争いは各地にあったと考えられます。

「大蛇の怒りを鎮めてみさかの石中にその霊気を祀り籠めて、

石上に不動尊を立て給う所なり」

不動尊はありませんが、不思議なイワクラです。

伝説にあった参道の石段は、石室のようですが、調査していないためわかりません。

お寺の入口にたくさんの手形がありました。

イタコや口寄せの間で広まった御堂でしょう。

手形の意味

参考に、宮城県『日本の民俗』の風習に、「八日だんご」というのがあります。12月8日に「アサダンゴ」の餅をつくり、2月8日に「ユウダンゴ」の餅を作るそうです。

この意味は、出雲の神が12月8日に発ち、2月8日に戻ってくるからと

伝承されています。(場所不明)

そのダンゴを作った手で大戸に手形を残すそうです。

盗難除けのための手形といわれ、岩蔵寺に残される手形と同じ意味があるのではないでしょうか?

そのダンゴは、笹に12個さし、門口に立てる。

12月8日は神上り、2月8日は神下り、という田の神の古い習わしだそうです。

カラスに食べさせる「カラスダンゴ」とも言うそうです。

カラスに餅を食べさせる話しは、唐桑半島にも伝わっています。

※画像:丸森町観光案内所

小正月の行事の一つが「団子さし」

http://marumori.jp/blog/2017011524174/

宮城県に伝わるダンゴの風習から、出雲神の風習が残されていることがわかります。

桃生郡鳴瀬町にも正月飾りの幣束を残して、鳥追いの呪いをするものがある。「ヤアヘエ」「ホイホイ」というかけ声をかけて鳥を追い払う行事。

外から侵入する外来種からの感染症対策が考えられます。

このように、手形の風習が東北地方に数多く残っているため、女性を主に活動していた宗教センターとも言われる場所にも、何らかの熊野信仰はあったと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?