東京工業大学博物館(東京都目黒区・大岡山駅)

国立大学の一つである東京工業大学。名前からすると都がやってそうだが国がやっている。そのあたりが難しい。都か区か国か市かはっきりしてほしい。とにかく国立の理系大学ではかなり上位に入る大学で、現代社会で生かされている技術のいくつかはこの大学から生み出されているという、まず日本の技術開発に欠かせない大学である。

大岡山駅のすぐ目の前、特徴的な形をした建物が目に飛びこんでくる。かまぼこ型や立方体の組み合わされた不思議な立体形状の建物。「ガンダム」の名で近所の子供たちから親しまれたこれは百年記念館で、博物館はこの百年記念館の中に入っている。

1階は天井の高いスペースになっており、グッズ販売や打ち合わせスペースなどが並んでいる。展示室は2階と地下1階になっており、まずは2階の展示室から向かう。2階からは1階を見下ろすことができ、一種の基地のような感覚にもなる。まさにガンダムである。

東京工業大学の創設期・変革期には3人の学長によって大きく歴史が動いている。前身となる東京職工学校を設立した手島精一、その東京職工学校の初代学長となった正木退蔵、そして終戦後の日本において大学改革の提案を行なった和田小六である。まずはこの3人の事績とともに東工大の歴史を紹介する展示室がある。

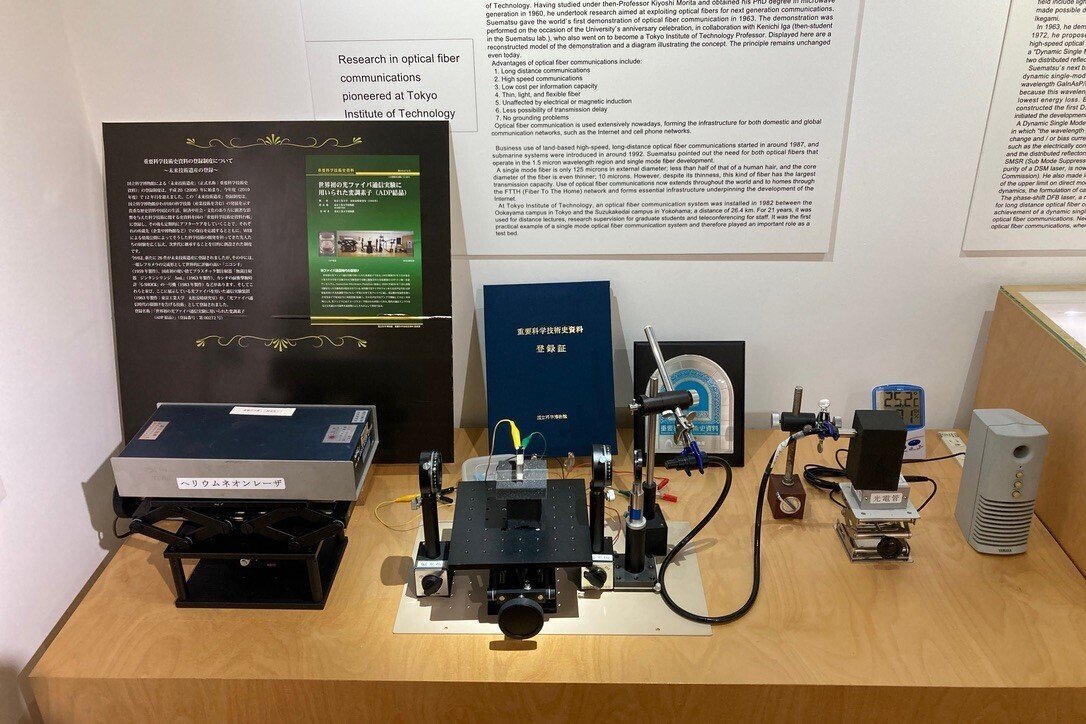

隣には東工大の研究成果の一つである電気〜光・通信の研究史の紹介をしている展示室が並ぶ。森田清による真空管開発、古賀逸策による高安定水晶発振子、末松安晴による光通信の開発、そして高柳健次郎によるテレビの開発といった事績は全て東工大の研究室から始まっている。この学校がなければこれらの恩恵を現代人が受けるのにはもっと多くの年数を要したかもしれない。

もう一つの部屋は百年記念館の意匠設計を行なった篠原一男の展示室となっている。清家清をはじめ多くの建築家を輩出している建築学科のやはり出身で、卒業後は東工大で助手、助教授、教授を経て定年退官まで一貫して東工大で研究・教育しつつ優れた建築作品を生み出した人物だったという。ある種ブームの建築からは線引きした「異端」とも言われた建築家ながら、磯崎新と共に日本建築界を牽引し、多くの住宅の建築デザインをしたその作品が展示されている。

地下1階には特別展示室がある。特別展示室Aでは企画展として構造色の研究についての展示がある。孔雀の羽、モルフォ蝶、貝殻の裏側のような角度によって色が変わる構造色を追求し、それを実際の技術に生かした研究成果が発表されている。

現在はガッツリと理系というイメージの強い東工大、実は多くの芸術家を輩出していることでも知られている。特に河井寛次郎、濱田庄司、芹沢銈介という民藝運動の代表者たちやその後継でもある島岡達三といった人間国宝レベルの人物たちが揃ってここの出身だというのは興味深い。彼らの作品も展示されている他、最近の出身者による工芸作品も展示されている。その他にロボット工学の草分けともいえるGAWALKやローラーウォーカー、それに東工大のもう一つの偉大な開発成果であるフェライト研究の紹介、ビタミンBの紹介といった多岐にわたる分野の研究成果が紹介されている。

特別展示室Bでは多くの機械遺産が遠慮なく展示されている。もはや何に使うのかもさっぱりわからない。キャプションがついているものもあるのだけれど、キャプションを読んでも頭で理解するのが追いつかない。これを大学の研究室で作ってきたというのが凄い。

理系のエリートである東工大。ところが実は夏目漱石が前身となる東京高等工業学校で講演を行ったり、江藤淳や伊藤整が教鞭をとっていたりと何かと文芸とも縁があったりするのも凄いところ。トイレは和式と洋式はウォシュレット式。