葛西臨海水族園(東京都江戸川区・葛西臨海公園駅)〜パナソニック汐留美術館(東京都港区・新橋駅)

先日の『新・美の巨人たち』で取り上げられていた葛西臨海水族園。水族の館ではなく水族の園である。

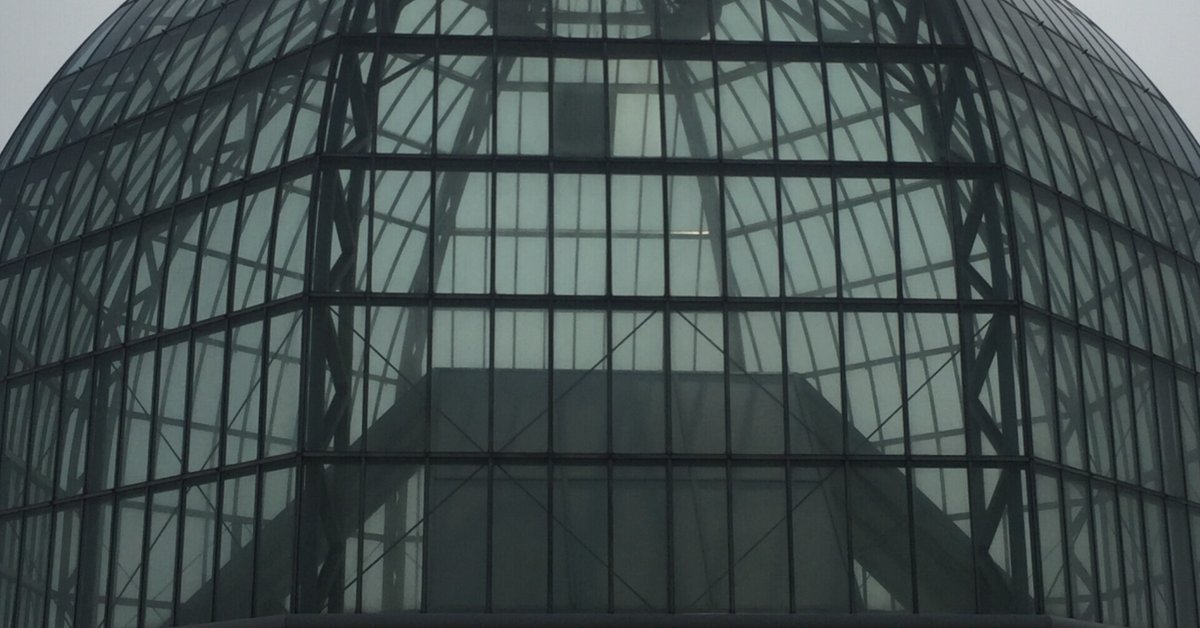

ニューヨーク近代美術館の新館などを手がけた世界的な建築家・谷口吉生による印象的なドォム型の建築と、すぐそばにある東京湾に溶け込むように配置された人工池によって、まるで海の上に建っているかのような様相を呈している。

開館時間に合わせて行ったけれどすでに客層は家族連れを中心に多い。美術館とは一味違う。

地上階のドォムからエスカレーターを降りてまるで海に潜るかのような錯覚を感じながら目の前に飛び込むのはサメの水槽。イワシの群れと同居させるというヒリヒリした試み。イワシの流れと逆行して泳ぐサメたちに惨劇を予感してしまう。

次に待ち構えるのはカツオを中心とした巨大な水槽である。カツオがスピード感あふれる躍動を見せる。脂が乗っていてとても素敵である。ほかにもエイなど多くの魚が同居している。以前はここにマグロが居た記憶があるのだけれど、謎の大量死の後からか仕切りが設けられた模様。

しばらく七つの海を中心とした魚たちの展示がある。一つ一つの水槽の水温が違う。次は渚の生物、ということで実際の渚に合わせて潮の満ち引きが再現されている。ここは子供の目線から見られるように階段脇に水槽の断面が見られるようになっている。やがてペンギン(ちょうど餌やりの時間に遭遇した)を経て、カリブ海や日本近海の展示へと移る。ここでは水槽を上から見ることもできる。

ちょうどマダコの餌やりの時間になっており、飼育員によって餌が投入される。エビ三匹。なんと蓋つきのプラケースに入れて投入するという。投入されたタイミングで一匹のタコが気づいて飛びかかり脚で確保するも蓋の開け方がわからない。挙げ句の果てに餌を追いやりタコ同士で喧嘩するという。非情である。

東京湾コーナーを出ると出口あたりにレストラン。マグロカツカレーなど、一見よさげにみえて、その仕入先はどこから?と疑いたくなる。

ここは屋外にも出られるのでそちらの方がオススメ。

地上に戻るときにはSEで海へ上がるような演出がされていてとても憎い。

出口を出ると水生動物の館もある。ほとんど人がいない。

なぜ「水族館」ではなく「水族園」なのか。設計者である谷口吉生の想いが反映されているという。

建物だけじゃなく公園一帯を生き物の生息する地であるというコンセプトで以って臨んでいるから。

トイレは本館にも水生動物館にもある。ウォシュレット。

ちなみに男性用の小便器に関しては全てが便器が床までの長さになっている。つまり子供が来ることを見越して子供が用を足せるようにしているのだ。きっと。ちょっとこの配慮には感動した。トイレたるものこうでなくてはならない。

・パナソニック汐留美術館

お腹が空いたので新橋まで足をのばし寿司を食べ(ばちあたりな)、次に向かったのはパナソニック汐留美術館。フィンランド出身の建築家サーリネンの建築作品を中心にした展示を行っている。

入口に本人の写真が展示されているのだけれど無駄にイケメンである。

ポケットに手を突っ込んで目線をカメラから外し宣材写真のよう。

フィンランドには民族叙事詩カレワラーという物語が古来からあって、ガレン・カレラをはじめ画家や音楽家、文筆家がその影響を受けていることが多い。建築家であったサーリネンもその一人としてロマネスクの造形が目立つ。

学友のゲセリウス(彼の妹が妻になる)、リンドグレンと三人でGLS共同建築事務所を立て1900年に開催されたパリ博覧会でフィンランド館を担い有名になる。

G(ゲセリウス)L(リンドグレン)S(サーリネン)それぞれの写真があるのだけれど、Lだけが異様に老けている。三人すべて同年代のはずなのだけれど。Gは手にタバコ持ってる、Sは冒頭のとおり。二人はイケメン。Lはおじさん顔。振り回されたにちがいない。苦労がうかがえる。がんばってほしい。

その後、Gは早死に、Lとも袂を分かって独立したサーリネン。ヘルシンキ駅舎などを手がけて世界的に注目されることになる。フィンランド国立博物館や郵便切手、紙幣などもデザインしている。

会場はほとんど撮影できず(基本的にこの美術館は撮影不可)、展示品は室内の装飾(椅子やテーブルクロスなど)と設計図と写真が中心で従来の展示に比べると展示数が少ない感があったけれどそれなりに楽しめた。どうにも最近ミュージアム界隈でフィンランドの勢いが来ている気がする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?