塙保己一史料館(温故学会)〜山種美術館(東京都渋谷区・渋谷駅)

・塙保己一史料館

盲目の学者、塙保己一。そう、あの塙保己一である。誰もが知っている保己一。ホッキーの名称でおなじみのことは周知の事実である。

埼玉が誇る英雄といえば渋沢栄一、その渋沢翁が尊敬していたという塙保己一の業績を讃えるために渋谷は國學院大學のすぐそば、渋谷の高台に建てられたのが温故学会の塙保己一史料館である。

関東大震災後に建てられた耐震性の高いこの建物、戦時の東京大空襲の際には焼夷弾に見舞われたが、当時の館長が手づかみで外に投げ捨てて戦火を逃れたという歴史もある。

入り口には塙保己一の像がある。江戸時代の人なので和装である。平日にしか開館していないというのもありレア度は高い。訪れた時には誰もおらず、中のスタッフの方が快く出迎えてくれた。マン・ツー・マンで保己一の業績を教えてもらうことに。

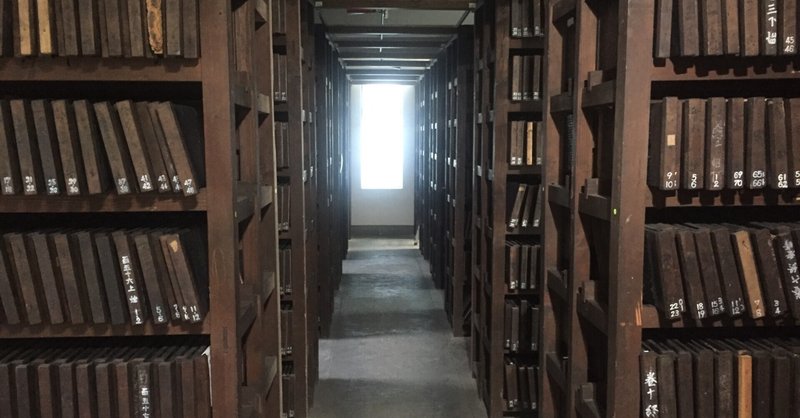

塙保己一の業績は『群書類従』に尽きる。『群書類従』とは何か。散逸してしまう畏れの多い書物を後世に残そうと、全て版木として残したのである。盲目の保己一になぜそれができたか? 全ての物語を聞いてその一言一句が記憶の中にあったらしく、それを口述で弟子たちに書きとらせ版木へとしたのだという。その数17244枚。版木は両面に刻まれているので3万ページを超える文章、600以上の書物がこうして後世に残されることになったのである。

ちなみに版木は1枚あたり20文字×20行。現在まで続く原稿用紙のサイズはこれを元に作られている。今でも研究者などが版木からの印刷を求めて依頼があるらしい。こうして学問は受け継がれて行くのです。保己一ナイスですね。

そんな話を聞いていたら別の見学者が。どうやら埼玉県からはるばる来館した模様。さすが埼玉が誇る偉人。

1階と2階に版木が保管されている。日に灼けないように窓は小さめで天井部には消火設備もある。東日本大震災でも被害はなかったそう。保管庫も版木も撮影は自由。2階には講義室と称して広い和室があり、保己一の関連品が飾られている。トイレは和式と洋式。小便器の流水が自動でもボタン式でもなくハンドル式というレアな作りに驚きます。歴史ある建物なだけはある。

・山種美術館(速水御舟と吉田善彦)

塙保己一資料館を出て、右手前方の道を真っ直ぐ歩くと数分で駒沢通りに出る。

乃木坂方面から恵比寿方面までの点在する美術館をつなぐ通りとしてつい最近になって開通された美術館通りと呼ばれており、山種美術館の他にもエマーユ七宝美術館や写真集カフェなどがエリア周辺にはある。

山種美術館は1966年に開館した日本初の日本画を専門とした美術館。入口から入ると天井の高い1階部分のロビーがある。右手は上層階(企業)へのエレベータ。美術館は10時からだがビル自体は早くから開館しており、少し早めに到着してもエレベータ前のソファベンチで待つことができる仕様になっている。左手が美術館受付と併設されたカフェ。カフェの隣には山種美術館の概要を放映するモニターがある。混雑時に待機する際にはここで時間がつぶせるという心憎い演出である。トイレはウォシュレット式。全体的にいい匂いで高級感が溢れている。

展示室は地下にある。受付の横から階段を降りて行く。壁面には加山又造による巨大な壁画。これに関しては個人で楽しむ分には撮影可能だけれども、他の作品は基本的には撮影不可。地下に降りるにつれて薄暗くなり、自動ドアーを入れば浮かび上がるような照明で演出された展示室へ。向かって右側がメインとなる第一展示室で左側がサブとなる第二展示室になる。

今回の企画展では速水御舟と吉田善彦という師弟による競演、と題して二人の作品を展示している。前半は師匠である速水御舟の作品。感心したのは一つ一つの作品に対してどういった技巧が施されているかや本人や関係者による作品に関わる説明が配されていること。鑑賞する際に目安ができるので初めて作品を観る人にも優しい。

この中で『昆虫二題』として『葉蔭魔手』『粧蛾舞戯』だけは撮影ができる。『葉蔭魔手』は蜘蛛の絵。脚の細部までが描かれており、また糸の張り巡らされ方も真に迫ってくる美しさ。『粧蛾舞戯』は様々な色や形の蛾が飛び交う。触覚の一つ一つまでが妖艶な蛾の戯れには艶めかしささえ感じる。

植物や生き物を捉えた絵が中心である中で異質なのは瓦礫となった町を描いた『灰燼』。これは死後にアトリエから発見されたのだといわれている。

重要文化財が2点あり、その一つ『名樹散椿』が第一展示室のメインとも言える。金屏風に描かれた巨大な椿。赤や白の鮮やかな椿と、散り行く花びらの相対が生物の生と死のようであり、背景の金色の中に浮かび上がってくる。

第一展示室の後半は弟子の吉田善彦。速水御舟の血縁筋にあたるらしく若い頃からその元で研鑽を積んだ。その作風は日本画でありながら、また師匠とは違う画風を組み立てている。彩色で描いた上から金箔をかぶせ、さらに上から彩色する、という技法を編み出しており、独特のやわらかさを生み出している。風景画などはセザンヌを意識させる作品もある。

第二展示室は小さな部屋。第一展示室よりもさらに照明を落としておりここでは速水御舟のもう一つの重要文化財である『炎舞』のほか数点が展示されている。やはり目を引くのはこの『炎舞』で、暗闇の中で燃え上がる炎の光に寄せられた蛾たちを描いている。照明を極限まで落とすことによって炎が心を奪われる美しさで浮かび上がる。速水御舟の体験に基づく絵で、炎を浮かび上がらせる暗闇の漆黒は本人に「二度と同じものを描くことができない」と言わしめた奇跡のもの。客足がまばらだったおかげで『炎舞』を心行くまで独り占めして味わい尽くすことができた。至上の贅沢と言わざるをえない。

https://www.yamatane-museum.jp/image/collection/collection_11.jpg

鑑賞者にとって魅力的な美術館とは何か、収蔵品や展示方法、内装も勿論その要因となるけれど、学芸員の方の所作もその一つ。とても丁寧な応対で、かつ日本画に対しての思い入れもあることは好感の持てる美術館である大きな理由となる。トイレも綺麗だし。カフェでは企画展に合わせた和菓子なども提供されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?