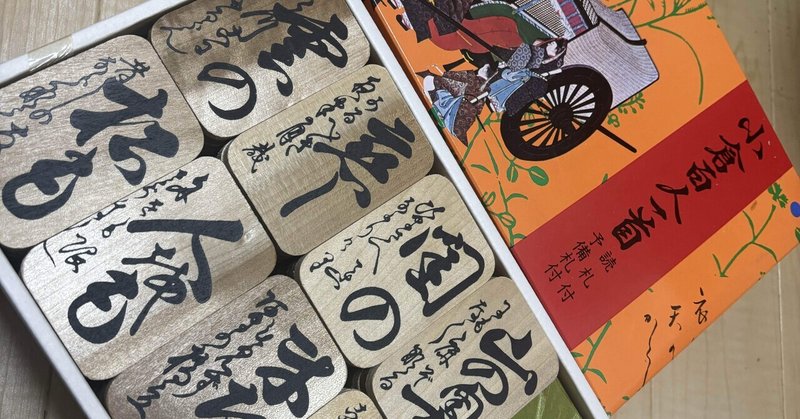

伝承遊び遺産(北海道下の句カルタ③)

さて、のこり50首

いってみよう!

またしても

それぞれの画像に心の声を

51 藤原実方朝臣

かくとだにえやはいぶきのさしも草

さしも知らじなもゆる思ひを

52 藤原道信朝臣

明けぬれば暮るるものとは知りながら

なほ恨めしき朝ぼらけかな

53 右大将道綱母

歎きつつひとりぬる夜の明くるまはいかに久しきものとかは知る

54 儀同三司母 (藤原伊周の母 高階成忠の娘 貴子)

忘れじの行く末まではかたければ

今日を限りの命ともがな

55 大納言(藤原)公任

滝の音は絶えて久しくなりぬれど

名こそ流れてなほ聞こえけれ

56 和泉式部

あらざらむこの世のほかの思ひ出に

今ひとたびのあふこともがな

57 紫式部

めぐりあひて見しやそれともわかぬまに

雲隠れにし夜はの月かな

58 大弐三位

ありま山ゐなの笹原風吹けば

いでそよ人を忘れやはする

59 赤染衛門

やすらはで寝なましものをさ夜ふけて

かたぶくまでの月を見しかな

60 小式部内侍

大江山いく野の道の遠ければ

まだふみも見ずあまの橋立

61 伊勢大輔

いにしへの奈良の都の八重桜

今日九重ににほひぬるかな

62 清少納言

夜をこめてとりのそらねははかるとも

よに逢坂の関は許さじ

63 左京大夫(藤原)道雅

今はただ思ひ絶えなむとばかりを

人づてならで言ふよしもがな

64 中納言(藤原)定頼

朝ぼらけ宇治の川霧絶え絶えに

あらはれわたる瀬々の網代木

65 相模

恨みわびほさぬ袖だにあるものを

恋にくちなむ名こそ惜しけれ

66 大僧正行尊

もろともにあはれと思へ山桜

花よりほかに知る人もなし

67 周防内侍

春の夜の夢ばかりなる手枕に

かひなく立たむ名こそ惜しけれ

68 三条院

心にもあらでうき世にながらへば

恋しかるべき夜はの月かな

69 能因法師

嵐吹くみむろの山のもみぢ葉は竜田の川のにしきなりけり

70 良暹法師

寂しさにやどを立ちいでてながむれば

いづくも同じ秋の夕暮

可能性は

71 大納言(源)経信

夕されば門田の稲葉おとづれて

あしのまろ屋に秋風ぞ吹く

72 祐子内親王家紀伊

音に聞くたかしの浜のあだ波は

かけじや袖の濡れもこそすれ

73 権中納言(大江)匡房

高砂のをのへの桜咲きにけり

と山のかすみ立たずもあらなむ

74 源俊頼朝臣

うかりける人を初瀬の山おろし

激しかれとは祈らぬものを

75 藤原基俊

ちぎりおきしさせもが露を命にて

あはれ今年の秋もいぬめり

76 法性寺入道前関白太政大臣(藤原忠通)

わたの原漕ぎいでて見ればひさかたの

雲居にまがふ沖つ白波

77 崇徳院

瀬を旱み岩にせかるる滝川の

われても末にあはむとぞ思ふ

78 源兼昌

淡路島かよふ千鳥の鳴く声に

いく夜寝覚めぬ須磨の関もり

79 左京大夫(藤原)顕輔

秋風にたなびく雲の絶え間より

もれいづる月の影のさやけさ

80 待賢門院堀川

長からむ心も知らず黒髪の

乱れて今朝(けさ)はものをこそ思へ

81 後徳大寺左大臣(藤原実定)

ほととぎす鳴きつるかたをながむれば

ただ有明の月ぞ残れる

82 道因法師

思ひわびさても命はあるものを

うきにたへぬは涙なりけり

83 皇太后宮大夫(藤原)俊成

世の中よ道こそなけれ思ひ入る

山の奥にも鹿ぞ鳴くなる

84 藤原清輔朝臣

長らへばまたこの頃やしのばれむ

うしと見し世ぞ今は恋しき

85 俊恵法師

夜もすがらもの思ふ頃は明けやらで

ねやのひまさへつれなかりけり

86 西行法師

歎けとて月やはものを思はする

かこち顔なるわか涙かな

87 寂蓮法師

むらさめの露もまだひぬまきの葉に

霧たちのぼる秋の夕暮

88 皇嘉門院別当

なには江のあしのかり寝のひとよゆゑ

身をつくしてや恋ひわたるべき

89 式子内親王

玉の緒よ絶えなば絶えね長らへば

忍ぶることの弱りもぞする

90 殷富門院大輔

見せばやな雄島のあまの袖だにも

濡れにぞ濡れし色は変らず

91 後京極摂政前太政大臣(藤原良経)

きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに

ころもかた敷きひとりかも寝む

92 二条院讃岐

わが袖は潮ひに見えぬ沖の石の

人こそ知らね乾(かわ)くまもなし

93 鎌倉右大臣(源実朝)

世の中は常にもがもななぎさ漕ぐ

あまのを舟の綱手かなしも

94 参議(源)雅経

み吉野の山の秋風さ夜ふけて

ふるさと寒くころも打つなり

95 前大僧正慈円

おほけなくうき世の民におほふかな

わが立つそまに墨染の袖

96 入道前太政大臣(西園寺公経)

花さそふ嵐の庭の雪ならで

ふりゆくものはわが身なりけり

97 権中納言(藤原)定家

来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに

やくやもしほの身もこがれつつ

98 従二位(藤原)家隆

風そよぐならの小川の夕暮は

みそぎぞ夏のしるしなりける

99 後鳥羽院

人も惜し人も恨めしあぢきなく

世を思ふゆゑにもの思ふ身は

100 順徳院

ももしきや古き軒ばの忍ぶにも

なほあまりある昔なりけり

雑談⭐︎変体かな

あらためて、下の句カルタを見る中で

旧字体がいろいろみえてきた

つまり

うちの近所の「太鼓まんじゅう」やさんは

「たい古まんじゅうふじ多」となる。

たいこまんじゅうは

御座候とか今川焼きとか大判焼きのこと。

世の中には

あんがいこの「変体かな」ってのがあるみたい。

またさがしてみよう。

そして、

このひとなんで

顔隠れてるんやろか

また謎が謎を呼ぶ。

下の句カルタは

こんどはいつか一緒にやってみたいなぁ。

あたらしい夢ができました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?