ミニ四駆の話

私は〇〇世代

これだけ

ベーゴマについて

あつく調べているが

私は現役世代ではなく、

地元ではベーゴマはみたことさえなかった。

では、

わたしは何世代なのか

ドラゴンボール、スラムダンク世代

ファミコン、スーファミ世代、

ビックリマン世代

そして

私は「ミニ四駆世代」である

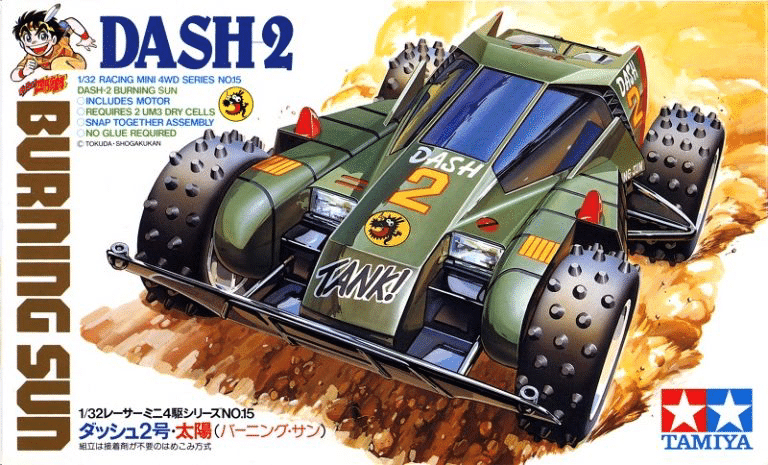

「〇〇ドラゴン」と「ダッシュ〇号」

少し上の世代は

ラジコン世代であった。

しかし、それは高価で機構もかなり難しいイメージがあって、とっつきにくかった。

そこにでてきたのが、Jrの名がつく

「ミニ四駆」だ

小学生高学年になると、

ジャンプ、サンデー、マガジンを読むのだが

低学年のバイブルは

コロコロ、ボンボン、ガンガンだった。流行のおもちゃはそこからひろがるのだ

調べてみると、

ミニ四駆は1982年に登場しているが

私がはまっていたのは、

レーサーミニ四駆シリーズがでた1986年であろう。

スパイクタイヤを搭載したオフロード仕様で、これらタミヤ製のRCカー名に「Jr.(ジュニア)」をつけたミニ四駆モデルは、ラジコンに憧れた子供たちの人気を博し、第一次ミニ四駆ブームの牽引役を担った。

漫画『ラジコンボーイ』の登場車種であるドラゴン兄弟も登場し、これらがミニ四駆シリーズ初期の牽引役となる。

中期より『ダッシュ!四駆郎』によるミニ四駆のみの登場車種ダッシュシリーズなども数多く設定され、中期以降はこれらミニ四駆漫画のオリジナルによる車種が人気を引っ張った。

だから

周りのみんなのマシンは

〇〇ドラゴンか

それか、みんな

ダッシュ〇号 エンペラーとかになる

漫画の影響は絶大である。

そのあと、

一台のマシンが一世風靡となる

アバンテだ

なんで、アバンテが流行ったのかはわからないが、すっごい流行った。

みんなアバンテになった。

しかし、

当時から私はへんなやつだったので

みんなと同じものにはしたくない。

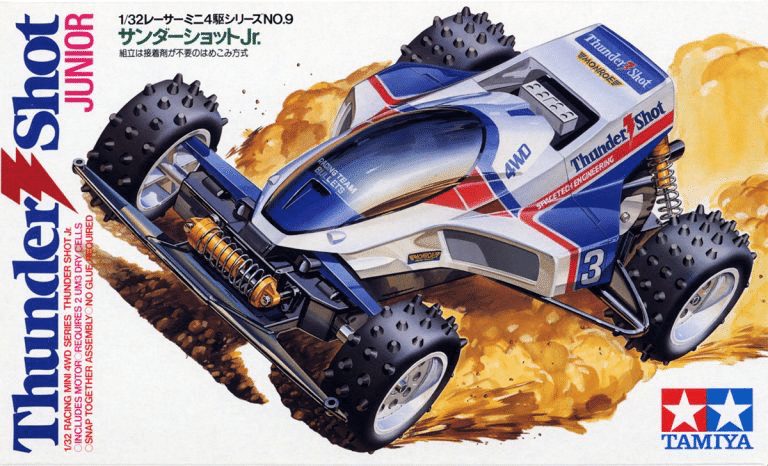

「サンダーショットjr」

私のマシンはというと

「サンダーショットJr」が本命だった。

一台当時で600円くらいだっただろうか

みんな、タミヤのケースを持つことがあこがれで、自分のマシンを改造しまくった。

・シャーシを軽くするために、穴を開けまくり

・クリアボディをスプレーで黒く塗る

・レース用にスパイクタイヤから、スポンジタイヤのなんだかサンドイッチみたいな二色のやつにはきかえる(あんな色のアイスあったな)

・タミヤの充電電池と

赤と黒のデザイン

・「ハイパーダッシュモーター」である。

数ある中でダントツ早い

はじめてみたときは

びっくらこいた

魔改造

ミニ四駆は実験あそびでもあった

こうしたらどうなるんかな?

ばっかり考えてた。

たしか、コロコロでも

オリジナルの改造マシンを投稿している

ページがあったのだ。

①モーター増強大作戦

ニクロム線をまいたら

モーターはつよくなるんちゃうか

とおもって、

ノーマルを解体して、ニクロム線を繋ぎ、2倍くらいまいて動かした

煙が出て火を吹いた

行き良いよくその辺のもんでぶっ叩いて

火を消したもんだから、マシンはこれでもかというぐらい大破した。

②ミニミニ四駆

家になぜか単五という謎の電池があった。

そこで、いらない車体を真ん中カットして

前輪と後輪くらいの車体の短さにして

すっごいミニミニなミニ四駆をつくった。

これははしった!

感動した

しかし、電池が小さいもんだから

すぐに容量がなくなって止まった。

寿命もミニミニやった。

③めざせ水陸両用

ワイルドミニ四駆というシリーズが出た。

でっかいタイヤがかっこよくてしびれた。

そこで、

魔改造屋のこころは踊り、

通常の車体に無理やり、ワイルドミニ四駆のタイヤ履かせた。

「いけ!エキスプレス!」

当時なんもわからんくて、なんとなくエキスプレスって言葉がかっこいいっておもってた。

F Fも、ウルティマも主人公はエキスプレスww

庭には池があったので、

陸上から走行し、その大きなタイヤを浮き輪として、池の上を飛沫をあげながらすすむ!

よていであった

みごとなまでに、水の中につっこんで

すごいいきおいで

しずんでいった…。

ご冥福をお祈りします。

とまぁ、

いろんな魔改造をいま急激におもいだした。

憧れのマイコース

タミヤのあの星二つには

少年心をガッツリ掴む何かがある。

ミニ四駆専用のタミヤのロゴがはいったケースを持っているだけで、

「こいつ、やるな!」

って威嚇になる。

たぶん、

ハイパーヨーヨー世代の皆さんも

ベーブレード世代の皆さんも、

共感していただけるのではないか。

けど、なかなかタミヤ公式のケースなんて買えないから

釣具屋のケースにステッカーはってごまかす!

蓋を開けたところに

タミヤのニッパーと、ドライバーセットくらい入れておけば完璧や

どの時代もスネ夫みたいなやつはいて、

そんなやつは 家にコースがあった。

憧れである。

だって

あれジャマやん。

そんな時は、河川敷にわが

サンダーショットとともにいく。

そこには、水が流れてない

綺麗な側溝がグラウンドの横にあるのだ。

なんなら、

トンネルになってたり

カーブがあったりする超地元密着型

ロング天然?コースである。

スネ夫よ

こっちの方がでけぇぞ!!

はじめて、地元の児童館にいったのも

ミニ四駆の大会がある

ときいて、自転車でいった。

2位かなんかに入賞して、

よくわからないプラモを景品でもらった。

お金改造と工夫

ミニ四駆が入りやすいところは

接着剤が不要で、カチッと組み立てれることだ。

ミニ四駆によって、

四輪駆動や二輪駆動

モーターの仕組みなんぞを理解した。

ある意味、ミニ四駆は

ベーゴマなどに比べると

えらいメカメカしいが

それでも

子どもたちは工夫したのだ。

たしかに

モータをかえる

パーツをかえる

など、メーカーの戦略によって生み出される

パーツの選択でマシンは確実に早くなった。

しかし、

金銭的な工夫だけでなく。

自分で穴あけたり、

なんなら

勝負とは正反対のところにある

魔改造のほうが面白かったし、記憶に残っている。

ベーゴマを集めていておもうのは

その当時の子だもたちの

工夫が

その加工から見えるのがおもしろい。

なかには、失敗したんだなとか

削りすぎたな

とかもみえる。

いまのおもちゃも

きっと、コロコロなどの漫画で

トーナメント方式の対決の場面で

新しいキャラクターが

新しいアイテムや本体をもって

「なーにー!!?」という実況のひとの

絶叫の漫画展開をへて、

トイザらスにパーツやマシン本体が

並ぶのだ。

メーカーの販売戦略にのっかって、

スネ夫のように

規定の枠であそぶのもいい

けど、だれもしていない、

お金をかけない工夫をするおもろさを

かんじてほしい。

その工夫により得た勝利を感じてほしい。

そして、

時には

沈みゆく我がマシンを見つめながら

清々しささえかんじる大失敗を

ぜひ今の子どもたちにも体感してほしいものである。

ワイルドミニ四駆ほしいなw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?