【日本の国家成立①】

日本における「国家」の成立過程を掘り下げてみたいと思います。

【大和政権】

大和政権(大和朝廷)は、古墳時代の後、飛鳥時代以降の大王(おおきみ)を中心とした中央集権体制のことです。奈良盆地などの近畿地方中央部に起こりました。大王家を中心とする諸豪族の連合政権と考えられています。この「大王(おおきみ)」が7世紀後半、天武天皇の頃から天皇の称号で呼ばれるようになり今日に至っています。

【6世紀の東アジアの国際関係】

大和政権の時代、隣国の朝鮮半島は3国時代でした。3国とは下記の通りです。

①百済

②新羅

③高句麗

朝鮮半島にあったこれら3国の中で、大和政権と特に関わりが深かったのは百済です。

百済は隣国の新羅、高句麗からの圧迫を避けるため日本との親交を深めました。儒教、仏教を伝えるなど日本への大陸文化伝来に貢献しました。

また、中国大陸では隋(581〜618)、唐(618〜907)の巨大な統一王朝が存在していました。

「日本書記」によれば仏教伝来は552年とされており、百済の聖明王が仏像・経論などを献じたとされています。

大和政権における有力な豪族は、蘇我氏と物部氏でした。特に、蘇我氏は財政を担当し、大和政権の最有力の大臣(おおおみ)となる大豪族でした。物部氏は仏教受容に反対し、蘇我氏と対立して争い敗北しました。

【聖徳太子】

有名な聖徳太子は推古天皇(在位592〜628)の摂政となり、天皇の皇権の強化し集権的官僚国家を目指しました。また、遣隋使を派遣して大陸の文化導入を推進しました。聖徳太子は、仏教を国教とする天皇中心の国家体制を本格的に推進した人物です。その功績の主なものは下記の通りです。

①冠位十二階の制(603)

②憲法十七条の制定(604)

【大化の改新〜白村江の戦い】

蘇我氏の打倒に始まる一連の政治改革のことを「大化の改新」(645)と呼びます。豪族の蘇我蝦夷は大きな権力を持ち、自身が擁立する舒明天皇のもとで専権を奮いました。蘇我氏の勢力は天皇中心の国家体制作りの大きな妨げだったのです。

大化の改新の後、646年に唐の律令制を基に天皇中心の中央集権国家建設を目標とした「改新の詔」が難波宮で宣布されます。その項目は下記の通りです。

①公地公民制

②地方制度

③班田収授

④税制

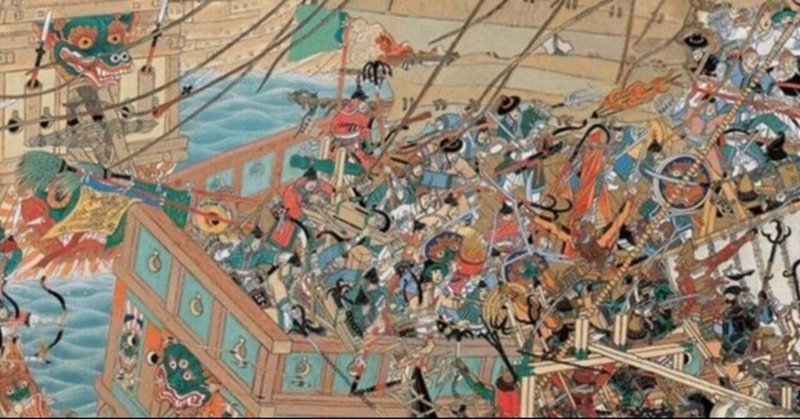

唐の制度に基づく改新の基本政策が示されました。こうして天皇を中心とした国家体制が少しずつ形成されていきました。しかし、天皇中心の国家体制形成の1番大きな契機となったのは「白村江の戦い」(663)での大敗です。

6世紀の朝鮮半島の地図を見てみて下さい。

この当時、日本はまだ「倭国」でした。国号を「日本」と改めたのは「白村江の戦い」の敗戦後のことです。唐との争いでの敗戦が倭国内部に危機感を生み出しました。巨大な統一王朝唐との友好関係樹立を模索する中で国家体制が整備・改革され、「律令国家」の建設が加速されたのです。

【大宝律令・律令制国家の誕生】

天皇中心の国家体制作りは大宝律令(701)に始まります。そして、律令格式と呼ばれる法令により運営される国家を「律令国家」と呼びます。政庁舎である「太政官」が置かれ、太政大臣、左右大臣、大納言で構成された政府ができました。

①太政大臣

②左大臣・右大臣

上記の2つの官職にある人物を「公」と呼びます。

①大納言

②少納言

③参議

上記の3つの官職にある人物を「卿」と呼びます。

「公」と「卿」の官職にある人物をまとめて「公卿(くぎょう)」と呼び、別名を上達部(かんだちめ)と言います。

太政官の下での政務分担機構を「八省」と呼びます。現在の省庁のことです。「八省」は下記の通りです。

①中務省(なかつかさしょう)

・最重要の省。天皇の側近で臣下の上表を伝達し、詔勅を起草する。

②式部省(しきぶしょう)

・文官人事・学校などを司る。

③治部省(じぶしょう)

・喪葬・陵墓、雅楽や外交を司る。

④民部省(みんぶしょう)

・戸籍・租調庸・田畑を司る。

⑤兵部省(ひょうぶしょう)

・武官人事・軍事を司る。

⑥刑部省(ぎょうぶしょう)

・刑罰や良賤の訴えを決す。

⑦大蔵省(おおくらしょう)

・出納や度量衡・物価を決定。

⑧宮内省(くないしょう)

・宮中の一般庶務を司る。

【五畿七道と令制国】

律令制による統治にあたり、国内各地の地域名ができ行政区分が確立しました。日本国内の地域を66国2島に区分しました。

①五畿七道

・律令制における「広域地方行政区画」。

②令制国

・律令制に基づいて設置された地方行政区分。

この五畿七道、令制国名を一覧にした地図を添付しました。参考にして下さい。律令国家ではこの66国2島をさらに国・郡・里に区分けしました。そして、国司、郡司、里長を任命して政治を行いました。

①国司

・一国の民政・裁判を司るため、中央政府より派遣される地方官。任期は6年、後に4年に改められる。

②郡司

・国司の下にあり郡の民政・裁判を司り、在地の豪族が任命され任期は終身制。

③里長

・里の支配者で租税の取り立てなどを主な職務とする。

国司は「知事」、郡司は「市長」、里長は「村長」といったところです。律令国家建設時に定められた五畿七道・令制国名は、明治初期まで国家運営の行政区分として使用されました。

【仏教の受容】

聖武天皇(在位724〜749)は仏教による国家鎮護を図った天皇です。741年に各国に国分寺、国分尼寺の建立を命じました。この「各国」というのは、令制国の66国2島です。1番有名な国分寺が奈良の東大寺です。全国の総国分寺として建立され、現在も多くの参拝客が訪れています。

【令外官(りょうげのかん)】

律令国家の政務分担機構「八省」については既に説明しました。しかし、実際に行政を行う上で対応できない場合には令制に規定のない新たな官職を設置しました。この新設された官職を総称して「令外官(りょうげのかん)」と呼びます。

「令外官(りょうげのかん)」について説明します。

「令外官」が積極的に設置されるようになるのは桓武天皇(在位781〜806)の頃からです。

①勘解由使(かげゆし)

・797年新設。

・地方国司の行政を監察する職。

②蔵人(くろうど)

・810年新設。

・天皇の秘書的な役割の官職。

③検非違使(けびいし)

・824年新設。

・京都の治安維持や民政を行う官職。

④押領使(おうりょうし)

・10世紀に新設。

・警察・軍事的な官職。

・地方の治安警察を担当。

⑤追捕使(ついぶし)

・10世紀に新設。

・警察・軍事的な官職。

・初めは臨時の官職でしたが、後に諸国に常設されるることになりました。ちなみに、この「追捕使」が後の鎌倉時代の「守護」の原型になりました。

その他の有名な「令外官」について説明します。

①関白(かんぱく)

・884年新設。

・成人の天皇を補佐する官職。

・実質上の公家の最高位。

・敬称は「殿下」。

②摂政(せっしょう)

・866年の藤原良房が最初。

・君主が幼少、女性、病弱である等の理由により政務を行えない場合、君主に代わって政務をとる役職。

③征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)

・709年、陸奥鎮東将軍に任じられた巨勢麻呂が最初。

・坂上田村麻呂(758〜811)が特に有名。

・東北地方の蝦夷征討事業を指揮する臨時の官職。

・歴代の武家の棟梁が就任した官職。

・源頼朝が1192年に征夷大将軍に就任して以来、675年間に渡り武士の棟梁として日本の最高権力者の称号となる。

律令国家は、天皇を最高権力者として「公家」が行った中央集権体制でした。「大宝律令」(701)に基づく法令により運営されました。しかし、「武家」による政権である鎌倉幕府により廃されました。

鎌倉幕府の政治機構は、承久の乱(1221)で後鳥羽上皇が幕府に反乱を起こして敗れたことにより確立しました。武家政権のための法令が、1232年に制定された「御成敗式目」です。

律令制国家において、地方統治は「大宝律令(701)による「国郡里制」により運営されました。

鎌倉幕府において、地方統治は「御成敗式目」(1232)に基づいて「守護」「地頭」が設置されて運営されました。

行政区分は五畿七道、令制国の区分が継続されました。鎌倉幕府の成立により、政権運営者は「公家」から「武家」に移行していきました。

よろしければサポートをお願いします。🐥より良い作品作りのための励みにさせていただきます❗️