第5話 能ある神は筋肉を隠さない

「お〜い、七野〜!カラオケ行こうぜ!お前の奢りな!」

校門を出て20秒。僕は、今日も平穏に帰れない事を悟った。

声をかけてきた那珂島は、返事も待たずに僕の肩を掴んで引き寄せる。バランスを崩し、たたらを踏んだ僕を見て周囲から下卑た笑い声が上がった。何が面白いのだろう。

「今日何時間する?追い出しギリまで?」

「やべ、学生証家かも」

「別になくても顔で分かるべ」

「七野、今日財布持ってきてるよな?」

曖昧な笑みで返せば、那珂島は「分かってんじゃん」と笑って背中を叩いた。背中に鈍い痛みが走る。

社会の教師が言っていた。自然界は弱肉強食ではなく、適者生存で成り立っていると。

だが、弱者か強者であれば強者の方が良いに決まっている。同じ様に社会に適応できなかった人間でも、強ければこんな風に、奴隷の如く扱われる事はなかったはずだ。

「じゃあ俺ら先行って部屋取っとくから、これよろしく」

当然の様に突き出された鞄を、否応無しに持たされる。重荷を全て僕に預け、奴らの荷物は軽いサブバッグだけ。奴らはカラオケのある駅前の方へ、肩で風を切りながら歩いて行ってしまった。

奴らが角を曲がったのを見届けた所で、腕に引っ掛けられたいくつもの鞄の重みに耐えかね、思わず地面に落としてしまう。中身はそう多くはないはずだが、中学指定の学校鞄はそれだけで何故かやたらと重い。

自分の鞄を毎日持って登下校するだけでも苦行なのに、これだけの鞄を持ってカラオケまで歩いていかなければならないとは。

僕が尻込みしていると、小さな影が揶揄うように僕の足元に滑り込む。見れば、それは1匹の三毛猫だった。気ままで悪戯な三毛猫は慰めるかのように僕の足に顔を擦り寄せたかと思えば、興味を失ったのかそのまま立ち去っていく。

僕は苦難の道程を思い、ため息を吐いた。

嘆いていても始まらない。僕の様な猫からも社会からも見放された弱者に手を差し伸べてくれる聖人は、現実世界にはいないのだ。こうして悩み、到着が遅くなるほど、奴らの機嫌は悪くなるだろう。僕も、望んで苦難を受けたい訳ではない。

僕は深く息を吸い、集中すると、鞄の山に手をかけた。

やっとの思いでカラオケに到着した時には、僕の全身は痛みと疲労で悲鳴を上げていた。

石塊のような体を引きずって店内に入り、受付に合流である旨を告げれば、事務的な口調で奴らの部屋の番号を告げられる。同じ様な状況でこのカラオケを訪れるのは初めてではないのだが、店員が手を差し伸べてくれた事はない。他人の苦しみになど、興味がないのだろう。

エレベーターで3階まで移動し、扉に挟まれそうになりつつ廊下に出る。

他にもちらほら客が入っているらしく、廊下はあちこちの部屋から漏れ出す歌声が混じって騒然としている。そんな中でも、一際下品で騒がしい声を響かせている部屋があった。僕の目的地だ。

扉を開くと、くぐもっていた喧騒が一気に鮮明になる。流行りのアニメソングを熱唱していた一人が歌うのを中断し、入ってきた僕を睨みつけたので、僕はそそくさと扉を閉めた。

「ちょ、タイミング悪すぎ」

「ちょうどいいわ、ドリンクバー取ってきてくんね?」

「俺も俺も。ほら俺達座っちゃったからさ」

鞄を下ろすや否や注文と共にコップを2つ押し付けられ、部屋から追い出される。仕方なしにドリンクバーへ向かおうとすると、背にした扉の向こうから先程と同じ曲が聞こえてきた。もう一度歌い直すらしい。

注文を間違えると面倒なので、覚えているうちに取りに行ってしまおう。

そう考えつつドリンクバーに向かおうとした所で、僕は違和感に気が付いた。普段なら逃してしまうような微かな違和感だったが、しかしそれは確かにこの空間に存在していたのだ。

歌を歌っていない客がいる。

カラオケというのは、歌を歌うために来る場所だ。そんな事は、日本人なら誰だって知っている。そのカラオケで、わざわざ歌を歌う以外の事をしている客がいるのだ。

僕は耳を澄ませ、聴覚に意識を集中させた。先程僕に違和感を抱かせたあの声が、もう一度聞こえないかどうか……。

「で、デカい!デカすぎて固定資産税がかかりそうだなあ!」

聞こえた。

ボディビルダーへ掛けるようなコールである。

どうやら、この声は先程まで僕がいた部屋の隣から聞こえて来るらしい。

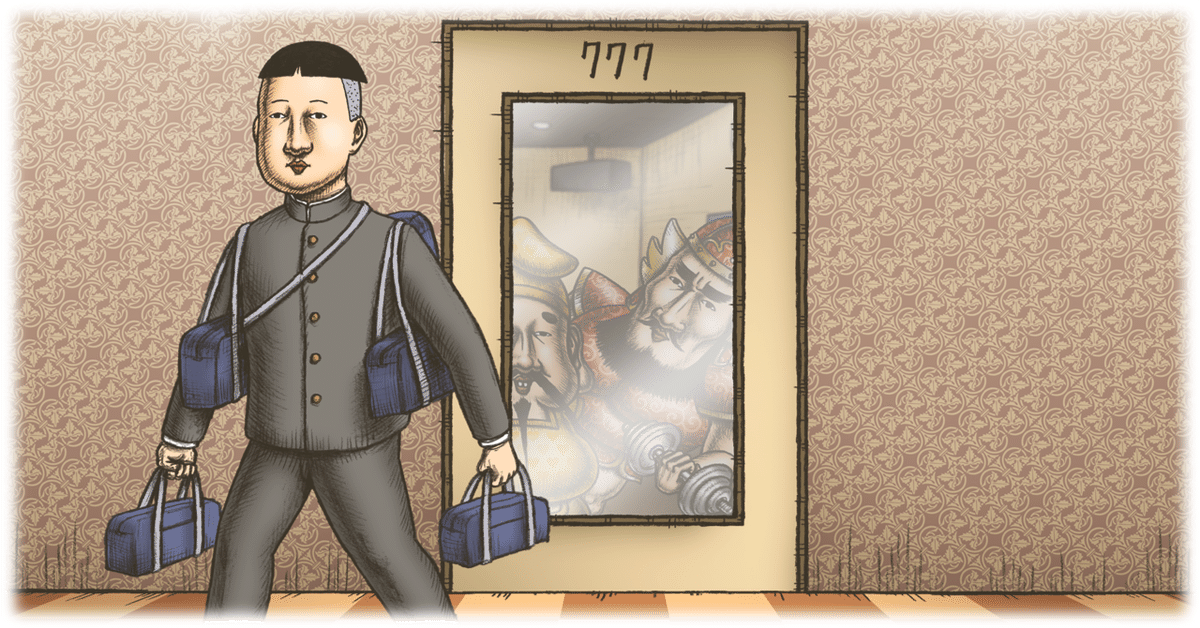

興味をそそられた僕は、部屋の扉に近付いた。防音ドアに嵌められたすりガラスの一部は透明になっており、僅かな隙間からではあるが、中を覗くことができる。

足音を殺してそっと近付き、気配を消しつつ中に視線を向ける。そこには、驚くべき光景があった。

何の変哲もないカラオケの個室の中に、プロ用のジムで使う様な本格的なトレーニングマシンが設置されていたのだ。

マシンの設置面積を確保するためにソファやテーブルは脇に追いやられており、マシンの上では今まさに誰かがバーベルを持ち上げている。

「キレてる!キレてるよ!」

掛け声を上げていたのは、手前にいる黄色い服を着た人物だった。扉のすぐ近くに立っている彼に、存在を勘付かれるかと一瞬警戒したが、彼はこちらに背を向けており、外は見えていないようだ。

光景の異様さに意識を持っていかれていた僕だったが、落ち着いてみると、トレーニングをしている彼ら自身もまた、このカラオケボックスに似付かわしくない事に気が付いた。

トレーニングマシンの上でベンチプレスをしている、筋骨隆々の人物。彼は赤い鎧兜を身に付けたまま、僕の体重の倍の重さはありそうなバーベルを、危なげなく持ち上げている。傍らに立てかけられている三叉槍も、恐らく彼の持ち物だろう。

声をかけている黄色い服の人物は、一転して恰幅の良い体つきをしていた。奇妙な形の髭と大きな福耳が、掛け声をかける度に揺れている。側のソファーの上には、釣竿と鯛が置かれている。生に見えるが、本物だろうか。

「恵比寿さん、見て!私の腹筋!」

「す、すげー、さすが毘沙門天!腹筋6LDK!」

「うふふふふ……」

恵比寿と毘沙門天。彼らは、確かにそう言った。

この街では、神と呼ばれる存在が人に混じって生活している。僕も、街を出歩く彼らや、アルバイトをする彼らと会った事がある。カラオケで見かけるのも、これが初めてではない。

……が、筋トレをしている場面に居合わせるのは流石に初めてだ。というより、そもそもカラオケで筋トレをしている者を見るのが初めてだ。

「恵比寿さん、ほら!私の三角筋!」

「うわっ、びっくりした!肩にちっちゃい重機乗せてんのかい!」

「うふふふふ……」

僕が那珂島達に追い詰められている時、隣の部屋で彼らが筋肉を追い込んでいる。

これは、偶然なのだろうか。

規定のセットを終えたらしい毘沙門天がトレーニングマシンから立ち上がり、こちらに顔を向けそうになったので、慌てて壁の影に身を隠す。

そして、手に持っていた空のコップの存在を思い出した僕は、一先ず自分に課せられた任務を成し遂げるため、改めてドリンクバーに向かった。

室内で流れていた曲が終わったのを確認し、そっと扉を開けて体を中に滑り込ませる。

飲み物の入ったコップをテーブルの上に置くと、一瞬奴らはこちらに視線を向けた。だが今は僕に構う気分ではないのか、奴らはそのまま僕がいないかのごとく馬鹿騒ぎを続けた。

鞄を運んできた疲労は着実に体に溜まっている。腰を下ろす所は無いかと室内を見回すが、部屋の片面を占めるソファは奴らとその荷物で埋まってしまっていた。反対側には、背もたれのないスツールがこれ見よがしに一つだけ置いてある。

仕方なく僕はスツールを壁際に引き寄せると、固い壁を背もたれ代わりにして腰を下ろした。

奴らが代わる代わる流行りのミーハーな曲を歌う合間に、背後の壁の向こうから恵比寿の掛け声が響いてくる。隣の部屋で中学生が一人苦難の時を過ごしているというのに、神というのは呑気なものだ。

ふと、聞き覚えのあるイントロが流れてきて、僕はげんなりした。集団で歌う、カラオケの定番曲だ。奴らはカラオケに来る度に、何度もこの曲を入れる。そして、僕にタンバリンを叩かせるのだ。

現に、机の上にはプラスチック製のタンバリンが置かれている。誰かが備え付けの収納スペースから取り出して、わざわざ僕の前に置いたのだ。顔を上げずとも、奴らの視線の圧力を感じる。

サボると後で面倒な事になるので、嫌でもタンバリンを叩くしかない。

僕は諦めてタンバリンを手に取り、渋々叩き始めた。ようやく休まったと思った腕が、4小節も叩かないうちにまた疲労を訴え始める。

「おい七野!音ちっせーぞ!」

叩く力が弱くなっているのを1人が耳ざとく聞きつけ、指摘してきた。僕はなけなしの力を振り絞り、半ば自棄の勢いで右手に持ったタンバリンを左手に叩きつける。

掌に走る痛みの分だけ、タンバリンの音が響く。出力を上げたことで腕に溜まる疲労は加速度的に酷くなり、限界が近付くのを感じる。

曲は、サビに差し掛かろうとしていた。最も盛り上がるサビの最中でタンバリンが止まれば、その後どんな糾弾を受けるかは想像に難くない。力尽きるにしても、せめてこのサビだけでも叩ききらなければ。

僕はとにかく、タンバリンを叩くことだけを考える。腕の筋肉が悲鳴を上げ、締め付けられるような痛みが走る。痛みが増すにつれて、僕の意志とは裏腹に、腕に力が入らなくなっていく。補う様にもっと力を込めようとするが、重い鞄に削られたせいで、体にこれ以上の力は残っていない。

もはや、これまでか。

曲に耳を傾ける余裕すらなく、リズムが合っているかどうかも分からない。ただ、無我夢中でタンバリンを叩く。

そして、その瞬間は訪れた。

「上腕二頭がチョモランマ!」

壁の向こうから、その言葉だけがやけにはっきり聞こえる。

その瞬間、腕に力が戻ってきた。タンバリンを叩く度、筋肉が収縮し、盛り上がるのを感じる。

これが、”ゾーン”か。

スポーツやバトルを題材にした作品で時折描写される、集中力が身体能力を凌駕した究極の状態。身体を動かすことに縁のない人生を送ってきた僕だが、まさかこんな所で体験することになるとは思わなかった。

僕は奇妙な高揚感を覚えつつも、曲の終わりまでタンバリンを叩ききった。歌い終えたうちの1人が、側に寄ってきて僕を小突く。

「なんか今日めっちゃ音出てんじゃん。次も同じ感じでよろしく」

意地の悪い笑みを浮かべたそいつの後ろで、那珂島達が僕を見ながら何やら小声で話している。恐らく、僕が疲れから無理をして、普段以上の音量で叩いてしまったと思っているのだろう。

実際、過去の僕は、最初の貧弱な音量ですら一曲もキープできなかった。そんな僕に続けざまにもう1曲叩かせて、恥をかく所を見たいに違いない。

だが、僕には不思議と「次もいける」という確信があった。

躊躇うことなく頷いた僕を見て、奴は意外そうな顔をしたが、すぐに元のにやけ顔になってソファー席に戻っていった。タッチパッドからリクエストが送信され、次の曲が流れ始める。先ほどよりもテンポが速い。

僕を追い立てるように、イントロから掛け声を上げる奴ら。僕は落ち着いてタンバリンを構える。そして、歌詞が始まると同時に叩き始めた。

腕に溜まっている疲労が抜けて消えてしまった訳ではない。だが、タンバリンを叩く度に、疲労が心地よい負荷に変わっていくのを僕は感じていた。叩く動作にも慣れ、曲を聞く余裕が出てくる。曲のリズムに合わせてタンバリンを叩くのが、なんだか楽しくなってきた。

「肩から脚が生えてるぜ!」

またも壁越しに聞こえた賞賛の声に応えるように、ぐっと力こぶの膨らんだ腕がギシリとタンバリンを軋ませる。手のひらに当てて打ち鳴らせば、ドラのような大きな音が鳴った。

僕に、ここまでタンバリンのポテンシャルを引き出す事のできるパワーがあったとは。ぎょっとする奴らをよそに、2曲目も完璧に叩ききった。

曲が終わるや否や2、3人が立ち上がり、腕のストレッチをしていた僕を取り囲む。

「何?お前、何やってんの?」

そう、怒気の籠った口調で圧をかけてくる奴ら。僕はゆっくり、感触を確かめる様にタンバリンを握ると、顔を上げて答えた。

「何って、タンバリンを叩いただけだが?」

当然のことを言ったまでだが、奴らは一様に呆気にとられたような顔をした。

我に返った一人が、噛み付く様に僕に言う。

「じゃあ、今日は帰るまで全曲叩けよ。タンバリン叩く”だけ”なんだろ?」

逆ギレのようなその発言に萎縮する事もなく、僕は鷹揚に頷いた。

「いいねー、盛り上がってるよ!もう富士山と見分けがつかねえや!」

曲の合間に壁の向こうから聞こえる、恵比寿の掛け声はまだ止まない。毘沙門天は、トレーニングを続けているようだ。

壁の向こうから掛け声が聞こえる度、タンバリンを叩き続ける僕の筋肉に力がみなぎる。一曲を終えるごとに、僕のタンバリン捌きは目を見張るような速度で上達していくのだ。

今の僕には、絶え間ない曲の応酬も容易いことだった。むしろ、体がもっと負荷を求めている。筋肉が刺激を求めている。

「大胸筋が歩いてるよ!」

タンバリンを叩くごとに力を込めた胸が震え、服を下から押し上げる。

「背中に閻魔が宿ってる!」

背筋が壁を押しやり、僕の姿勢は自然と伸びる。

「血管浮きすぎ、ヤマタノオロチ!」

腕から体に血が巡り、心臓が力強く鳴っている感覚。

「お前が金剛力士像!」

恵比寿が一声叫ぶ度、僕の体は一回り大きくなっていく。

「マッチョの天孫降臨だ!」

タンバリンの音色が、全身の筋肉が、喜びに満ち溢れている。

「なんかさあ、調子乗ってね?」

タンバリンを叩く手が止まった。

声を発したのは那珂島だった。奴は他のメンバーのように、明確に苛立ちを態度に表すような事はしない。落ち着いた、余裕のある態度で、淡々と言葉で怒りを示す。

他とは違うその威圧感に、タンバリンを掲げていた僕の腕は自然と下がる。体に緊張が走る。

「カラオケってさ、歌う所なわけ。

歌ってる奴がメインなわけ。分かってる?」

決して語気は荒くない。だが、まるで掃除をしない生徒を注意するようなその口調に、僕の心はじわじわと冷やされていった。

カラオケというのは、歌を歌うために来る場所だ。そんな事は、日本人なら誰だって知っている。

そのカラオケの主役は当然、マイクを握っている人間だ。

僕は思い出す。

僕がどれだけ上手くタンバリンを扱おうとも、奴らがマイクを僕に回した事は一度だってなかったことに。

どれだけ頑張ったところで、僕が奴らに認められるわけが無かったのだ。

遠回しにその事実を突きつけられた悔しさに、僕は自信を失い、俯いてしまった。やり場のない気持ちと不安で、手の中のタンバリンを握りしめる。

「バキッ」

部屋の中に異音が響いた。

続いて、けたたましい音を立てながらタンバリンが床に落下する。僕はしっかりと拳を握りしめたままなのにも関わらず。

手を開くと、乾いた音を立ててプラスチックの破片がこぼれ落ちた。

「ひっ……」

誰かが声を漏らす。その声を聞いて、タンバリンを壊してしまった事に気付いた僕は、あれだけ体中を巡っていた血の気が引いていくのを感じた。きっと僕は大層面白い顔をしていたのだろうが、奴らもそれどころではないようだった。

恐る恐る、奴らの様子を見る。僕は当然のように、カラオケ料金と一緒に弁償代も自分に押し付けられるものだと思っていたけど、奴らにはどうやらそのつもりは無いようだ。那珂島でさえ、余裕の顔が少し引き攣っている様にも見える。

「あー、うん、ごめん。もういいわ」

奴は後ろを振り返りながら、そんなはっきりしない言葉をつぶやいた。それに従うように、後ろの奴らが次々に立ち上がり、ソファーを離れる。

もういい。

それはまさか、僕への最後通告なのか。

もはや僕は、玩具としての地位すら許されなくなったというのか。

様々な想像が脳内に湧き起こり、恐怖にかられた僕は慌てて立ち上がる。

「ま、待ってく

「ブチッ」

一瞬、胸が引き攣る様な感覚があった。次いで、コツン、コロコロと何かが床を転がる音。胸が涼しい。

「う、うわあああっ!!!」

立ち上がった僕の目の前で、那珂島が悲鳴を上げながら腰を抜かした。背後にいた奴らも、次々と恐怖に引き攣った顔で悲鳴を上げる。

奴らは自分の荷物と伝票を掴むと、足をもつれさせながら部屋から転がり出ていってしまった。走り去っていく足音が、賑やかな廊下に響く。

奴らの反応に疑問を抱きながらも、僕は依然として妙な涼しさを感じる胸を見下ろした。

芸術がそこにあった。

服が引き裂かれ、顕になった僕の体は、まるで彫刻作品のように筋肉が付き、均整の取れた美しい形になっていた。胸はクッションを2つ付けたように分厚く、腹筋は板チョコの如し。腕は生ハムの原木のように、足は切り出された丸太のように太い。

「よっ!七福神の肉柱!」

隣から、恵比寿の声が聞こえてくる。

僕は徒競走を走り切った後のような浮遊感に包まれながら、荷物を持って部屋を出る。隣の部屋を覗き込むと、トレーニングを終えた毘沙門天がポーズを取っていた。パンプアップされた彼が胸筋を揺らすと、僕の胸筋がそれに応えて一緒に震える。僕の筋肉が、彼の筋肉と共鳴しているのだ。

視線が交錯する。

振り返って驚く恵比寿をよそに、毘沙門天は僕に向かって親指を立てる。

僕も、笑顔で親指を立てた。

僕達は何も言わなかった。だが、それで良いのだ。僕達は、筋肉で通じ合っていたのだから。

この出会いは、きっと運命だったのだ。

※この物語はフィクションです。

実在の人物や団体や神仏や妖怪などとは一切関係ありません。

★福太の筋肉を震わせたコールが聞ける『なならき』本編第五話はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?