【治癒魔法】誠実な批評について

誠実の時代

「誠実」などという曖昧な概念が流行っている。どうやら、あにもに氏@animmonyが特有の妙な文体でバズりまくっているうちに、いつの間にか「誠実の時代」が訪れてしまったらしい。ゴリ押せばたまには流行るんだなぁ、という私見はさておき、「誠実」が人々の心を掴んだのは確かだろう。

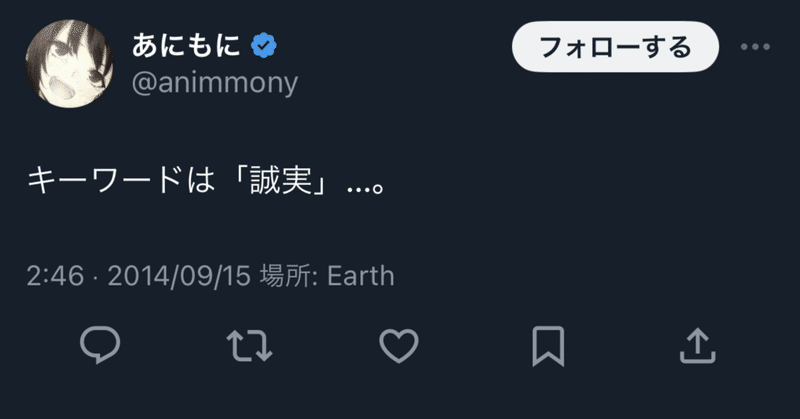

ところで、「誠実」についての明確な定義は未だなされていない。手始めに、氏がどのようにこれを用いているかを検証する必要がある。過去ツイート検索機能を用いて、@animmonyにおいて「誠実」が用いられた文章を確認した。

以下、一部抜粋

ツイッターのスペース機能が無くなったと聞いて、ようやくあらゆる生、対話、姿勢を一種のエンターテインメントとしてコンテンツ化する劇場型コミュニケーションの時代が終わりを迎えようとしているのかと喜んでいる自分がいた。誠実なツイッターを、これからやり直そう。

ツイッターのオタクは後ろ向きにはしゃいだり躁鬱のユーモアをやめて、誠実に生きる努力を諦めないで欲しい!まずは好きな人には好きと、気になる人には気になると伝えるところから始めよう。DMいつでもお待ちしています。

不健康サブカル鬱病ユーモアはネット上で一瞬ウケる程度で、リアルでは全然面白くないし、断じて誠実さは存在しない。病いを茶化してSNSで生きる人より、苦しみながらも本気でリアルと格闘している人の方が偉いに決まっている。毎日辛いけれど諦めないで、たまに美味しいものでも一緒に食べに行こう!

「誠実」について、その用法からは以下の傾向が見て取れる。おおむね、SNS上で散見される短絡的かつ破壊的な言動に対するカウンターといっていいだろう。これを実践することで、アニメを含むさまざまな事象について、健全な議論と評価が可能となるとされている。

・「冷笑」「自虐」「露悪」「不健康」「炎上」「商業主義」と対比される

・批評と人格的非難を区別し、望ましいコミュニケーションを可能とする

・実践は難しいが、諦めるべきではない

「誠実」と「倫理」の分離

氏による「誠実」という単語の用法について、以下の2点が混同されている点を指摘せねばならない。

1 一般に倫理、規範、道徳とされるもの

=「倫理」

2 アニメ批評において、私観を排し、客観的に作品などを分析すること

=「真の批評」

誠実のオタクはアニメについてきちんと向き合い、絶えず相手への思いやりを欠かさず、時には身内相手でも鋭い批判を加えることを辞さない、そんな人間になることを厭世的にならず諦めていない、現代社会の宝のような存在だよ。誠実のオタクを、あにもにさんは全身全霊で応援しています。

例えば、上記のツイートでは「アニメについてきちんと向き合う」ことと「思いやり」とが並列されている。ここでは「真の批評」と一般的な倫理とが同様に扱われている。

タイムラインのオタクとご飯に行った!アニメや物語、そしてツイッターのオタクについてたくさん議論をした。結論としてはオタクによる自虐と露悪の時代は終わり、97%の誠実と3%のユーモアの時代が始まるということになった。「ツイッターを捨て、アニメを観よ」の時代がもうそこまで来ている!

この例では「自虐と露悪」「ツイッター」と「誠実」「アニメ」とが対比されている。一般的に反倫理的とされつつある言動に対する「真の批評」の正当性が、巧みなレトリックを交えて主張される。

あにもに氏の論法の問題点として、「倫理」の原理的正当性を利用し、「真の批評」の権威づけまでをも試みている点が挙げられる。すなわち、彼が「誠実であれ」と語るとき、「倫理的にふるまえ」と「正当に批評せよ」という二つの命令は、あたかも等価であるかのように提示される。前者は(万人にとって)自明だが、後者はそうではない。

直感(intuition)とは、行為や制度について倫理的評価を行うさいに、推論(論理的思考)という過程を経ることなく、直ちに判断が生じること(またはそのようにして生じた判断)を指す。

倫理学の領域においては、しばしば「直感」という概念が用いられる。いわく、直感に基づく倫理的判断は強い確信を伴うものであり、理論的な基礎づけは必要ない(極端にいえば、されるべきではない)。すなわち、直感に従う限り、倫理は自明である。

ところで、氏の「直感」によって、すべての批評は「誠実」であるべきだといえる場合、先の批判は成立しない。私はこう返す他ないだろう、「私の直感に反する」と。(※)

『lain』や『さよならを教えて』がシャバいかどうかは一旦置き、10年20年後に現れるであろう新しいにゃるら的なインフルエンサーに例えば『魔法少女まどか☆マギカ』や『化物語』が変な利用のされ方をさせないようにするためには、とにかく誠実な作品語りの灯を絶やさないことが精一杯の抵抗だと思う。

批評は自由であるべきだ、という直感に私は従っている。どさんこギャルが不適切だろうと、lainがシャバかろうと、問題ない。無断転載の謎字幕付き低画質であろうと、ながら見倍速視聴であろうと、それも問題ない。万物は批評可能であり、すべての受容が正しい。

批評分野において、作品をよりよく理解するという目的は前提として共有されうるものだろう。しかし、目的は「真の批評」の追求によってのみ達成されるという意見には反対し、私は自由な読解の拡張を支持する。「浅い」楽しみ方と「深い」批評とは、まったく同程度に作品の理解に寄与する。

近頃の自由主義への批判に、共同体主義の「徳」の観点からのものがある。いわく、行きすぎた自由は真理を導くどころか、文化を退廃させる。退廃を恐れるほど界隈は盛り上がっているのか、徳に則った単一の真理は求められているのか、私にはわからない。

ところで、徳に基づく批評共同体に私が愛したアニメ(つまらない、作画が悪い、排水溝などは出てこない)の居場所はなさそうだ。「退廃的」とされる表現を表立って棄却するならば、それなりの理屈があってほしいものだが。

※直感に基づく倫理的判断の短所、異なる直感同士の衝突を解決するためには、理論に基づく倫理が有効である。とはいえ、「批評」を倫理と同様に捉え、その正しさについての厳密な定義を試みることは、それこそ私の直感に反している(するべきではない)。アニメ批評に規範は必要ない。

「倫理」と『治癒魔法』

批評自体の批評から倫理の批評へ。「誠実さ」もとい「倫理」の話を始めよう。近年のアニメにおいて、倫理観に優れた作品が高く評価されつつある。

『リコリコ』において、社会による少女からの搾取構造を打破しようとする試みは、当事者たる少女によって(自己矛盾に自覚的であるにもかかわらず)阻止される。本作は、搾取構造の温存に寄与してしまうという倫理的ジレンマに対する「銀の弾丸」などはなく、小さな日常(個別の倫理的事案)を守りつつ地道に進むほかないと結論づけた。

あるいは『水星の魔女』、親(あるいは家父長制、親子制度そのもの)から子へと受け継がれつつあった「呪い」は、娘夫婦の赦しによって「祝福」に昇華される。本作もまた、構造の破壊的革命ではなく、罪の受容と段階的な改善を志向した。

『仮面ライダー555 パラダイス•ロスト/リゲインド』では、人間/怪人の絶滅政策の狭間で、亜人の乾は共生の可能性を守護する。絶望的な戦いに独りその身を投じた旧作から、20年の時を経て、僅かではあるが確かな仲間と共に憩い、希望を実践し続けた「仮面ライダー」としての地道なあり方が描かれる。彼の歩みは決して無駄ではなかった。

アニメーションとしてのクオリティもさることながら、構造的な問題を自覚しつつも、安易な結論に至ることなく困難な調整を諦めないという倫理的な姿勢も、これらの作品の傑出度を押し上げている。

『治癒魔法の間違った使い方』がこの能力をハックして上手くやっていきアニメみたいなタイトルに全く反して完全に順張りかつ誠実の話をやっていて、異世界モノでよくある斜に構えた感情を慰撫するんじゃなくて正面からの善良さに胸を打たれるような嬉しさのアニメだったの意外過ぎる

さて、『治癒魔法の間違った使い方』は単なるアニメーションとしての出来に飛び抜けたものはないが、それだけに倫理観が際立っている。

ありがとう……すぎるデザイン

本作品は良くいえば古典的な、あまりにも手垢のついた設定を擦っている。描かれる異世界は陳腐としか言いようがなく(まず正義の王国があり、魔物は侵攻し蹂躙する)無味乾燥な舞台装置にすぎない。ヒロイン(?)のローズは災禍に対抗すべく、主人公にヨットスクールばりの暴力的スパルタ教育を施す。異世界モノとしても見飽きたあらすじだし、なんなら(見たことはないが)『スレイヤーズ』辺りまで後退していそうな雰囲気だ。

往年の名作とされるものを視聴する場合、倫理観を当時の基準へとチューニングする必要がある。小さな違和感はやがて耐え難いストレスとなり、体験を妨げる。しかし、本作は奇妙なバランス、旧時代の作風に最先端の倫理観、を実現することで、唯一無二の快適な視聴感を実現した。

普通なら戦争を見せ場にしそうなものだが、本作は大胆にも原作を再構成し、1-9話を「戦う理由づけ」に費やした。(戦争自体はあっさりと終結し、12話に至っては捕虜との対話が試みられる。)次項で詳しく取り扱おう。

何故戦うのか

戦う理由として、もっとも単純なものの一つが「自己実現」だ。成績優秀、容姿端麗、誰からも慕われる人格者…… 現実世界のスズネはいわゆる完璧超人である。しかし彼女は満たされない、作中では深く言及されないが「すぐに達成してしまう」「進路が決まらない」という台詞がヒントになるだろう。彼女は倫理的な指針を見失っているといえる。すなわち、一般的な「幸福」と個人の充足とのズレにより、単純功利主義的な、量的な幸福論に限界を感じている。

スズネの抱えるジレンマは、「勇者」として召喚されることで(安易に)解決される。異世界において、勇者は原理的に善なるものだ。彼女は義務や徳に則ってもよいし、個人の嗜好(スズネは異世界オタクである)として騎士道を選択するのも悪くない。ともかく、本作が旧来の(商業的)功利主義への疑念を踏まえ、その回答のひとつとして義務(≒勇者の宿命)を提示したのは確かだ。

※『治癒魔法』では「余計な」倫理的なジレンマは既に解消されており、正直に言って、戦う理由などという問いはほとんど無効化されている。その代わり、自己犠牲の否定や敵に対する慈悲の問題に内容が割かれている。

貴方には恩を返す義務がある

しかし、主人公ウサトはどうだろうか。彼は勇者召喚に巻き込まれただけの一般人(にしてはメンタルが強いが)であるからして、義務論的制約も無効であるはずだ。それでも彼が戦う理由のうち、もっとも根源的なものとして「徳」がある。

「徳」について明確に定義するのは難しいが、エウダイモニア主義では「開花繁栄(flourishing)」「私が精神的にも肉体的にもよい状態にある(healthy)」という概念に基礎づけされている。ハーストハウスによれば、「仮想上のすぐれた行為者」がふるまうように行為することが正しい。本作では徳の理論づけとして、現代の医療(職業)倫理に近しい価値観(ex.無危害原則)が援用されている点も興味深い。

異世界転生によって、ウサトは「等身大の自分」と「異世界から来た治癒魔法使い」に分離した。これは、ハーストハウス的な有徳者としてのふるまいを期待されてしまったと言い換えられる。しかし元来の優れた精神性と「間違った治癒魔法」により得られた強靭な肉体(healthy)の実現により、彼の自我は統一され、真の有徳者として覚醒に至る。

おわりに 批評的共生

『治癒魔法』における魔族は明確な悪意を持たず(cf.蛇の魔物)、人に近しい単なる異種族として描かれる(#9)。敵にも彼らなりの倫理があり、決して通訳不可能ではない。実際、救命団に無法者や亜人が属しているように、魔族もまた共生(ローズなら矯正と表現するだろうが)可能な隣人でしかない。

すなわち、対話の可能性を閉ざさぬ「必生の拳」こそ本作の示す「誠実さ」であり、本テクストは私なりの実践である。先生、過去の名作もいいですが、今期アニメちゃんと見てますか?

マジで女の子が全員可愛いんで見てください

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?