驚きのわかりやすさ!マクロ経済基礎_奇跡の経済教室/中野剛志①

こんにちは。

この本は衝撃でした。最初に理屈を書いてくれているので、その後の現実に落とし込んだ理論がそのまま頭に入ってくる。

いや、マクロ経済のことについて書いてある本はたくさんあり、きちんと理論の説明はしてくれていますよ?でもその理論が理解できないんだもん(笑)

なので私は同じ著者の本を何冊も読んだり、同じ本を何冊も読んで苦労して理解しているのです。(この本は1回で理解できました)

とても良い本なので内容をご紹介しますね。

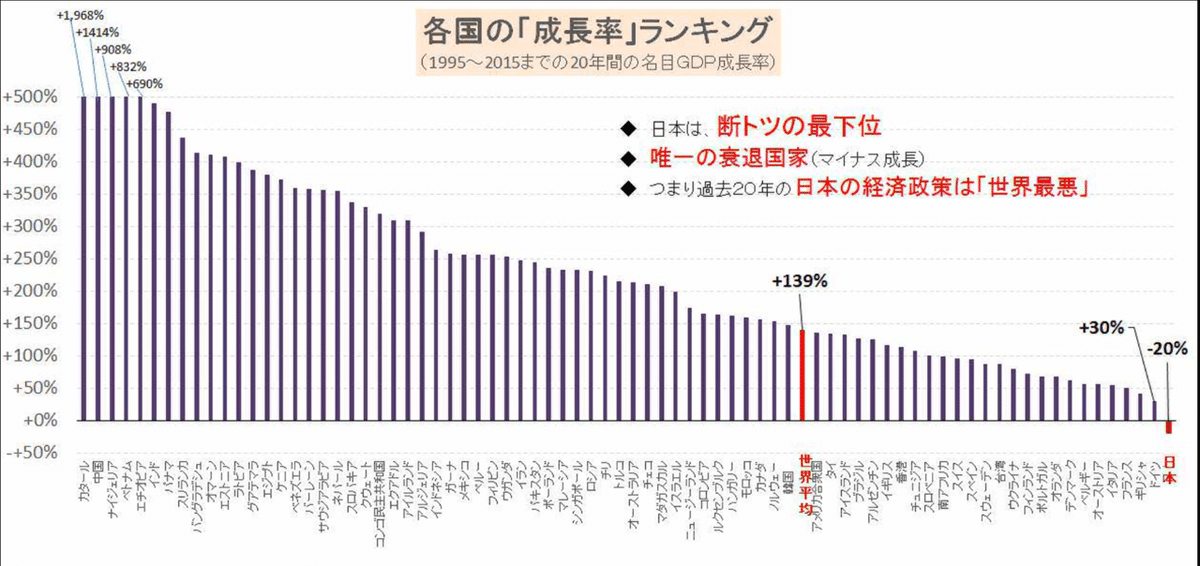

経済成長ランキングぶっちぎり最下位は政府のせい

出典:各国の「成長率」ランキングがすごいと話題に:哲学ニュースnwk http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5418274.html

世界の実質GDP成長率 国別ランキング - GlobalNote

https://globalnote.jp/post-12798.html

この図は結構出回っているみたいなんですが、元データはGlobalNoteにログインしなきゃいけないみたいなので、わかりやすい図をお借りしています。

すごいですね!日本ぶっちぎりの最下位、唯一のマイナス成長!

これを見ると、

・日本は成熟社会だから、もう経済成長は見込めない

・日本は少子高齢化で人口が減るから、もう経済成長は見込めない

ってウソなことがよくわかります。

成熟社会の国も、少子高齢化の国も、ちゃんとプラスの成長をしているんです。

ではなにが問題かというと、日本の政策が問題だったのです。

インフレとデフレのお話

日本の政策がおバカちゃんだったことをお伝えする前に前提知識としてインフレとデフレについて理解する必要があります。

「言葉は知っているけど、意味はわかっていない」という方も多いのではないでしょうか?

インフレーション:物価が持続的に上昇する現象

デフレーション:物価が持続的に下落する現象

インフレ・デフレを理解するのにまず必要なのが需要と供給の関係です。

出典:進研ゼミ中学講座「価格と需要・供給の関係」のグラフの見方

https://chu.benesse.co.jp/qat/3519_s.html

まず、日本経済が陥っているデフレという状態を説明します。

デフレとは物価が下がることなので、上の図の需要が減り、供給が過剰になることで起こります。

つまりモノが売れない状況です。このモノが売れない状況というのは、企業の赤字や倒産、労働者の賃金低下や失業につながります。

そして労働者は賃金低下や失業により「消費」をしなくなります。すると消費=需要が減るという悪循環に陥ります。

デフレとは

モノが売れない▶企業の売上が下がる▶労働者の賃金低下▶消費が減る▶モノが売れない▶値下げする▶企業の売上が下がる・・・・

という物価が下がる流れです。

インフレは全く逆です。

モノが売れる▶企業の売上が上がる▶労働者の賃金上昇▶消費が増える▶モノが売れる▶値上げする▶企業の売上が上がる・・・・

インフレのこと良くいいすぎでは?とちょっと思いました笑

でもグラフや消費者の気持ちになるとそうなっちゃうんですよね〜

ただ、インフレにも良いインフレと悪いインフレがあります。

良いインフレは上記の需要が増えてインフレになることです。

悪いインフレは原材料(石油など)が高騰してモノの値段があがり、収入が増えていないのに支出が上がるインフレ(=モノの値段が上がる)ことです。

原材料が上がる▶値上げする▶企業の売上が上がる=企業のコストも上がる▶労働者の賃金は据え置き

同じくデフレでも原材料が下がるため起こるデフレはいいインフレですが、日本の政策ではどうしようもない(外国の状況)ので、この本では需要と供給の話(良いインフレ、悪いデフレ)にのみしぼって取り上げられています。

そもそも政府の役割とはなにか?

インフレ・デフレや経済において、政府には重要な役割があります。

経済学の概念として、人は合理的な行動をとるという前提があります。

合理的な行動:収入が減ったから消費を減らす

合理的ではない行動:収入が減っているにも関わらず消費を増やす

企業も個人も合理的な行動をとった結果が、悪いデフレです。

モノが売れない▶企業の売上が下がる▶労働者の賃金低下▶消費が減る▶モノが売れない▶値下げする▶企業の売上が下がる・・・・

このように、個々の正しい行動が積み重なった結果、全体として好ましくない事態が引き起こされてしまうことを、経済用語で合成の誤謬(ごびゅう)といます。

この合成の誤謬の問題を解決するのは、合理的な行動をする企業や個人では不可能です。そこで政府の出番(経済政策)となるのです。

経済政策というのは、経済全体の環境を調節することです。

デフレを解消するには、経済政策を発動して、経済全体を調節するしかありません。

そして、経済政策をつかさどるのは、政府です。

したがって、デフレを解消できるのは、政府だけです。

平成の日本企業がダメになったのは、経営者のせいではありません。デフレ脱却に失敗している政府のせいなのです。

では、デフレ脱却のために経済政策として何をすべきでしょうか?

わかりやすくインフレ対策と比較しましょう。

【インフレ対策】

インフレとは需要過剰・供給不足の状態なので、需要を減らし供給を増やすことで解消できます。

・公共投資を減らす(政府の消費を減らす)

・公共部門で働く人の数を減らす(労働者を減らす)

・課税・増税する(民間の消費を減らす)

・金利を上げる▶借入れして投資に使うお金が減る(消費を減らす)

・規制緩和や自由化をして市場の競争を促す(供給を増やす)

・国の事業を民営化をして効率化・生産性の向上を促す(供給を増やす)

【デフレ対策】

デフレとは需要不足・供給過剰の状態なので、需要を拡大し供給を減らすことで解消します。

・社会保障や公共事業の拡大(需要を増やす)

・公共部門で働く人の数を増やす(労働者を増やす)

・減税する(民間の消費や投資を増やす)

・金利を下げる・金融緩和▶借入れして投資に使うお金が増える(消費を増やす)

・規制強化・事業保護(参入障壁の強化)をして市場の競争を抑制する(供給を減らす)

・グローバル化の制限をして市場の競争を抑制する(供給を減らす)

出典:インフレ下・デフレ下それぞれで必要な経済政策

https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im10778395

さて、バブル崩壊後の日本の政策を見ていきましょう。

平成8年橋本内閣の構造改革

・公共投資をはじめとする財政支出の削減(政府の消費を減らす)

・消費増税(民間の消費を減らす)

・規制緩和・自由化・民営化・グローバル化(供給を増やす)

あ、あれ・・・?インフレ政策・・・?

日本はデフレ下でインフレ対策を20年間続けてきたのです。金利を下げるというデフレ対策はしていますが、それ以外のすべてインフレ対策です。

なので、日本な20年間の長いデフレが続き、経済成長をしなくなったのです。

なぜデフレ下でインフレ対策をしたのか?

謎ですよね・・・

でもインフレ対策にも理由があったんです。知識不足と勘違いという理由が。

整理すると、デフレ=需要不足・供給過剰の状態です。よってデフレ対策は消費の促進、供給の抑制です。

あれ?デフレのとき企業や労働者は消費を抑えるんでしたよね?供給の抑制ってつまり市場の競争を抑制するって、経済成長を抑えるってこと?

そう、デフレ対策って一見合理的な判断には見えないんです。

企業や個人が支出を抑えているときに、国が借金までしてどんどん公共投資をしているなんてどういうことだ!なんて、国まで支出を抑えたら誰がモノを買うんですか、誰が労働者を養うんですか。

個々の企業が生産性の向上をしたり国際競争力を高めることは良いことです。ですがデフレ下で全企業が生産性を向上させると供給過剰になってデフレが進んでしまうんです。

一方インフレ対策は、一見よいと言われていることです。無駄な公共投資を抑えよう市場の競争を促進して、経済成長をしよう。

だからデフレ下であってもインフレ対策をしてきてしまったんですね。その結果が20年でマイナス20%の経済成長率なのですから、笑えません・・

さて、不況の原因がわかりました。対策もわかりました。

だからといってこの借金大国の日本が、公共投資をバンバンやっていいのか?減税をしていいのか?

について次の記事でまとめたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?