ガリバー "法螺吹き" 男爵の冒険 第二部 北辺の村(前)

「わたくしは空腹を感じて目を覚まし、すっかり眠りに落ちていたことに気付きました。今は何時なのだろう、食べるものはもらえないだろうか、などと考えながらマットレスの上を転がっておりますと、再び鈴の音が聞こえました」

「ドアが開き、青年が入ってきました。後ろに桶を持った男性、大きな葉でできた衝立を持った男性、布の束、何かを包んだ布、などを持った女性がついていて、一緒に部屋に入りました」

「ついてきた人びとは、それらの品物を部屋に置いていくとさっさと出て行き、わたくしと青年が残されました。青年は部屋の中ほどに衝立と水の入った桶を置きました。そしてわたくしに布を見せ、自ら腕をごしごしとこする身振りをしてから、衝立の後ろに引っ込んでいきました」

「わたくしは青年の心遣いに感謝し、桶の水を使って全身を拭いたのであります。桶の横に畳まれていた布は、大木に住む人びとが身につける衣服でありました。わたくしが見よう見まねで上着とズボンを履いて衝立の向こう側に出ると、青年は小さく笑い、衣服の着付けを手直ししてくれました。肌着の上に半袖の上着を重ね、帯で留めるものでありました。長ズボンは体の線が出ないほどに太く、それを腰と足首でしばりました。衣服はうっすらと緑がかった、浅い茶色で染め上げられ、袖や襟につる草のような紋様が刺繍されておりました」

「わたくしの着替えが済むと、彼の人は壁に当てた手をゆっくり下に動かしました。すると不意に一面の壁が消えました。驚いて近寄ってみると壁がなくなったのではなく、透明なガラスのようなものに変わっていたのでありました。わたくしは透明な壁に手を当てて、太い木々が立ち並ぶ外の景色をしばらく見ておりました。朝陽が木々の上から射し、無数の光の筋になって、林床に向かって落ちているのが見えました」

「木々を眺めておりますと、腹の虫がぐう、と鳴りました。青年はわたくしを見てから、テーブルの上に置かれた布の包みを開けました。中には木の葉の包みがあり、更にそれを開きますと、太い木の根を輪切りにして、炙って焼き目をつけたようなものが入っておりました」

「青年は1個手に取り、そのままがぶりとかじりつきました。そうしてもう1個をわたくしに持たせたのであります。わたくしも青年を真似て、そのままかじりつきました」

「見た目に反して柔らかく、ほくほくした食感で土臭さは全くありませんでした。塩味とでんぷん質の甘さを感じ、後味にかすかな動物質の脂のような風味がありました」

「わたくしは差し出されるまま、4切れ続けて食べました。そのあと手に持った5切れ目を指さし、『これは何ですか?』と尋ねてみました。もちろん、青年にこちらの言葉は通じているようには見えませんでしたが、かの人はわたくしを見て少し考えた後、わたくしの手の先にあるものを一緒に指さし、『芋』と答えてくれました」

「わたくしが『芋』と言って手に持った芋を口に入れると、青年は嬉しそうな顔をしていました。そうして次に、昨夜出してくれたものと同じジョッキを出し、指でさして『茶』と言いました。芋をのみ込んだわたくしも『茶』と言ってジョッキを受けとり、茶を飲みました」

「わたくしも青年も、交流への手がかりを持ったような心持ちでありました。その後わたくしは部屋の中にあるものを次々に指さし、名前を尋ねました。青年は一つ一つ、わかりやすい発音で教えてくれました」

「芋を食べ終え、部屋の中の物の名前を尋ね終えると、青年は壁の隅にあった丸い模様に手を触れました。すると壁が開いて小部屋が現れました。中にはイスのような、壺のような植物が床から口を開けていました。青年が何かを説明し、植物の上に座ってみせました。どうやら便所の場所を教えてくれたようでした」

「青年は便所の内側から扉を開け閉めして見せた後、二言三言喋ってから出口の扉に向かいました。わたくしは部屋から出ていこうとする青年を呼び止めました」

「青年が振り返ると、わたくしは自らの胸を指さし、『ガリバー』と言いました。青年はわたくしを見ておりました。急に名のったけれどもかの人はどう思うだろう、とか、果たしてわたくしの名前だと伝わっただろうか、などと考えておりますと、青年もわたくしを手でさして『ガリバー』と呼んだのであります」

「そして次に自らの胸に手を当て『シダー』と名のりました。わたくしも青年の真似をして手で彼をさし、『シダー』と呼びました。青年は頷いて、芋を包んでいた葉やジョッキを持ち、部屋を出て行きました」

「わたくしは1人になった後、部屋中の物を指さしながら、シダー青年に教わった名前を復習しました。漠然とではありますが、この地で暮らすことへの希望のようなものを感じておりました」

「それから毎日、シダー氏が供の人びと数人を連れて朝と夕方にやって来ました。毎回、やることは変わりませんでした。身体を洗うための桶の水を換え、飲み水代わりの茶が入った水筒をテーブルに置くと供の人びとは退出し、残ったシダー氏とわたくしが一緒に食事をとりました」

「出してもらったのは木の実や野菜のような植物性の食べ物ばかりでしたが、中には獣の肉のような風味のもの、焼きたてのパンのような香ばしい香りを発するものもありました。調理方法も煮たり焼いたり、スープにしたり、薄い皮で包んで蒸し焼きにしたり、からりと揚げたりと、様々に工夫されていました」

「わたくしはシダー氏から料理の名前を教わりながら食べました。そのうち、『焼く』とか『蒸す』といった調理方法を表す言葉も教わりました。シダー氏はわたくしが言葉を覚えていくのが面白いようで、1月ほどすると籠やら鍋やらといった身の周りの道具を持ってくるようになりました。そうして食事をしながら道具の名前、道具を使う時の動作を表す言葉などを、わたくしに教えてくれたのであります」

「わたくしが最も驚き、また嬉しく思ったのは、紙を糸で綴じたノートとペンを与えてくれたことです。紙はパピルスよりも薄く、きめが細かく、羊皮紙のように丈夫でありました。ペンは都度都度にインクをペン先に吸わせる必要がなく、紙にペン先を当てると、内部から滲み出るようにインクが出てきて、柔らかなペン先にしみ込みました」

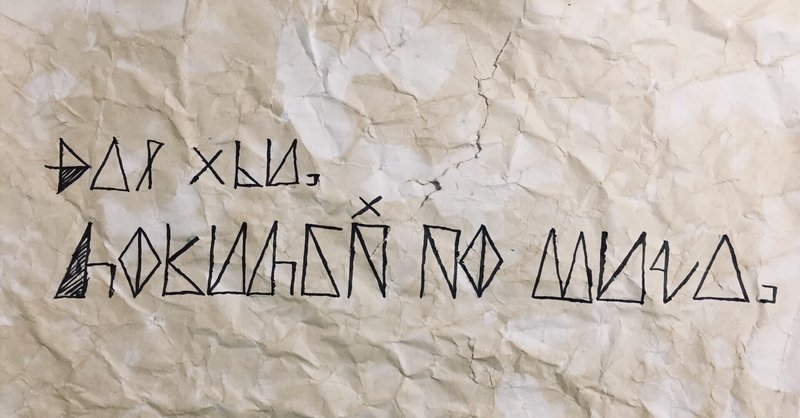

「わたくしは日中、習った言葉とその意味をノートに書き付けたり、外の景色を眺めたりして過ごしました。シダー氏はわたくしのノートを見ようとはしませんでしたが、わたくしがノートを開いて見せると、中を覗き込みました。わたくしが帝国語で書いた単語を指さし『茶』と読み上げますと、シダー氏はペンを取り、自らの文字を隣に書き込んでくれました。丸と曲線が組み合わされていて、扉に書かれているものによく似ておりました。こうしてわたくしは、彼らの文字を学ぶ機会も得たのであります」

「シダー氏はわたくしが文字を書く練習をしているのを見て、大判の紙を貼った板を用意してくれました。そして毎日の朝食の後で、言葉を教わる時間を取ってくれたのであります」

「かの人はわかりやすく丁寧に話し、生徒の様子をよく見て無理なく授業を進めてくれました。わたくしよりも年下でしたが、普段から人びとを指導する立場にあるようでした」

「語学の授業を受けることで、わたくしはそれまでにも増して言葉を覚えることが楽しくなり、やりとりも身についていきました。半年ほど経ちますと、彼らの言葉『コダマ』を使い、簡単な日常会話ができるようになっておりました」

「シダー氏もわたくしの言葉に興味を持っていたようで、授業の後でわたくしのメモを指さすことがありました。わたくしが帝国語を教えると、シダー氏も面白そうに繰り返していました」

「私たちは互いの言葉を覚え、色々と話すようになりました。わたくしがずっと北にある帝国から船に乗り、海を渡ってやって来たと話すと、シダー氏は目を丸くしておりました。『何もかもが驚くべきことだ。この森の外に、我々の知らない世界があるなんて』と話すシダー氏に、わたくしはこの森の国のことを尋ねました」

「シダー氏は言葉を選びながら話しはじめました。わかりやすい言葉で話そうとしていることもあるのでしょうが、それ以上に『どこまでを異邦人に話したものか』と考えているように思われました」

「かの人の話によりますと、この『森に覆われた大地』では人びとは大木の中に村を作り、暮らしているそうです。私たちが居る村は北の辺境にあたり、南方にはより大きな集落がたくさんあるというのです。特に王が住まう都ではいくつもの大木が連なり、政庁や王城を成しているとシダー氏が話しました」

「わたくしははじめて森に分け入った時に出会った、根の怪物と木の怪物が気になっておりましたので、ノートに描いていたスケッチを見せながら、シダー氏に尋ねました」

「シダー氏はスケッチを見ると少し笑った後、わたくしの下手な絵を指さして、根の怪物を『ツチグモ』、木の怪物を『シバテン』だと教えてくれました。そうしてこの森の人びとは、こういった木の怪物『デク』を道具のように操って、乗りこなしてこそ一人前なのだと話しました」

「この森の中には、『ツチグモ』のような『野生デク』が沢山棲んでいる、とシダー氏は言いました。わたくしが続きを待っているのを見て、シダー氏はデクのことを教えてくれました」

「『ツチグモは普段、土の中でじっとしている。だから人が乗るのには向いていないんだ。こいつは弱ったデク、死にそうなデクが地面に落ちてくると、気がついて地面から出てくる。そしてデクを食べて、栄養を体中から生やした芋に蓄えてから地面の中に戻るんだ。森の中を掃除してくれるし、何よりこいつらの芋はおいしいから、俺たちはツチグモを大事にしているんだ』とシダー氏が話し、わたくしはあの『芋』の正体を知ったのでありました」

「わたくしがじっと話を聞いているのを見て、シダー氏は話を続けました。『シバテンは4つの腕で樹の上を身軽に動き回ることができる小型のデクで、使い勝手がいいからこの村にも数機置かれている。腕を使って、他の樹や地面から水分や栄養を吸い取って動くんだ。元々は小さいデクなんだけど、人間が育てることで大きくなって、人を乗せられるようになるんだ』『では、あの時のシバテンも、シダーさんが育てたのですか?』『いやいや、もう何世代にも渡って育てられ、引き継がれてきたものだ。デクたちも動かない木と同じで、ゆっくり年輪を重ねて、大きくなっていくものだからね』。シダー氏は大層楽しそうに、デクについて話して聞かせてくれたのであります」

「それから数日経ち、シダー氏はわたくしに『シバテン』の苗木を貸し与えてくれました。『実は、あなたのことは王府に報告しているんだ。あなたがこの村に居続けることになるか、王府に送られることになるか……あなたが知性的で礼節を重んじる人であることを伝えているから、酷い扱いは受けないと思う。もしかしたら元の国に還ることができるかもしれないが、それ以上は私には何とも言えない。ただ、こうして知り合い、友誼を結んだ証に、せめてこの国に居る間、この苗木を託したいんだ』。わたくしはシダー氏の言葉を有り難く思い、苗木を受け取りました」

「手のひらに乗るほどの大きさでしたが、立派な4本の触腕を持ち、『シバテン』の形そのものでありました。わたくしは苗木に『スキュウレ』と名付けました。かれは部屋の中を元気に歩き回り、夜には用意された水盆に触腕を浸して休みました。名前を呼ぶと近づいてきて、わたくしの肩や頭の上に乗って遊ぶこともありました。その気ままで無邪気な姿を見ておりますと、一部屋で寝起きし、日課を繰り返すだけの生活が潤うようでありました」(続)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?