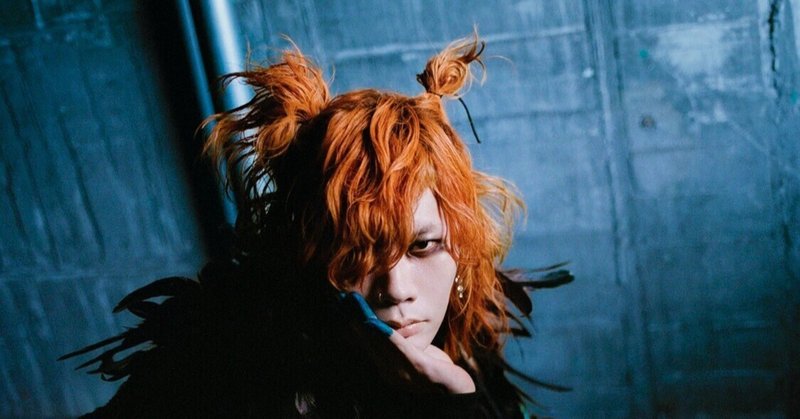

【音楽とワイン】POP SONG/米津玄師

宇多田様に続き、最近、中村に刺さってる曲をワインと絡めて書いてしまいます。ファンの皆様には申し訳ございませんが、中村個人の解釈であり「ワイン」ありきの解釈ですので、異論・反論はご容赦ください。

「POPだよね」

まず、「面白い曲」なんです。どのような意図で「POP SONG」としたかはわかりません。(ファンの皆様はご存じなのかな?)

「POP」を語るにはポピュラーでなければいけない=皆様が知ってなければいけないわけです。

歌詞とメロディーに様々な年代、性別、価値観、文化、歴史などなど、何かしら「聞き覚えのある」が散りばめられているんです。その「散りばめ方」のバランスがすごいんですよね・・・「りんりんらんらん」「ビビデバビデブー」のような聞き覚えのある歌詞、「雨に唄えば」「猫足のバスタブ」というクラシックな映画に出てきそうな光景。エンターテイメント=POPですよね。

どこかで感じた世界観

曲調は、コミカルで明るい。「サーカスを見ているような曲調」という表現があっているかわかりませんが、ピエロが戯けているような・・・どこか切なさを残す喜劇を観ているような曲調です。チャップリンの映画のような。

しかし、どこか大雑把な印象があります。問題は歌詞なんだと思います。

肯定と否定を繰り返して、「否定」で〆るんです。「それもまた全部くだらねぇ」と。笑いを誘うようなんですが、否定で〆るので笑えない。妙に現実の世界に爪痕を残す内容になるんです。どこか心に引っ掻き傷を残す内容・・・

ブラックジョークを連発して、笑えない終わり方でストーリーを〆る、ティム・バートンの映画のような・・・どこかミステリアスで「もやっ」っと〆る、クリストファー・ノーランの映画のような・・・

今の世界観

先人が積み上げてきてくれたことを、「知って進むか」「知らずに進むか」

には大きな差があると思います。米津さんは「知って進む」方だと思います。そうでなければ多くの名曲は残せません。だからこそ過去を壊して進まないと、自分の存在意義を主張できないのかもしれません。ワインもそんな時期に差し掛かっているのかもしれません。

「世代交代+環境変化」というのか。いつの時代も若い方々は新しいことしたいと思います。しかし、それはすでに出ているもので環境が違うが故に新しいとされるのかもしれません。いつの時代も「今の若い者は・・・」と言われるように。

「今の若い者」のワイン

POPなラベルで注目を引いて評価されているワインが多くあるのが、現状です。「自然派」「ナチュール」「ビオ」というキーワードを添えると売れてしまうのが現状だと思います。全てとは言いません。もちろん、「良い感じの若い者」が作るワインもあります。違いは、「過去を重んじる気持ち」だと思っています。歴史や文化を学び、その背景を知った上で新しいことに挑戦しなければ、「薄っぺらい張りぼて」でしかありません。最近出会った中で良かったのはこのワインでしょうか。ラベルを見た印象は「ふざけすぎ」でしたが、テイスティングの印象は良かった。演出の理由を確認して、より良さを感じる。今後もチャレンジし続けてほしいワインです。

書き終えてみて、思ったのは、カラーリングが一緒でしたねw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?