四天王を超えてゆけ。ニュー・ソウル的地味な名盤たち

はじめに

ニュー・ソウル。

「四天王」とか言うと急激に安っぽくなるし、適当感が漂うので正直この呼び方は大嫌いなのだが、わかりやすくはある。でも音楽に限らず本当に自分が好きなものにこういう安易なレッテルを貼ってしまうのはあかんでしょ。

さて本題。

マーヴィン・ゲイ。スティーヴィー・ワンダー。ダニー・ハザウェイ。カーティス・メイフィールド。

さらにはビル・ウィザース。ロバータ・フラック。リオン・ウェア。人によってはボビー・ウォーマックやシュギー・オーティスあたりまでを挙げるかもしれないが、そうするともう何でもありやな。

60年代末頃からロックの影響を受けたブラック・ミュージックは、後に「ニュー・ソウル」と呼ばれるジャンルのサウンドを形成する。いつの時代もブラック・ミュージックは何か一つ流行すると一斉にその流行に乗ると言う傾向があるので、70年代初頭からマーヴィン・ゲイやカーティス・メイフィールドに影響を受けた連中が雨後の筍のように現れた。

改めてニュー・ソウルを説明するまでもないが超簡単に定義するなら、それまでの泥臭さからよりスムースで軽快なサウンドに乗せて内省的な歌を歌う、といった所か。

その聴き易さ故にチャート・アクションもよくロック・ファンの耳にも優しいため、名盤ランキングにも常連のマーヴィン。カーティス。ダニー。(ピーター・バラカン風に言うならドニー)そしてスティーヴィー。

「ニュー・ソウル四天王」とか言ってその4人とリオン・ウェアとかビル・ウィザースあたりだけ適当に聴いてあとはwikiでも読んでニュー・ソウルを、ブラック・ミュージックを分かった気になって偉そうに語ってるそこのお前に、いやまだまだ伸びしろのある貴方様にお送りする、決して全てがニュー・ソウルではないが、ニュー・ソウル的、またはニュー・ソウルに影響を受けた隠れ名盤たち。

選盤

Ronnie McNeir/Love's Comin' Down (1976)

モータウンからの3rd。ほとんどの楽器を自身でこなすアフロ君。2000年代にはFour Topsでも活動している(た?)ようだが詳しくは知らない。ソフトな歌声とチャカポコ鳴るパーカスで軽快に聴かせる。スロウやブルージーな曲でもクロくなりすぎず実に軽やか。まんまスティーヴィー・ワンダーな曲も愛らしい。

Leo's Sunship/We Need Each Other(1978)

マーヴィン・ゲイの「What's Going On」のライター、ツアー・メンバーでもあった2人を含む全員しし座という人物達のグループ。メンバーの急逝により既存曲のインストで時間を埋めている。気怠い①のベース、パーカス、弦とサウンドからしてもう名盤間違いなし。実質4曲だが、どれも物憂げな雰囲気でどこか妖艶。曇りや雨の休日に窓ぎわで黄昏たい。

Mike (James)Kirkland/Doin' It Right(1973)

かなり「What's Going On」的な前作「Hang On In There」はレア・グルーヴとして人気だが、本作はそれに続く2nd。1st同様Watts103rd Street Rhytem Bandがサポート。針を落とせば弦の音にいかにもなギャドソンのドラム、エレピとワウ・ギターからもう最高。ニュー・ソウルを意識したサウンドながら抜けきらないモッサリ感。ビッグなミュージシャンばっかり聴いていると味わえないこういうローカルな感じが広大なるアメリカン・ミュージックの魅力。

Copeland Davis Group/Smouldering Secrets(1975)

フロリダのピアニスト兼ヴォーカリスト。重くならず、軽快なB級的心躍るピアノが堪能できる。クラヴィをウニョウニョ弾いてもスペイシーなシンセを鳴らしてもなぜか軽やかだが、ニュー・ソウル的ナンバーと言えば⑥「Morning Spring」。「What's Going On」に入っても不思議ではない曲ながら、マーヴィン・ゲイとは比べ物にならない安っぽさ。こういうの最高。余談だが、おそらくこういう人たちはバーやラウンジ等でのある意味バイト演奏で生計を立てていたのでその場にいるお客さんが気分よく過ごせるBGM的な演奏をする機会が多く、それ故にあまり重くなりすぎず軽快な音楽を得意とするようになったのではと思う。

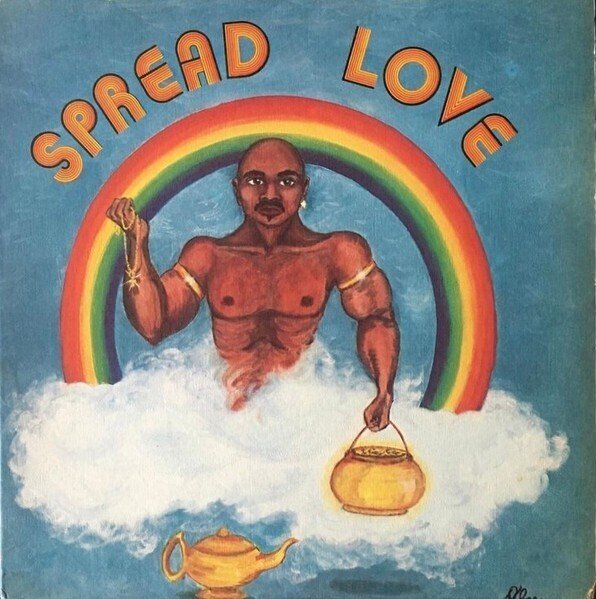

(Carey)Harris & (Michael)Orr/Spread Love(1976)

小学生の図画工作のようなイラスト・ジャケットが印象的な二人組、ハリス&オー。軽快かつメロウなソウル・ダンサー①を聴いて心ときめかない奴はソウルに向いていない。スロウ、アップともウットリする美しさ。大上段に構えた派手さは一切ないけど全曲最高のソウル。こういうのを良いと思える人にこそブラック・ミュージックを語って頂きたい。

Terry Callier/What Color Is Love(1972)

ここでのセレクションの中では一番有名だと思われるテリー・キャリアー。フォーク的と評される彼のカデットからのリリース。プロデューサーはチャールズ・ステップニー。初っ端アコギで切々と歌い上げるのでビビるが、そのうち色んな楽器も入り柔らかな弦も聴こえてすっかり気分はメロウ。

Labi Siffre/Remember My Song(1975)

英国人SSW。ブラック・ミュージックの「メロウ」は泥臭かったりエロかったりするが、この人は実に英国的な品のあるメロウ。事前情報なく聞けば白人のAORとかに聴こえなくもないが、日和ったソフトな感じではなく凛とした上品さを感じる。⑥「The Vulture」の鋭角なファンクも上品。

Odell Brown/S.T.(1974)

マーヴィン・ゲイのライヴ盤や後期の仕事でも知られる鍵盤奏者のソロ名義作。S・ワンダーの①から長尺で聴かせる。オルガン、エレピとも実に心地良いサウンド。音的にはソウル、ファンク、ラテンといかにもこの時代の雰囲気を存分に感じさせる。

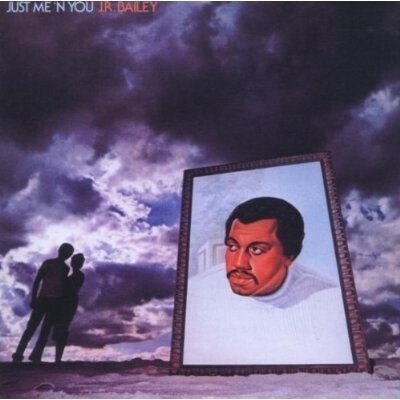

J.R.Bailey/Just You'N Me(1974)

ダニー・ハザウェイの「Love Love Love」のライター。でもかなりマーヴィン・ゲイ寄りな1枚。全編メロウな曲で占められおり⑥に件の「Love Love Love」のセルフ・カヴァも収録。「What's Going On」に近い雰囲気なので「What's~」が好きで本盤を気に入らない人は恐らくマーヴィン・ゲイ、若しくは有名盤が好きなだけでソウルは好きでない人だ。

まとめ

こうして挙げてみてみると、むしろというかやはりというか「ニュー・ソウル四天王」の偉大さが浮かび上がってくる。

多彩な音楽性をブレンドして耳馴染みの良いサウンドで大衆にもわかりやすいながら、芯がしっかりと太いので音楽的にも媚びずアートとしても成立している。それ故上記のような有名無名のミュージシャンにも影響を与え、多くの作品が誕生しているのだから。

四天王を聴けば確かにこの時代のソウルのキモは抑えられるかもしれないけど、もう一歩ブラック・ミュージックの世界に飛び込んでもらいたい。時には深く音楽を聴いてみたほうが楽しいし、語りも音楽紹介も深まるってもんですよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?