文字的世界【20】

【20】文字神秘主義─ベンヤミンから井筒俊彦へ・続

前回に続き、ベンヤミンの言語哲学の前段部分、純粋言語や神の声といった概念にかかわる、いわば“上から”のアプローチのもとでの言語をめぐって、井筒俊彦の「意味分節理論と空海」から、ファズル・ッ・ラーの文字神秘主義的世界像をめぐる議論を引用します。

2-2.ファズル・ッ・ラーの文字神秘主義的世界像

《ファズル・ッ・ラーによれば、力動的に働いてやまぬ四元素が触れ合い、ぶつかり合うとき、その衝撃で響を発する。響は、すなわち、四元素の「声」であるという。四元素が、動いても互いにぶつかり合わなければ、「声」は発出しない。と、いうことは、ただ「声」が実際に我々の耳には聞こえないということにすぎないのであって、実は元素間に衝突が起こらなくとも、「声」はいつでも現に起こっている。この万物の響、万物の「声」こそ、ほかならぬ神のコトバなのである、と。(略)この「声」の究極的源泉を、空海のように大日如来と呼んでも、ファズル・ッ・ラーのように神[アッラー]と呼んでも、もうここまで来れば、まったく同じことだ。とにかく、ファズル・ッ・ラーにとっては、‘いわゆる’物質は、実はすべて神の声であり、神のコトバなのである。》(『意味の深みへ』295-296頁)

この不可視、不可触の、人間にとっては無にひとしい神(宇宙的存在エネルギー)は、その(①無記無相のコトバ→②根源アルファベット→③文字結合(万物の「声」)へと段階的に進む)「自己顕現の位層」において、その本体であるコトバ性を露呈する(297頁)。

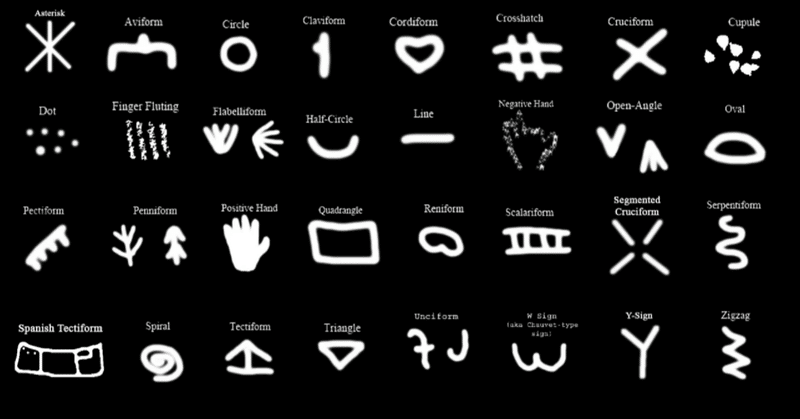

《神が、わずかに、自己顕現的に動くとき、そこにコトバが現われる。但し、コトバとはいっても、神の自己顕現のこの初段階では、我々が知っているような普通のコトバではない。一種の根源言語、つまりまだなんの限定も受けていない、まったく無記的なコトバ、無相のコトバ。それが、次の第二段で、はじめてアラビア文字、三十二個のアルファベットに分岐する。(アラビア語本来のアルファベットは二十八文字だが、ペルシャ語に入ると四文字加わって、三十二文字となるのである。)もっとも、そのアラビア文字も、この段階では、まだ純粋に神的事態であり、神の内部に現われる根源文字なのであって、人間はこれを目で見ることはできないし、その字音は人間の耳には聞えない。人間の耳に聞えないままに、このアルファベットは全宇宙に遍満し、あらゆる存在者の存在の第一現類として機能する。

ところで、この宇宙的根源アルファベットは、それ自体では、まだなんの意味も表わさない、つまり、無意味である。無意味であるということは、具体的存在性のレベルには達していないということだ。有意味的なもののみが存在であり得るのだから。コトバが有意味的であるためには、なんらかの‘もの’の名でなくてはならない。「声発[おこ]って虚[むな]しからず、必ず物の名を表わすを号して字というなり」という空海の言葉が憶い合わされる。

そのようなことが起こるのは、根源的アルファベットの段階ではなくて、次の段階、すなわち、アルファベットの組合せの段階である。(略)…この段階で、文字はいろいろに組み合わされ、結合して語(あるいは名)となり、それによって意味が現われ、意味は、それぞれ己れに応じた‘もの’の姿を、存在的に喚起する…。(略)根源アルファベットの段階では、未分の流動的存在エネルギーであったものが、文字結合の段階では、その流れのところどころに特にエネルギーの集中する個所が出来て、仮の結節を作る。その結節の一つ一つが‘もの’として現象する、というのだ。

こうしてファズル・ッ・ラーの文字神秘主義的世界像においては、すべては文字であり、文字の組合せである。この広い世界、隅から隅まで、どこを見ても、人はただアラビア文字アルファベットの様々な組合せを見る。それ以外には何もない。存在世界は一つの巨大な神的エクリチュールの拡がりなのである。》(『意味の深みへ』297-299頁)

3.総括

空海の言語哲学とファズル・ッ・ラーの文字神秘主義をめぐる井筒俊彦の議論を(やや強引に)前節の図のなかに落としこんでみる。

神のコトバ 神の声

[メタフィジカルな帯域]

┃

無記無相のコトバ┃

根源アルファベット┃

文字結合(万物の声)┃

┃

[字]━━━━━━╋━━━━━━[声]

文字言語 ┃ 音声言語

[メカニカルな帯域]

┃ 字(音素)

┃ 声

┃響

[マテリアルな帯域]

風

図中に「字(音素)」とあるのは、竹村牧男著『空海の言語哲学──『声字実相義』を読む』の解説に基づいている。『声字実相義』「釈名」の一節「此の十界所有の言語、皆な声に由って起こる。声に長短高下音韻屈曲有り。此れを文[もん]と名づく。文は名字に由る。名字は文を待つ。故に諸の訓釈者、文即字と云うは、蓋し其の不離相待を取るのみ。此れすなわち内声の文字なり。」をめぐって、竹村氏は次のように解説している。

《ここにも、言語は音が所依であり、その「長短高下音韻屈曲」が文(音素。母音・子音)であるとある。それ(文)は「名字に由る」とあるが、一方、「名字は文を待つ」とあるように、言語は音の「あや」としての母音・子音に基づくものであることを述べているであろう。ここではまだ、字は音ではない視覚の対象(色境)の文字をも意味するとは考えられていない。字も音としての母音・子音であって、文と字とは、要は同じものの別の名前と見るべきものである。そこで訓釈者は、「文即字」と言っているわけである…。ここで空海は特に「内声の文字」と言っていて、個体(衆生等の身心)が発する音声の母音・子音のことであると言っていることにも注意を要する。》(『空海の言語哲学』50頁)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?