昨夏の日本での滞在を振り返って〜言語も文化、どちらの継承も大事

久々の投稿となってしまいました!

まずは、昨年の夏の日本滞在の振り返りから。

昨年は、色々な要因が重なって、嬉しいことに約1か月、子どもたちと日本に滞在することができました!1年ぶりの日本滞在であったため、楽しい思い出も、色々考えさせられることも山のようにあったのですが、継承日本語の育成という観点から改めて感じたのは「言語はもちろん、文化の様々な側面に触れておくことも大事」ということでした。

長男(6歳)は、初めて日本の小学校で聴講体験をさせていただきました。1週間弱という短い期間とはいえ、同年代のお友達と完全日本語環境で、クラス、給食、掃除、登下校を行った経験は、楽しく、そして学びと気づきが多いものだったようです。

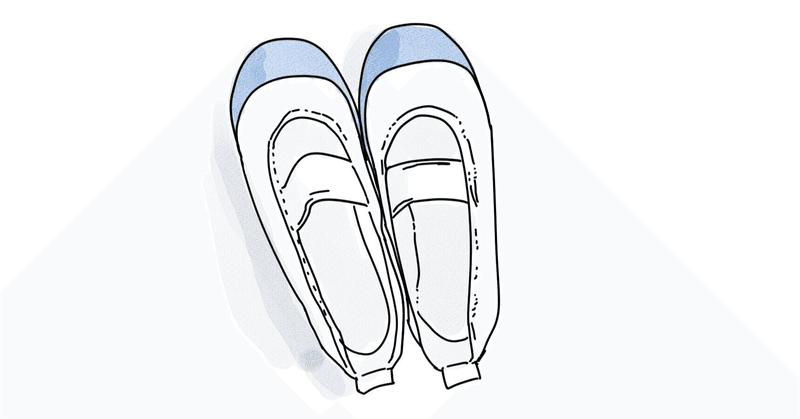

例えば、「靴を脱いで、室内用の靴に履き替える」という一見単純な習慣一つにしても、気付かされることがありました。

聴講体験の前に、初めて受け入れていただく学校で教員の方々にご挨拶に伺った時のこと。

長男は、校舎内に入って、外靴を脱いで来客用スリッパに履き替えること、更に、トイレに行く際には来客用スリッパからトイレ用スリッパに履き替えることに、衝撃を受けていました。更に言えば、その意図がよく理解できず、違和感を持っているような表情を浮かべているように感じました。

アメリカでの普段の生活において、我が家では、家の中に入る際には靴を脱ぐ習慣があります。そのため、友達の家に呼ばれて靴を脱ぐ必要がない場合でさえも、息子たちは自然と靴を脱ぎたがるという場面があり、建物の中で靴を脱ぐこと自体には全く抵抗はないようです。

しかし、アメリカの現地校では靴を脱ぐ場面は一度もなく、ましてや上履きに履き替えるという習慣がありません。そのような習慣自体がなければ、日本の学校生活を行ったことがない子どもにとって「上履き」という言葉は、聞いたことがないだけでなく、概念自体も真新しいものであると考えられます。以前も述べたように、単語の習得は領域ごと(Domain specific)に行われるとされていますが、「上履き」はまさに日本で生活する子どもたちにとっては学校生活で習得する言葉の一つであると思われます。(または、学校への持ち物の一つとして、家庭で話題に上がるかもしれません。)

逆に言えば、普段日本以外で暮らす継承語日本語家庭の子どもたちにとっては、ともすれば、その概念および言葉を知ることもなく育っていく例の一つとも言えるかもしれません。

と、親/言語を教える教員としては興味深く感じて、やや大袈裟に書いてしまいましたが、いざ聴講体験が始まってしまうと、当の本人は、毎日のように上履きを持って登校し、場に応じて靴を着脱することにすっかり慣れていたようでした。

子どもの新しい環境への適応性には驚かされるとともに、改めて、言語の習得は、単に言葉を覚えることにとどまらず、文化習慣の理解とその言語が話されているコミュニティへの参加によって、より深まるものだと思わされた一件でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?