【北九州弁】北九州弁ってほんとによく聞くようになったって話 北九州市内方言差について

近頃耳にするようになった北九州弁という"ワード"

ここ数年、僕が産まれた北九州市の方言、北九州弁を以前よりメディアでよく聞くようになった。しかしながら、当然ネイティブである僕には違和感を感じる。もちろんネイティブであるのだから違和感を感じて当たり前だと、いちいちメディアや創作に対して文句を言うなと言う人も居ると思うが、僕もそう思う。

しかし、そうではない。

そうではない。いや、そうかもしれないんだけど僕から言わせるとそうではなかった。よく、「こんな言葉今の人使わない」とか「おじいちゃんなら言う」とか世代差を指して否定する人も居るがそれでもなかった。その違和感は何なのか、初めは説明できなかったが趣味で調べ事が好きな僕には直ぐに理解出来た。

その違和感の正体とは…。

地域差による違和感だった。

メディアで、アニメで、漫画で、ドラマで、よく見る「北九州弁」を名乗っているものの多くは実は僕の知る北九州弁ではなく、僕の知らないもう1つの北九州弁であった。

何を言ってるのか、普通の人には分からないと思うがメディアにある北九州弁のもので特に目につく言葉が「っちゃけど」、「っちゃろ」、「でたん」、「ばい」、などがある。

他地域の方からすると「それがどうした?北九州の言葉じゃないのか?」と感じるかもしれないが僕の回答的には「合ってるし間違いでもある」だ。何故ならばこれを聞いた時は僕は少しだけ「博多弁」を感じたからである。皆さんお馴染み博多弁だが、これも北九州弁とは全く異なる言葉だと考えて欲しい。と言っても同じ福岡県の方言なのでもちろん共通するところは沢山ある。

正直に言うとこれを書きながら思っているのだが「説明をするのがほんとに難しい」という事だった。一般人(他地方の人やその地域の人でも分からないことが多いためわからない人の事を指している)に分かりやすく説明するのはとても難しいコンテンツである。

だが僕はこれをなるべく難しい言葉を簡単な言葉に代えて説明するので理解願いたい。

九州の方言について

まず、日本語には方言のグループがいくつかあるが話がややこしくなるので初っ端から九州の方言について説明する。

簡単に説明すると、九州には大きくわけても3つの方言がある。これを言うと驚く人は一般人、他地方の人には少なくないはずだ。

3つの事を「ちゃっちゃ弁」と「ばいたい弁」と「じゃっどじゃっど弁」と呼ぶ事にする。じゃっどじゃっどは鹿児島やその周辺の方言の事なのだが、これを説明するとまたややこしくなるので今回は省く。(良かったら自分で「薩隅方言」で調べてください)

問題はちゃっちゃ弁とばいたい弁なのだが前者は九州の東部、後者が九州の西部に分布する方言である。ちゃっちゃ弁は語尾に「ちゃ」が着く、ばいたい弁は語尾に「ばい」や「たい」があり、それぞれ用法の区別がある、ここではそういう認識でいて欲しい。ちなみに、博多弁はこの「ばいたい弁」のうちの一つである。

いやぁ〜…ここでするかしまいか迷うけど読み飛ばすことをお勧めします。てか興味無いやつ絶対居るから絶対読むな。

方言の話で切っても切れない存在なのが歴史なのだがまず歴史の話をして行く。しかも、ご当地の地名も出てくるのでとても難しい。難しいので理解出来なくても読み飛ばしても良い。ただ、こうなんだと言う事実と理屈だけ。

歴史の話:律令国家の範囲

そもそも、九州ってなんで「九州」なのか分かりますか?答えられる人は少なくはないが一般的に多くもないと思う。

実は旧律令国が9つあったことに由来していて、北から豊前、豊後、筑前、筑後、肥前、肥後、日向、薩摩、大隅、となる。

福岡県はこのうち筑前、筑後、豊前で構成されている。

因みに博多弁の範囲は筑前国のほぼど真ん中。では、北九州弁はと言うと、豊前国と筑前国の丁度国境上に位置している。

歴史の話:5市合併

時代は飛んで1963年、小倉(こくら)市と門司(もじ)市と戸畑(とばた)市と八幡(やはた)市と若松(若松)市が合併して北九州市が誕生しました。

「ちょっと待て、いきなり一般的に知られてない地名を出してどうする」って自分にツッコミを入れてしまうんだがしょうがない。かなり重要な上、北九州市の説明にもなるのだからここは必要である。

実は北九州市は5つの市で出来ており、それぞれが各々栄えていた。しかも、小倉と門司は上述の豊前国の範囲であり、八幡、若松、戸畑に関しては筑前国の範囲だった。

現在でも行政の区画もこの5市に準拠しており、門司区、小倉北区、小倉南区、八幡東区、八幡西区、戸畑区、若松区で構成されている。

因みに僕は小倉で産まれた。

筑前国の範囲なら博多弁と同じばいたい弁なのか?

こう考えるのは一般人じゃなくても専門家でもすると思われるが僕の見方ではこれは「NO」だ。歴史は浅くとも北九州市となるに至り、それ以前からも交流があったのだろう。現在でも言われているのが小倉が北九州市の都心と呼ばれ、1番影響が強く、市内の人口比率でも小倉が一番多く占めており交通網が小倉を中心に発達をしている。

このことから筑前国側の北九州市の方言にも影響が出たのではないかと考えているが確実に言える程でもない。その分一般の方からすると北九州弁内の方言差が分かりにくいのは無理もないとも言える。

北九州市内の方言の差はこれ

そこでもう気づいた人は居ると思われるが、そう…この旧国からの違いこそ、5つの市の違いこそが北九州市内の方言に現在も影響を与え、僕に日々モヤモヤを与え続けている。

僕に違和感を与えていたメディアの北九州弁とは筑前や小倉以外の北九州弁を題材にしてるものが兎に角多い事も分かる。これは僕の感想なので説明しようが無いのだが兎に角多いのだ。

そもそも

そもそも、いつから北九州弁という言葉ができたのかずっと不思議に思っていた。気づいたら聞くようになったが恐らく90年代にできた言葉なのかなとぼんやり思っている。

少なくとも僕や他の友人、親戚などは自分の方言を5市基準で名義しており、僕の場合は「小倉弁」と言うことが多かった。

方言差の内訳

さて、長ったらしく説明こいたがここからは方言の内訳を説明したいと思う。

まずは上記にあった「っちゃけど」、「っちゃろ」、「でたん」、「ばい」について解説する。

っちゃけど

後にも説明するが日本語には準体助詞という物があり標準語における「の」である。

準体助詞とは助詞の種類の一であり、種々の語に付いてある意味を添え、それの付いた語句を全体として体言と同じ働きをもつものである。(コピペである→ https://kotobank.jp/word/%E6%BA%96%E4%BD%93%E5%8A%A9%E8%A9%9E-530025)

例として「行くのをやめる」、「綺麗なのが欲しい」、「何をしているの?」とある。

先程上述した方言のうち、「ばいたい弁」とあるがそれらの方言ではこの「の」は「と」言う助詞に変わり使われており、みんなの好きな博多弁では

「行くとばやめる」、「綺麗かとの欲しか」、「何ばしよーと?」となる。

その「と」がどうしたという話なのだが実は博多弁と同じ筑前国の範囲、どころか、小倉や門司でも使われる事がある。

しかし、用法が違うのである。

ここも後々説明するが、「っちゃけど」という言葉には「と」が含まれており、分解すると

「と」「や」「けど」

となり標準語における「の」「だ」「けど」となる。

つまり、「ちゃけど」は「とやけど」の音便なのである。

しかし、僕の北九州弁ではここでは「と」助詞が使われず「のやけど」、もしくは「んやけど」となる。

例: 今向かってんだけど

筑前北九州弁→今向かいよっちゃけど

豊前北九州弁→今向かいよんやけど

っちゃろ

これも上述の準体助詞の話の続きで「と」「や」「ろう」の音便で標準語での「のだろう」に当たる。つまり、僕のとこでいう「のやろう」である。

例:アイス食べたいんだろ?

筑前北九州弁→アイス食べたいっちゃろ?

豊前北九州弁→アイス食べたいんやろ?

でたん

八幡を中心に筑前北九州弁で使われるらしいのだが「とても」や「すごく」など強調する時に使われる副詞である。諸説はあるが、定説として「でたらめ」から来ており、それが強調されて使われるようになったらしい。

一方、豊前北九州弁では「相当」が使われやすい。え?なんだって?「相当」は標準語?…ここでは説明は省くがとりあえず小倉や豊前側の北九州に来ることをオススメする。

例:これめっちゃ美味しい!

筑前→これでったん美味しい!(言い方によって「でったん」になることもあるらしいが僕はネイティブじゃないので内情知らん)

豊前→これほーと美味しい!(相当が訛ったものだと考えてください。関西弁でも「それなら」を「ほんなら」とか言うでしょ。)

ばい

「ばい」は終助詞のひとつであり、所謂語尾のひとつとも捉えてもいい。「ばい」と言うとThe九州の方言って感じる人も少なくはないし間違いでもないが実際はばいたい弁とその周辺の+αな地域しか使われることは無い。北九州弁ではこれは+αな地域に含まれており、ばいたい弁のような「たい」との区別が無いのではないか?と考えている。豊前側では「ちゃ」という終助詞のみが使われるが地域によっては筑前側は「ちゃ」との併用、「ちゃ」とほぼ同じ使い方であり「ばい」のみが使われるところもある。そのためここでは用法の例文は書かないでおく。

方言差分布、自分の見聞きした大体の特徴

ここでは実際に見聞きしたり、ネットの噂程度の話から実際に話者からの聞き込みを経て自作した方言分布図を上げる。根拠はあるがこれが絶対とは言わないので参考程度に見ていってほしい。解説もつける。

準体助詞の分布

先程の「っちゃけど」、「っちゃろ」の「と」助詞の話を思い出して欲しい。図を見ると「とA」と「とB」とあるが、よく見るとAの方が小倉や門司、つまり豊前側に分布し、Bの方は八幡、若松、戸畑と言った筑前側に分布している。

上述の通り、豊前側と筑前側で「と」助詞の用法が異なり、Aは強調や疑問にのみ用いられ、Bはそれ以外にでも使われるとの事である。

ここからの説明は専門的ではあるので読み飛ばしても構わないが言語と言うのは語彙を借用することがしばしばある。現在でも日本では外来語があり、いわゆるカタカナ語や漢字語は外から来た言葉でこれを言語学的に「借用語」と言う。ここからは「借用語」を「借り物」と表現する。

借り物の言葉は持ち主は使い方をよく知っており、自在に操る事が出来るが借りた側は持ち主のようには用いることが出来ず、また自分独自の使い方をするのだ。

例として、日本語には多くの漢語があるが、元々は中国の言葉であった。しかし、日本語では独自に漢語を組み合わせた漢語も存在し、自分独自の借り物の漢語を作ったのである。

話は戻り、図を見てみると豊前側に「の」がある。これは標準語や他の本州側の方言に共通する。つまり、元々は豊前側には「の」が中心に使われていたのではないか?と僕は考えた。

5市合併か、またはそれ以外の何かしらのきっかけがあり、「と」を借り物として迎え入れたのではないか?だから、筑前側のような用法が無く、限定的な使われ方をしているのだと。

また、ここで面白いのがもう1つ。

準体助詞にもう1つ異質な「そ」があるのだ。実はこれも借り物であり、山口県側の方言の準体助詞なのだ。なお、山口県では用法に違いは少ないが音便形として「ほほに変わるらしい。

そしてもう1つこれは特殊で「の」系の準体助詞ではあるが小倉南区のその中でも南部を中心に「のん」というものがある。これは西日本に多く見られるものでこの図だと北九州市的には珍しく感じるが西日本ではよく見られるものである。

終助詞(語尾)の分布

語尾に関しては北九州市の殆どで「ちゃ」が使われており筑前側では「ばい」と併用する地域と若松などで「ばい」のみの地域がある。

また、「ばい」に関しては用法が兎に角不明な点が多すぎるため敢えて持論も語らないでおく。

「ちゃ」を使う地域に関しては上述の「ちゃけど」や「ちゃろ」と一緒くたに考える一般人が多いがこちらに関しては引用助詞という助詞が関わっており、分解すると「ち(て)」「や(だ)」となると僕や他の方言学習者は考えている。標準語や1部除く他の方言にも無い文法をしているので直訳は難しいが強意的な意味を伴い断定的なニュアンスも含む。

「ちゃ」は意味的には「(だ)って!」に近いニュアンスがあるが例えば「宿題しろって!」と言う場合には「宿題せえっちゃ!」となるがこれをさらに標準語に戻すと「宿題しろってだ!」となる。

これを勘違い(は言い過ぎ)して「だっちゃ」という一般人が多いが専門用語を避けて言えばそもそも「ちゃ」自体が標準語でいう「だ」を含むので「だってだ」というわけが分からない重複を産むのでネイティブとしては違和感を感じるのだ。

とても系の副詞の分布

「えらい」に関してはどこでも使うでしょと考えられるが一応西日本や中日本ではかなり使われる。それどころか関東でも最近は使われるのではないだろうか。とは言え北九州市も西日本の括りに入り、ここでは北九州市を代表する語彙ではなくともそう言った共通の語彙もあるという事を明示しておくため図示した。

豊前側では一貫して「相当」が使われている。これも標準語と変わらないと思われがちだが小倉人など豊前側の北九州弁話者はこれを高頻度で使用する。標準語には無い例として自分の気持ちや感情にもこれを用いる。(「相当ごめん!」や「相当嬉しい!」などは標準語では少なくとも聞かれないのではないだろうか。)

一方、筑前側では少し複雑となっており、上述した「でたん」以外にも「そーちゃん」や「ばり」などの語彙がある。「そーちゃん」に関しては相当に由来するだろうという認識も多く、僕もそう感じてはいるが何故そのような変化に至ったか未だに謎で、確実にそうとは言いきれないのだ。

また、若松などでは「ばり」が聞かれるというふうになるがこれは博多弁と共通しており、筑前国の方言としてのアイデンティティを僅かに残しているのだと思っている。

しかしながら、多くのメディアではこのような多様性は意識されておらず、少なくとも1番目立つのは「でたん」であろう。

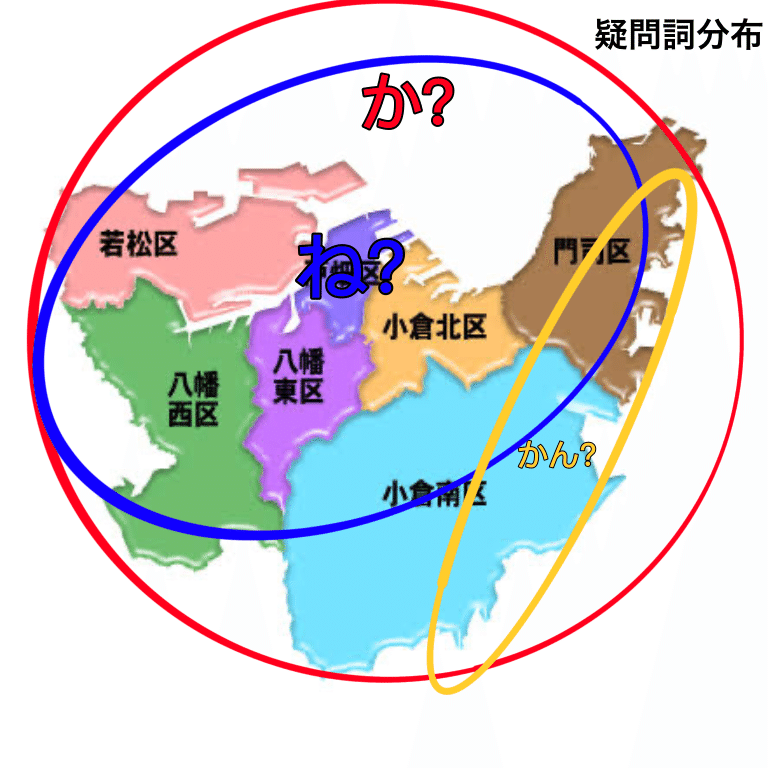

疑問詞の分布

全体的に標準語と同じくして「か」という疑問詞を用いるため図示した。これらも「えらい」や「相当」と同じで標準語やほかの方言にあるから図示しないという理由にはならない。北九州弁にある語彙であって北九州弁だけにある語彙を記述するのが目的ではないからである。もっとも、共通する語彙があろうがそれが共通する意味、用法があるとは言いきれない。

筑前を中心に「ね」が使われるがこちらは小倉や門司でも使われないことはない。元々「ね」という疑問詞についてはばいたい弁的特徴があり、豊前側では聞かれなかったとされるが最近は(と言っても10年単位での最近)豊前側でも借り物として使われることが多くなったのだろうと考えている。

また、門司や小倉南区などで「かん」という疑問詞もあり、「か?」と殆ど変わらないが主に女性から聞かれるらしい。(確かに自分は女性から聞くことが多かった。)

まとめ

・北九州市の方言は歴史から見るに旧国や旧市が違うことから方言差がある。

・語彙一つ一つ比べても市内で複雑な分布をしている。

・上記2つの点から北九州市の方言を"北九州弁"というあくまで1つの方言として扱うのはあくまで僕の感想であるが難しいと感じる。

無論僕の感想や意見を押し付けるつもりは毛頭ない。寧ろ勝手に北九州弁で遊んでいて欲しい。そこから関心をもって徐々に知っていただければ嬉しいと上から目線みたいでちょっとアレだが思っている。

しかし、理解されたいと言う欲は変わらない。このことについて「気にしすぎ」とか言われるかもしれないが確かに気にしすぎではあるが多くの日本人は恐らく海外で「君、中国人か?」と聞かれたら少しだけ複雑な気持ちになるだろう。それの国内版だと思ってくれたら少しは僕(ら)の事を理解してくれるんじゃないだろうか。

また、理解してくれる方が北九州弁の細部について言及して創作してくれると嬉しい。特に小倉弁はとても少ないので小倉弁を喋る有名なキャラを作ってもらいたいものだ。

また、詳しい話は僕の方言たんがまとめてくれてるのでそっちの方も読んでくれたら幸いです。(方言たんについては自分で調べて)

方言まとめ↓

博多弁と北九州弁の違いと北九州弁の方言差を世界一詳しく解説して見せた https://togetter.com/li/1521307

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?