食と老化の関係、1ミリの虫で読み解く

脳の老化予防に効く乳酸菌──名古屋大学と雪印メグミルク株式会社さんが、線虫というモデル生物を使って探索しているテーマです。線虫にも脳があり、老化でその機能は低下します。6年にわたる研究の結果、エサとしてラクトバチルス・ロイテリ菌 (SBT10010) という乳酸菌を与えると、脳機能の低下が起こらないことを発見しました。

ヨーグルトで脳の老化防止が叶うかも…!?と期待できそうな発見ですが、少し注意してみる必要があるようです。

研究を行った野間健太郎さん(理学研究科 准教授)にお話をききました。

出張先のフランスからオンラインで。早起きしてくれました…感謝!

〜読み進める前に〜

線虫とは?

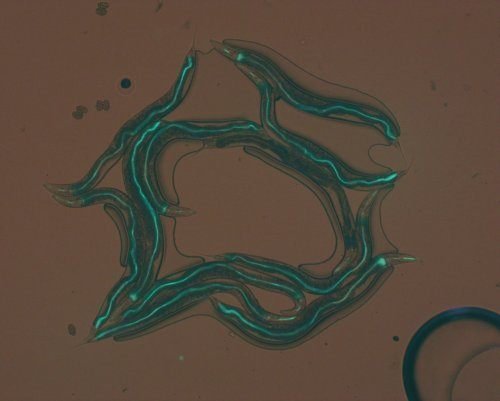

体長わずか1mmの線形動物で、脳を持ち、記憶や学習ができます。線虫の生態については研究が進んでいて、全ての神経回路がわかっているので、目的の神経細胞を光らせて観察することもできます。野間さんの研究グループは、こういった線虫の利点を活かし、老化による神経機能の変化やその原因について探っています。

名大カフェ (2022/6/23) で、野間さんによるライブ観察

── 成果の何に「注意してみる」べき…?

今回着目したロイテリ菌という乳酸菌が、”積極的に”良いかという点です。線虫って、研究室では大腸菌を食べていて、生後一週間くらいすると老化で脳機能が下がってくるんです。ところが、ロイテリ菌という乳酸菌を食べたときは脳機能が保たれたというのが今回の結果です。でも、この乳酸菌が脳にいいとは言い切れません。大腸菌が悪いかもしれないので。

ほとんど動かない…刺激を加えてやっと少し動く

── 線虫って、大腸菌を食べるのですね…!

自然に住む線虫は、大腸菌も乳酸菌も含む細菌を食べるんですが、研究用の線虫は、世界中のラボで基本的に同じ種類の大腸菌を食べています。実は、エサを完全に乳酸菌に変えると、ちゃんと育たないんですよ。だから、我々は成虫になるまでは大腸菌で育て、その後にいろんな乳酸菌を食べさせて、脳機能への影響を見ました。もしかして、成長の段階によって良い栄養と悪い栄養があるのかな、と思っているところです。歳を取ると脂っこいものがこたえる…みたいな。

光をあてると緑に光る大腸菌を食べた線虫。線虫の腸の中に緑色に光る大腸菌が見えます。

── 線虫の寿命は2週間くらいと聞きました。どのタイミングでエサを変更しているのですか?

性的に成熟し卵を産み始める頃、つまり大人になった時点でエサを乳酸菌に変えています。我々の条件だと、生後3日ぐらいですね。

★乳酸菌と大腸菌のサイズ感は、本記事トップのイメージ画像を見てみてください。線虫の頭部まわりの小さな赤いつぶつぶが乳酸菌、青いつぶつぶが大腸菌。形も大きさも同じくらいに見えますが、線虫たちは違いに気づいているのでしょうか…??

── 老化の指標にした「連合学習脳」とはどんなものですか?

二つ以上のことを関連して覚える機能です。今回は温度とエサの連合学習を見ました。線虫って15〜25℃くらいで生きることができるんですけど、例えば23℃でエサの大腸菌とともに飼うと「23℃が好き」と記憶します。その線虫を17〜23℃の温度勾配があるところに置くと、エサがなくても23℃付近に集まってくるんですよ。この学習行動は、温度とエサの両方を組み合わせて覚えておかないとできないですよね。

── 大腸菌だけを食べた線虫は、連合学習脳が低下した…つまり、温度を忘れてしまったということですか?

事実として、23℃に行かなくなったということで、背景で何がおこっているかは明らかにできていないんです。温度を感知できなくなったのか、エサを感知できなくなったのか、エサと温度の連合ができなくなっているのか…?何かがおかしくなっているはずです。

── 以前の名大カフェで、老化と寿命は違うものと教えてくれました。この研究では寿命について見ましたか?

はい、実はロイテリ菌を研究対象に選んだのは、「寿命」を考慮したからです。というのは、この研究ではまず、たくさんの乳酸菌をスクリーニングして、脳機能を高く保てそうなものを探したんですね。そして、それぞれについて寿命に対する影響を見てみると、寿命を延ばすものもあれば、短くなるものも、すぐに死んでしまうようなものもありました。でも、ロイテリ菌は寿命が変わらなかったんです。脳機能について、寿命の影響を切り離して考えられるよう、ロイテリ菌を選びました。

── 乳酸菌といえば、人の世界では「腸活」など腸内健康への意識が高まっています。腸と脳が関わっているともいわれますが…

そうですね。腸と脳の関わりについて、今回なんとなくそれっぽい結果は出ています。神経や腸でつくられる「神経ペプチド」という物質が連合学習脳と関わっているかもしれません。あまり強くはいえないんですけど…。

話題の腸内細菌でいうと「生きている菌」が注目されますよね。でも、今回は、死んだ乳酸菌でも同じ結果が得られたので、線虫の腸に菌がいてそれが働いているとは考えにくいです。栄養のようなものとして機能しているのかもしれません。

── この成果を見たときに、「ヨーグルト食べた方がいいのかな…」と直感的に思ってしまいました。

今回の結果を科学的に捉え、このロイテリ菌が良いという方向には持っていかない方がいいのかなと思っていて。否定しているわけではないです。理学の立場としてはやっぱり真実をちゃんと伝えるって大事だと思うんです。

── 食べ物の体への影響を科学的に検証していくのは、線虫でも難しいですか?

難しいですね。菌の中の何が効いているかを知りたいんですけど、それにアプローチするのがなかなか難しい。線虫は、微生物でよく使われる合成培地(必要な栄養素を化学薬品でつくる方法)を使うアプローチは難しいんですよ。でも例えば、いろいろな菌の代謝物を網羅的に調べるメタボローム解析で、脳機能と関わりのある代謝物を特定できれば、菌の中の何が効いているのかがわかるかもしれません。

〜ちょっと余談〜

── 線虫は寿命が2週間しかないので、実験のタイミングが難しそうです。どうやって「生後0日」の線虫を用意するのですか?

線虫って1匹が3日後に300匹にも増えるので、量を用意するのは簡単ですが、それらを同じタイミングにそろえるのにひと手間必要です。我々の方法は、まず、お腹に卵を持った線虫を、漂白剤にアルカリを入れた溶液に入れます。一定時間経つと親虫は死んでしまうんですが、卵は殻のようなもので守られているので、卵だけ生きている状態にできるんですね。その卵を取り出して、大腸菌とともに置いておくと、同じタイミングの線虫を用意できます。

── 研究の今後は?

脳機能に効果的な乳酸菌を見つけることが課題として残っています。雪印メグミルクさんとの共同研究を続け、機能のメカニズムまで明らかにしていければいいなと思ってます。

── いつか野間さんが太鼓判を押せるような乳酸菌が出てくることを期待します!

インタビュー音声を、フロントライン・ポッドキャストで配信しています↓

画像提供:理学研究科 野間健太郎准教授

インタビュー・文:丸山恵

◯関連リンク

プレスリリース「名古屋大学と雪印メグミルク株式会社の産学協同研究講座において加齢線虫の連合学習能に餌である大腸菌や乳酸菌が影響することを発見」

論文(2023/5/30 生命科学分野の学術雑誌「eLife」に掲載)

Noma Worm Lab(研究室HP)

第87回 名大カフェ「1ミリの虫に問う 仕組まれた老化と死のシナリオ」(野間さんをゲストに迎えたトークイベント)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?